お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

クリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

SMBCが、2024年11月に公開した映像作品「オズの魔法使い」。生成AIと人の共創による新しい試みだけに、作品を公開するまでにはこれまでに経験したことのない様々な困難がありました。プロジェクトメンバーはそれをどう乗り越えていったのか。メンバーの一人、SMBCグループ・デジタル戦略部の河津 真氏の体験談をもとに、AI活用における「金融機関ならではの信頼性担保」と「旧来の固定観念にとらわれない新しい挑戦」の両立に向けて奮闘した舞台裏の様子をお伝えします。

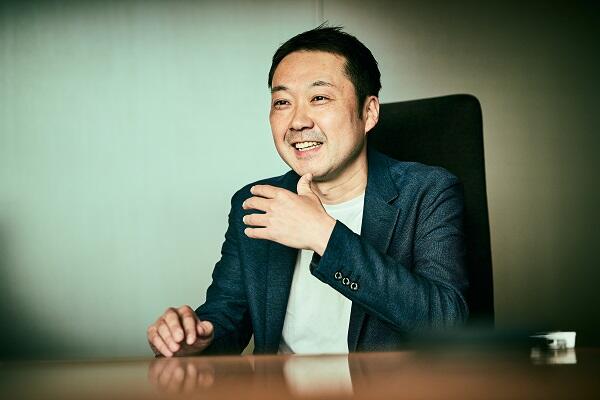

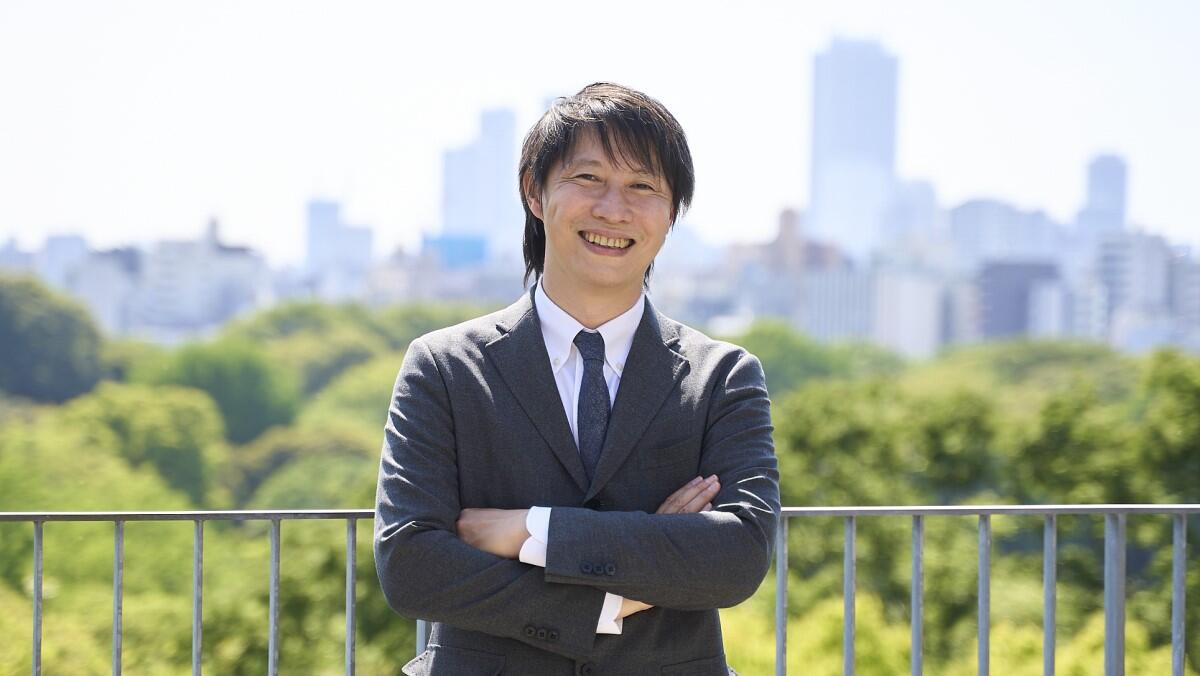

株式会社三井住友フィナンシャルグループ/株式会社三井住友銀行

デジタル戦略部 上席部長代理

河津 真 氏

2023年に株式会社三井住友銀行入行。それ以前は自動車製造業にて主にイベントプロモーション、メディアに関する業務の全般、モータースポーツブランドのブランディングなどを担っていた。現在はオウンドメディア「DX-link(ディークロスリンク)」の運営など、SMBCグループのデジタルに関わる取り組みの発信に従事。

生成AI活用のリスクとは

――生成AIと人との共創による映像を公開し、新しいチャレンジを続けるSMBCの企業姿勢を広く伝えることができましたが、それを見た周囲の反響はいかがでしたか。

河津 映像のクオリティと、映像制作に挑んだわれわれの姿勢に対して好意的に評価する声を多数いただきました。公開の場が限られているにもかかわらず、予想以上の反響があったと感じています。チームメンバーの清水や鳥巣からも話があったように(前篇参照)、人の関与があったからこそクオリティが上がり、チームメンバーの協力によって数々の困難を乗り越えて公開にこぎつけたという舞台裏が見えづらく、生成AIならこんな映像が一発でつくれるといった受け止め方もあったようです。

――実際のところ、河津さんたちはどのように困難を乗り越えたのでしょう。特に映像完成後、公開までの準備に非常に苦労されたとのことでしたので、詳しくお聞かせください。

河津 プロジェクトを開始したタイミングで、他社がAIで生成して公開した動画が炎上する事例がいくつか発生しました。キャラクターの設定に違和感があるとか、映像が不自然に見えるといった理由です。そのため当行としては、銀行としての信用を毀損することのないよう生成AIの扱いには細心の注意を払う必要がありました。しかし関連する法の解釈やガイドラインが完全には整備されておらず、何をクリアすればいいかという基準が明確でなかったため、その検証プロセスをゼロから整理することが、最初の苦労でした。

――検証プロセスはどう整理したのですか。

河津 生成の際のプロンプト(指示)を保存し、そこに問題がなかったかをチェックするのが一つ、それと映像が著作権を侵害することがないように、既存の画像と類似したものが生成された場合は除外することを決めました。映像を一コマずつに分解して、そのすべてをネット検索で出てくる画像と類似性がないかどうか検証するのですが、そのために専用の検証システムも開発しました。また、リスクチェックという視点では、こうした「類似性リスク」のチェックのほか、炎上を回避するために協力会社の手も借りて、過去に公開された映像の炎上事例と、称賛された事例をできる限りピックアップして要因を分析し、「炎上リスク」を排除することも徹底しました。

――問題が起きてから手を打つのでは遅いということですね。AI生成動画の公開に際して慎重論が多い社内で、公開の同意を得るにはどういった部門との調整が必要でしたか。

河津 広報や法務、そしてシステムを管理する部門などです。著作権法上の問題がないか、生成された内容に対してのリスクやレピュテーション(評判・安全性評価)、情報の扱い方が適切かどうかを見てもらい、最終的に動画の公開全般について判断を仰ぎました。

――多くの部門と協議する中で、特に留意した点はありますか。

河津 どんな会議でも、最初に生成AIの映像を公開した場合、SMBCにどんなベネフィットがもたらされるかを伝えるようにしました。ベネフィットが明確であれば、どの部署や役割の人でも、OKかNGか判断に迷う局面で、どう工夫すれば公開が可能になるのだろうと前向きに考えやすくなり、物事が前に進んでいきます。些細なことかもしれませんが、新規事業を起こすときにも重要な姿勢だと感じました。

「共創」で思考を深める重要性

――SMBCの性質上、難航した、あるいはSMBCだからこそ可能になったと思うことはありますか。

河津 やはり信用を何より重んじる金融機関として、守りの姿勢を優先しようという考え方は根強くあります。そのディフェンスを両立させつつ動画を公開できたのは、社内外ともにエポックメイキングな出来事だったと思っています。それと、私が所属するデジタル戦略部は人材の多様性に富んでおり、異業種からのキャリア採用者がどんどん入ってきています。だからこそSMBCがどんな会社かを客観的に見て分析し、それを動画の表現に反映させることができたと言えます。そうした客観性と、多様な人材がバランスをとりながら目標達成のためのチーム構築ができるのは、SMBCならではの強みではないかと。

――河津さんはじめプロジェクトメンバー3名も異業種からの転職者ですね。

河津 そうです。異業種経験者としての視点を交え、SMBCにどういう歴史があって今があるかという点を掘り下げて、その上で新しいことにチャレンジするには何が大切なのかを体感できたのは大きな成果だったと思います。また、部内に弁護士資格を持つ社員がいるので、今回の動画生成プロジェクトについて早い段階で相談することができました。私たちの部門のミッションである新規事業の創出に関しては、法規制をクリアできているかという点が非常に重要なので、このようなメンバーが在籍しているのですが、今回の映像制作に関しても、いつでも相談できる相手として、クリエイティブの視点も持ち合わせた法律の専門家がいたのは心強かったです。

――プロジェクト推進の当事者として、生成AIを用いたコンテンツ制作・公開を思案中の他企業に何かアドバイスできることがあればお願いします。

河津 専門分野以外だからといって外注先に丸投げするというつくり方は、あまり勧められないですね。プロが全部つくってくれるのであれば自分たちで思考する必要はなく、形はできても自分たち自身の資産としては何も残らないので。今回の映像では、制作に入る前のコンセプトづくりを生成AIを使って自分たちで行いました。生成AIを相手に、壁打ちするように対話を繰り返してアイデア出しをしたり、考え方を整理したのですが、そこではSMBCの源流である三井家・住友家の400年の歴史をさかのぼり、それを踏まえた上で今われわれが新しい取り組みにチャレンジする場合、お客さまにどうやって伝えるべきかを繰り返し問いかけました。「オズの魔法使い」をモチーフにするというアイデアが映像クリエイターの江夏由洋さん(マリモレコーズ)から出てきたのは、こうした壁打ちを一緒に何度も行ったからこそだと思いますし、江夏さんをはじめとする外部クリエイターや協力会社に恵まれ、忌憚なく話し合えて目標を共有できるチームを構築できたことも、この共創プロジェクトが無事着地できた要因として大きかったと思います。

AIを活用した新規事業創出への期待

――生成AIによる動画が公開され高評価を得るなかで、SMBC全体のテクノロジーに対する意識の変化を感じることはありますか。

河津 私が所属するデジタル戦略部の中には、もともと新規事業創出のチームがあったのですが、今年からAIに特化して新規事業創出を行うチームが新設されました。また、SMBCグループとしてAI活用に対する500億円の予算を確保し、有望な案件に積極的に予算を付けています。当行、あるいはSMBCグループ全体として、本気で力を入れているのは確かです。

――AI活用に対し、大きな予算枠があるのですね。生成AIの活用はさまざまな企業で始まっていますが、SMBCならではの特長を挙げるとしたらどんなことでしょうか。

河津 SMBCは技術開発の会社ではありませんが、地域的にも業種的にも幅広い範囲にお客さまがいて、びっくりするほどきめ細かなつながりを持っています。そのつながりと資金活用に関する当行の豊富な知見を活かして、さまざまな企業・団体と連携して何でも吸収し、新しい事業やプロジェクトにチャレンジしていけるのが特長だと考えています。AIをはじめとしたテクノロジーの分野は日進月歩で、技術やその活用法がこれからどこに向かうのかわからないというのが正直なところですが、チャレンジする姿勢は忘れたくない。会社のベネフィットだけでなく、自分が楽しむことも大切にしてチャレンジを続け、結果的に会社に貢献できるのがベストだと思っています。「オズの魔法使い」の映像制作も単発のプロジェクトで終わらせず、その先にあるものを探求して、再び既成概念を打ち破るような挑戦を続けていきたいですね。

(編集部)

前篇はこちらからお読みいただけます。

本インタビューはこちらでもご紹介されています。

https://www.smfg.co.jp/dx_link/article/0191.html

※所属及び記事内容は、2025年10月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

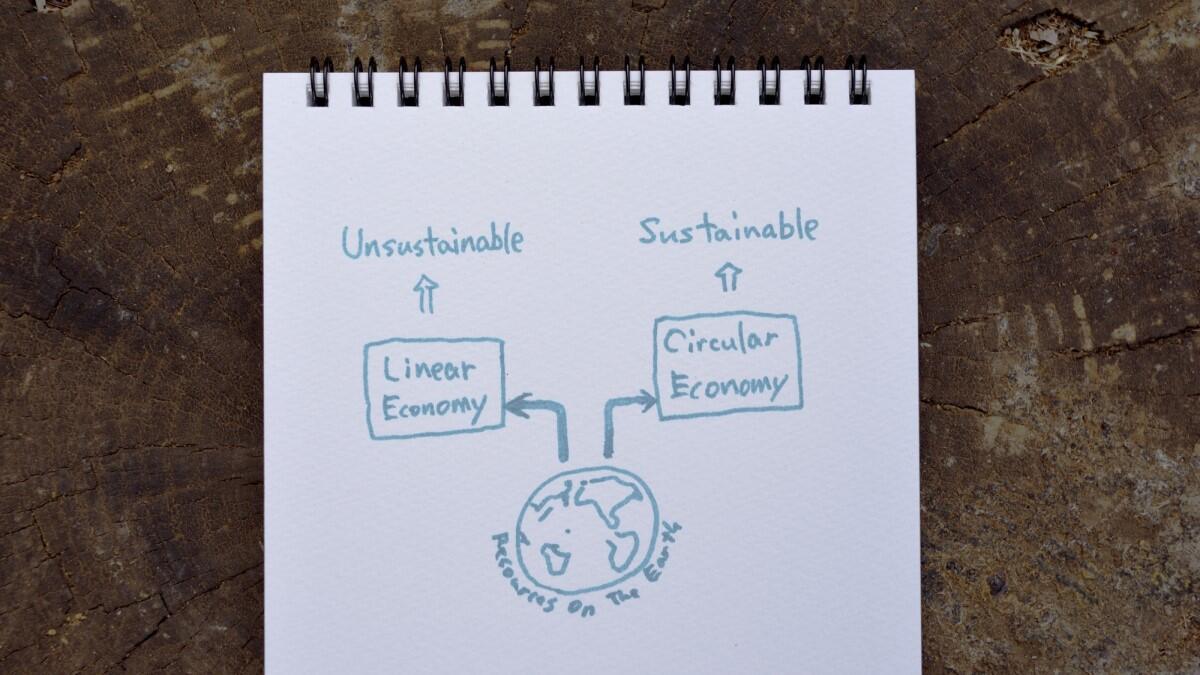

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW