お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

日本企業の成長鈍化が続く中、イノベーションの創出が急務となっている。一方で、リスク回避を優先した保守的な経営姿勢や、企業に根づいた完璧主義的な思考が新しい挑戦を阻み、変革の波に乗り遅れる企業も少なくない。本記事では、多彩な経験を持つ川向氏の取材を通じて、ラピッドプロトタイピングやリベラルアーツの重要性を紐解き、日本企業が再び成長軌道に乗るための鍵を探る。

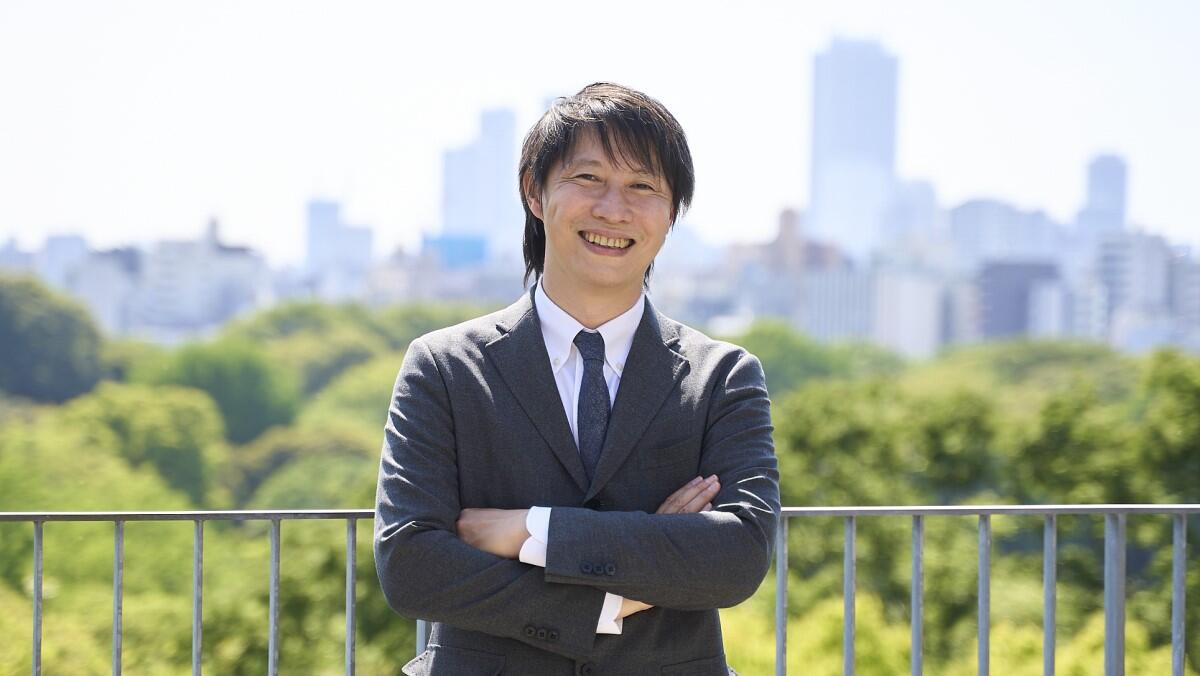

コーン・フェリー・ジャパン株式会社

ハッピープロジェクト合同会社

横浜国立大学 および 京都外語大学 非常勤講師

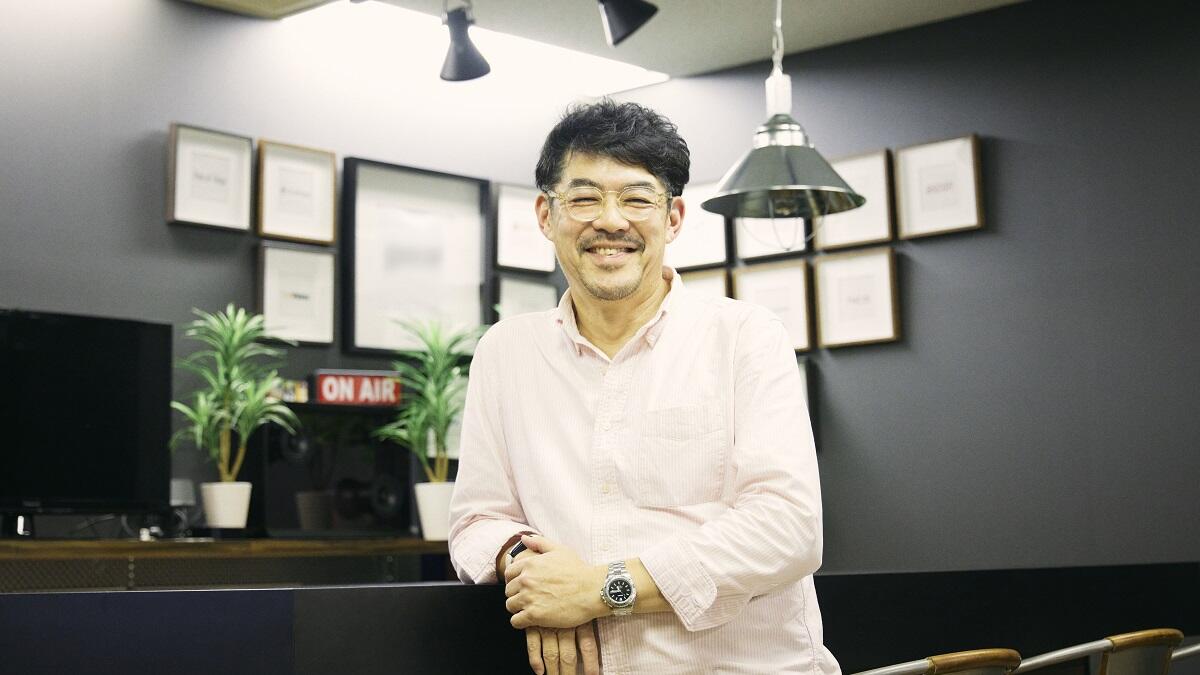

川向 正明 氏

https://linktr.ee/Masa_D

京都で生まれ育ち、博覧会等のイベント企画に携わる。24歳で米国リベラルアーツ大学に留学し、大学院でMBA(財務会計)を取得。大手会計事務所でアルバイト中にシリコンバレーのスタートアップ企業に引き抜かれる。2003年帰国後に多数のプロジェクトを立ち上げた後、外資系ホテルの財務部長に就任。2012年、TEDxKyotoの企画・運営に参画。その後、富山県氷見市観光協会で地域振興に尽力。2019年から京都芸術大学准教授を4年間務めた。2024年から横浜国立大学でも非常勤講師、教育・地域・ビジネスの融合に取り組む。

考えながら素早く試行を繰り返す「ラピッドプロトタイピング」

ラピッドプロトタイピングは、製品の試作品(プロトタイプ)を迅速に作成し、短いサイクルで試行・検証・改善を行うプロセスだ。変化の激しい市場環境において、アイデアを迅速に形にし、早期に市場の反応を確認できる手法として注目されてきた。

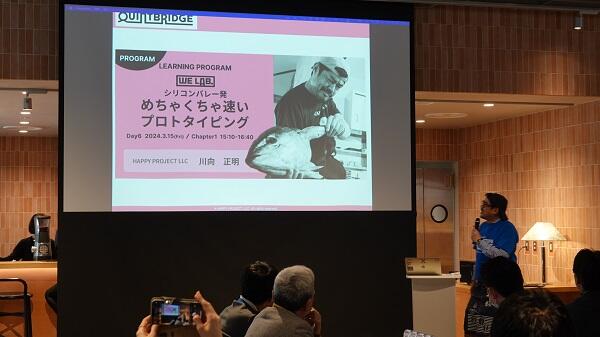

2013年、川向氏は、京都同志社大学のビジネススクールで、Google Glassを開発したTom Chi氏を招いてワークショップを開催。複数チームに分かれ、ごく短時間で試作品を作るプロセスを実践、共有した。この経験をもとに川向氏は、オープンイノベーション施設であるQUINTBRIDGEなどでラピッドプロトタイピングのワークショップを展開するようになる。

「毎回お題を決め、チームに分かれたら、10分でアイデアを練り、10分で試作し、10分でテストを行います。使用する材料は、段ボールや紐、紙、モール、アルミ箔、紙コップなど。これらを使って立体物を作り、他のグループの人に『誰が、何のために使うのか』を伝えて実際に使ってもらいます。使い方を教えないので意図しない使い方をされることもありますが、その過程を観察することで、ユーザーのまだ満たされていない"Unmet Needs"に気付くことができるのです」と川向氏はいう。共感を出発点として実行と検証を繰り返すデザイン思考では、オブザベーションは未知の問題を発見するのに極めて重要だ。「また、日本ではあれもこれもと機能を詰め込む傾向がありますが、ワークショップでは必要最小限の機能に落とし込むことで、コンセプトをその本質のみに凝縮させる思考訓練になります」

考えながら、チームで意見を出し合い、テストと改良のサイクルを繰り返し、最適化を図る。このスピードを体感すると、参加者に「まずはアクションを起こしてみよう」という意識変化が生まれるという。日本企業には細部までこだわる文化があり、実際のプロトタイプでも高品質が求められる傾向があるが、まず形にすることが大切であると改めて知る。失敗を許容しながら素早く試行する手法は超高速意思決定力を養い、独創的なアイデアや新しい解決策を生み出す。

写真提供:QUINTBRIDGE

オープンイノベーションと日本の現状

オープンイノベーションは、外部の知識、技術、資源を活用して新しい製品やサービスを創出する取り組みである。スタートアップとの共同開発や大学との産学連携などがその一例だが、大企業の意思決定の複雑さやリスク回避思考などが課題となり、有益な事業創造に結びついていないのが現状だ。「オープンイノベーションが注目を集め、企業が専用施設を設けたり、海外からアクセラレーターを招いたりして環境整備を進めてきました。日本でもこの取り組みが広まってきたのは事実です。しかし、実際には『プロトタイプの実践』が欠けているケースが多い。予算を十分に割り当てないまま担当者を配置してイノベーション施設を立ち上げ、わずか1 ~ 2年で閉鎖されるという事例も散見しました。施設を作っただけではイノベーションを生み出すことはできません」と川向氏は指摘する。

「ラピッドプロトタイピングでは多くの学びがありますが、例えば子どもや学生が自由に考えたアイデアを大人がガチの技術力で実現させるというのもよいですね。子どもが想像できることは、いずれ必ず実現できるコトやモノ。そこに技術をもった大人がどれだけ真剣にチャレンジできるかです」

企業の成長に必要な3つの分野

企業の継続的成長には、確固たる戦略、ブランド育成、そして人材の配置と育成が不可欠だ。それぞれが相互に連携し、有機的にビジネスに作用することで最大の成果が得られる。戦略が的確であれば、ブランドの方向性が明確になり、市場での競争力が強化される。同時に、優れた戦略やブランドが従業員のモチベーションを高め、組織全体の力を引き出す。人材の力は新たな価値を生む原動力となり、ブランド価値の向上や戦略の実現をさらに加速する。このように、3つの要素が連鎖することで、企業全体の成長力が飛躍的に高まるのだ。

川向氏は「日本の大企業は、優れたアイデアや高度な技術力があるにも関わらず、それらを効果的にビジネスに結びつけられていないと感じます。個々の従業員の能力は高いのに、組織構造やマネジメントのあり方が、その力を最大限に引き出せていないのではないでしょうか」と問う。どれだけ優れた戦略やブランドがあっても、それを実行し、具現化するのは「人」だ。学び続け、変化に適応できる優れた人材は企業の成長の鍵となる。それだけに、従業員が最大限の力を発揮できる環境を整え、人材を効果的に配置することだ。

リベラルアーツが育むイノベーションの力

川向氏は20代にアメリカでリベラルアーツを学んでいる。リベラルアーツとは、多岐にわたる教養分野を網羅する学問を指し、その目的は、特定の専門学科や職業スキルの習得ではなく、幅広い知的基盤を築き、ビジネスの現場で必要な創造力、柔軟性、倫理観、コミュニケーション能力を育むこと。文法・修辞学・論理学という言語に関する3科と、幾何学・天文学・音楽・算術の4科による合計「自由7科」から成る。

「リベラルアーツは、古代ギリシャ時代に『奴隷から自由になるための学問』と言われ、日本では明治時代に宗教家の西周が『藝術』という言葉をあてました。日本の大学教育は専門性を重視する傾向があり、リベラルアーツの認識はまだまだ低いのが現状です。リベラルアーツ=一般教養のように誤解され、実用的な価値が過小評価されていますが、リベラルアーツの教育が欠落すると、多角的な視点や複雑な課題を解決する能力が失われる恐れがあります。私も大学時代にはその価値がわかりませんでしたが、モノづくりにしても、経営思想にしても、根底にリベラルアーツがないとダメだとようやく気づいたのです」と川向氏は語った。イノベーションは、往々にして異なる分野の知識を統合することで生まれる。リベラルアーツの分野横断的な視点はその土台となるのだ。日本の教育、そして企業活動においても、分野横断的な教養を磨き続けることに注力し続ける必要があることがわかる。かのSteve Jobsも「Appleはテクノロジーとリベラルアーツの交差点に立つ」と表現した。テクノロジーだけでは足りない。心に響くデザインや体験は、リベラルアーツと融合させることによって初めて生まれるのだと。

速く!大胆に!失敗を恐れず、まずは一歩踏み出してみよう

ラピットプロトタイピングは超高速意思決定の力を養い、リベラルアーツはイノベーションを生み出す素養となるだろう。では、じっくりと完璧を目指すことに慣れている日本の組織がすぐにでも取り掛かれることは何だろう?川向氏はその問いに力強く答えた。「まずは何でもやってみることです。利益は出るのか、新規性はあるのかとアイデアを却下するばかりではなく、若者のチャレンジを積極的に後押しすること。経営者は腹を決め、リスクを取ってトップダウンでやってみることです。3年かけて1億円を使うより、100万円で100回試す方が、短期間で良い結果を導き出せる。何度失敗したって構いません。不確実性の高い今の時代に完璧な答えを求めるのではなく、小さく素早く試して修正を繰り返す。挑戦と試行錯誤を超高速で積み重ねた先にこそ、成功があるのです」

(アイデアウイルス編集部)

※所属及び記事内容は、2025年4月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

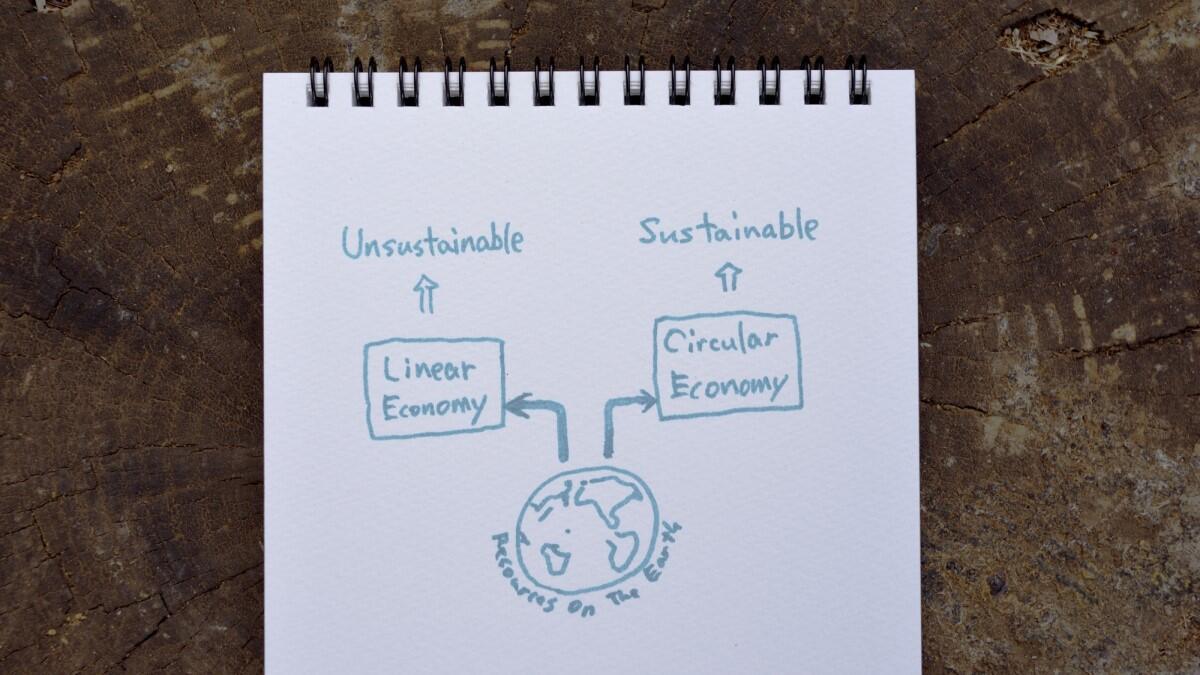

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW