お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

かつて都市の夜を明るく照らし、その存在感を競い合っていたネオン。今でも街には光が溢れていますが、実はその多くが「ネオン風」のLEDであることをご存知でしょうか。2000年代初頭に台頭したLEDの普及によって、ネオンは一気に下火となり、今や街から姿を消しつつあります。時代の流れとともに消えゆく技術を継承したい――商業広告の主役から退いたネオンに対して、新たな舞台で光を灯すアオイネオン株式会社(以下アオイネオン)の荻野 隆氏。減少する市場の中で、どのように新しいムーブメントを起こしたのか、その秘訣を探ります。

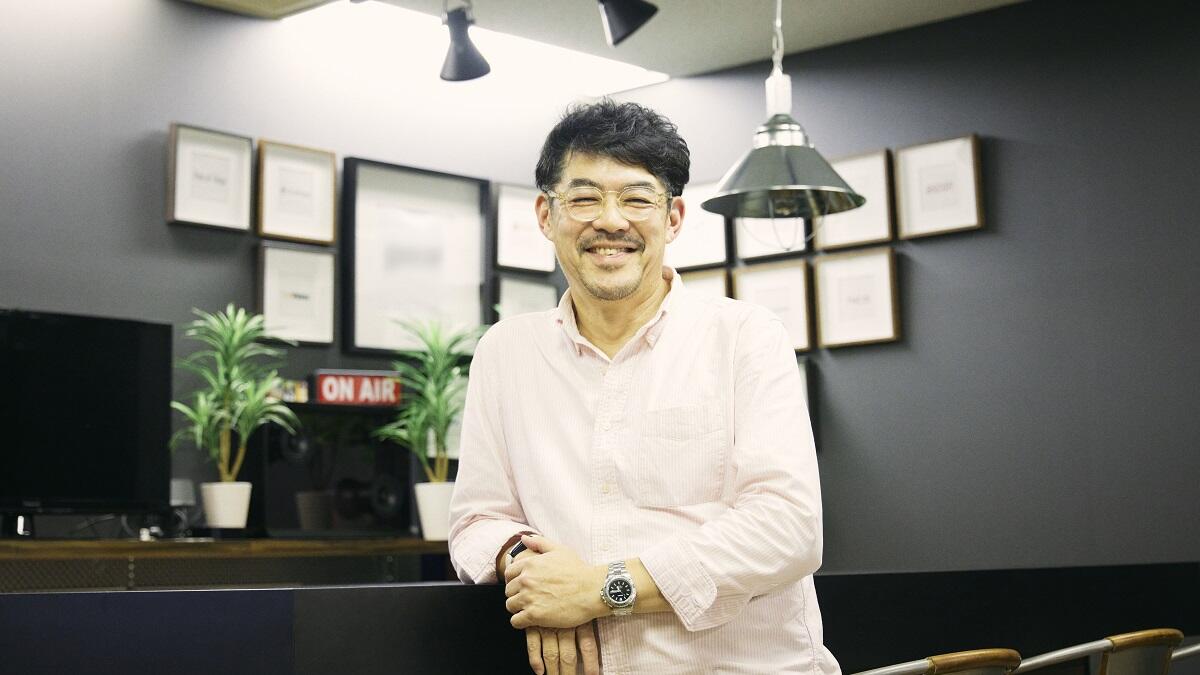

荻野 隆 氏

アオイネオン株式会社

事業企画部 部長 兼 CSR統括マネージャー

大ネオン展 プロデューサー

屋外広告のデザイン、設計、制作、施工を行う創業72年の老舗企業。渋谷109、六本木ヒルズなど、都市のランドマークとなる大型看板から小さなピクトサインに至るまで、静岡、東京、大阪、福岡を拠点に全国のサインを手掛ける。SNSを巧みに活用し、B2Bながらファンも多い。荻野氏とは、2022年9月にWeWork御堂筋フロンティアで行われたイベント「Table Neon Artデザインコンテスト2022」でご縁ができ、今回の取材に至った。

-アオイネオンのビジネスについて教えてください。

創業当初は電気設備や照明工事全般を取り扱っていましたが、昭和32年頃から本格的にネオンに力を入れるようになりました。かつて看板の光源は電球しかなく、文字の形に曲げられるネオン管は画期的なものでした。屋外広告全般を広く手掛け、経済成長期には、資生堂や松下電器の系列店の看板工事を一手に請け負うように。街には多くの電気屋さんや薬局があり、街のお店が増えるにつれ看板も普及していきました。お店からの発注は時代とともに減少しましたが、代わりに広告代理店の仕事が増えていきました。銀行の合併で銀行名やロゴが変われば、全国の看板を刷新する一大プロジェクトとなります。渋谷の109や銀座の不二家など、ビルの屋上に施工するような大型広告塔も手掛けてきました。

-屋外広告は、時代とともにどのように変化してきましたか?

大きな転換点はLED化ですね。六本木ヒルズは開業20年ですが、建設の際、地上230mに取り付けるサインをネオンにするかLEDにするかで論議となり、結局LEDが導入されました。この頃から、ネオンは徐々にLEDに切り替わっていきます。ネオンは、バーナーであぶってガラス管を曲げ、ネオンガスやアルゴンガスを封入するという職人技。高電圧を伴うため、施工には電気工事士の資格が必要です。対してLEDは誰でも入手でき、両面テープで貼り付けるだけ。加えて、路面店よりもモールなどに入るショップが主流となり、看板は小型化しますが、ネオン管は小さく作るのが難しいという制約があります。さらに、LEDは省エネの観点から政府が推奨するなどの後押しもありました。実はネオンの消費電力はLEDとほぼ変わらないのですが、当社も今では手掛けるサインの98%がLEDです。

もう一つは、新規ビジネスの展開です。2015年、札幌市内で飲食店の看板が落下し、歩行者が重体となる事故が大きく報じられました。看板の設置には、行政の許可と点検報告書の提出が必要ですが、この事故を発端に、点検されずに野放し状態の看板の存在が明らかになったのです。屋外広告物条例ガイドラインが改正され、世の中の意識も一気に高まりました。そのタイミングで、当社は「看板ドクター®」という、内視鏡や超音波の機器を使って内部の腐食状態を点検するビジネスを開始したのです。看板は外から見るとキレイでも、構造的に内部に水がたまりやすく、見えないところで腐食することがあります。これまでは目視で点検するしかなかったので、データを取って高い精度で診断できるサービスは画期的でした。

広告の形態や役割は時代とともに変わります。人々は街の看板をあまり見なくなりました。スマホでマップを見て歩けば目的地にたどり着ける。目印の大きな看板はもう必要ないのです。屋外看板は減り、その代わりに、デジタルサイネージやプロジェクションマッピングが増えています。ただ、機器を取り付けるだけの仕事で生き残るのは難しい。やはり、コンテンツ制作などの付加価値が必要です。

-時代の流れで廃れゆくネオンを再生させようと考えたのは?

一時期、ネオンは新規注文がほぼなくなり、職人も別の仕事を任されるような状況になりました。そんなとき、自社のCSRの取り組みを模索する中で目をつけたのが、誰にも見向きもされなくなったネオンだったのです。社会貢献事業でネオンサインを寄贈したところ、ネオンの製造工程を見たいという声があがりました。工場見学を開催すると、参加した元プロ野球選手が感銘を受け「この技術を知っていたらプロ野球選手ではなくネオン職人になっていた」と。社員にとっては当たり前だったその技術が、実は価値があるものだと気づいた瞬間でした。ネオンが置かれた現状や背景にあるストーリーも、文化や技術継承という観点で人々の共感を呼ぶのでは、と考え「商業からアートへの再生」を掲げて活動するようになったのです。あるとき、町内の公園のクリスマスイベントで、公園名をアルファベットにかたどったネオンを寄贈し、制作した職人さんが家族を連れて見に行きました。点灯式で「この町で働いている横山さんという職人さんが作ってくれたネオンです!」とアナウンスされたときの、職人さんの誇らしげな顔は忘れられません。培った技術を枯らさずに新しい価値に転換できれば、モノが再生されるだけでなく、人の生きがいもまた再発生するのだと感じました。

-ネオンアートの人気が盛り上がっていますが、どのような活動をされていますか?

ネオンアートとしては、電気グルーヴというバンドにオリジナルネオンを提供したことから始まり、デザイナー、漫画家、アニメーターなど、多様なアーティストとコラボしてネオンを制作しています。昨年末から年明けにかけては、東京タワーで「大ネオン展」を開催し、約1万5千人が来場しました。

最近は「オフィスアート」のニーズも増えています。ソーシャルゲームの大手企業は、オフィスの全フロアにネオンや壁画などのアートを施しました。コロナでリモートワークになり、オフィスから足が遠のいた社員を何とか呼び戻すために、おしゃれな空間を演出したり、お酒が飲めるバーを設置したり、オフィスに行きたくなる工夫をしているのです。ネオン風のLEDも多いですが、外資系企業や都心の先進的な企業は、積極的にオフィスアートを取り入れています。今度はアートが商業へと発展を始めたのです。

一風変わった使い方も増えています。熱狂的な支持者がいる「サイバーおかん」は、当社が制作したネオンを背負って秋葉原を闊歩しています。ネオンは110年という歴史の中で、ほぼ進化してきませんでした。しかし、ネオンを背負って歩くには、バッテリーの充電や電圧制御などの進化が必要でした。ファッションショーでモデルが座る玉座をネオンで作ったときは、感電を防ぐ対策や、巨大な安定機を小型化する工夫が求められました。ネオンは、人との距離が近づくことで技術的な進化を今遂げているのです。

[1]ネオン職人の横山氏。今では職人は全国で50人ほどに

[2]電気グルーヴのツアー会場に展示されるオリジナルネオン

[3]「宅ネオン展」でネオンアートの新しい魅力と楽しみ方を発信

[4]穴守稲荷神社に奉納された「鳥居ネオン」。中央上は「サイバーおかん」

[5]食べ方学会がイベントなどで展示する「シウマイ弁当ネオン」

[6]ファッションショー「ha | za | ma」の演出でランウェイに光るネオンの玉座

-ムーブメントをさらに広げていくための今後の展望をお聞かせください。

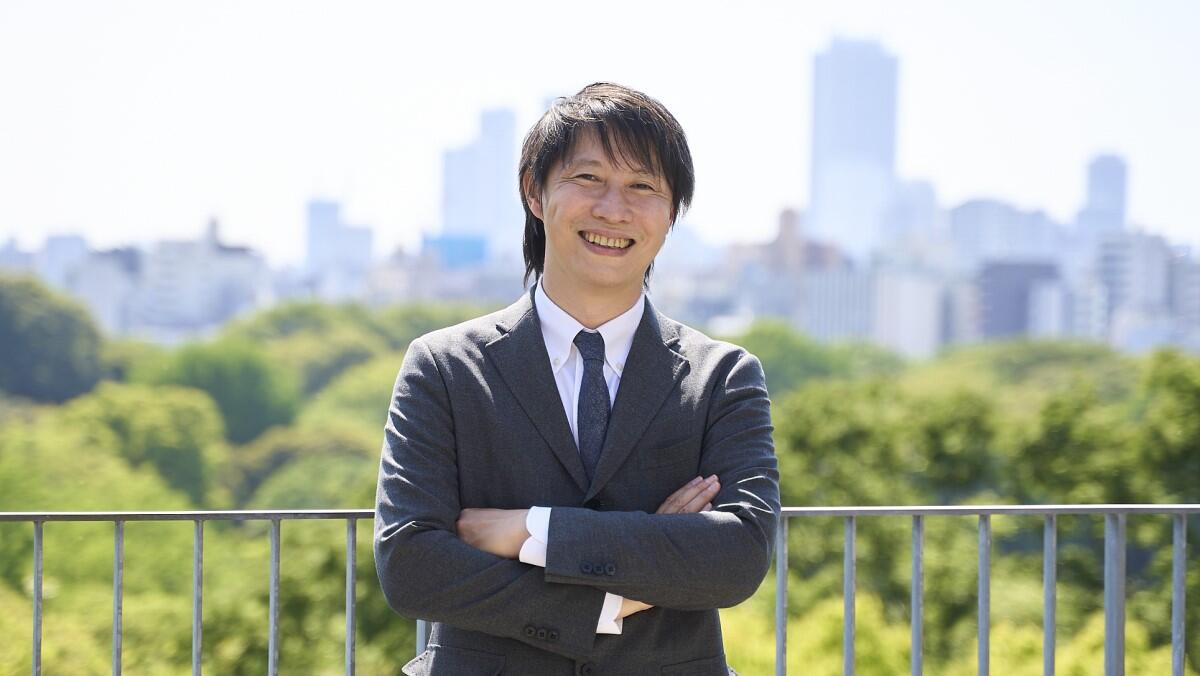

Z世代の若者やマニア層を媒介としてネオンアートを広げていきたいですね。Z世代の多くは本物のネオンを見たことがありません。ネオンアートとして初めて見る彼らは、僕らと全く違う感じ方をします。ガラスの曲線美、質感、ガスの揺らぎ、裏から見た形状が「エモい」「SNS映えする」と、感じ方が新鮮です。マニアの人たちは、マニアならではの視点で魅力を自己流で発信します。そういった人たちに、従来とは違う角度から情報発信してもらうことで、伝統技術が息を吹き返すのです。ネオンにはまる「ネオン沼」という言葉がありますが、家にネオンを置く「宅ネオン」、ネオンの光を浴びる「ネオン浴」など、「新しい概念」がどんどん生まれ広がっています。

おわりに

荻野氏の活動は前例のないものばかり。従来の広告主とは異なる人たちと、奇想天外とも思える数々のネオン制作に取り組んできました。社内ではこれまで無かった仕事、誰も手を出していない分野だけに理解されるには工夫や努力が必要でした。しかし、荻野氏は、自身の持てるリソースでの活動から、新規引き合いの創出や集客量の証明など、小さな成果を積み上げることでアートへの転換というイノベーションを証明してきたのです。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■時代の流れにあったビジネスチャンスは、世代を超えた交流から生まれる。

■衰退する産業や技術を新しい価値に再生することで、職人の生きがいも再発生する。

■情報発信者を巻き込み、SNSでマイブームをムーブメントに発展させる。

アオイネオン株式会社の取り組みについては、こちらでもご覧いただけます。

https://aoineon.amebaownd.com/

※所属及び記事内容は、2023年7月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

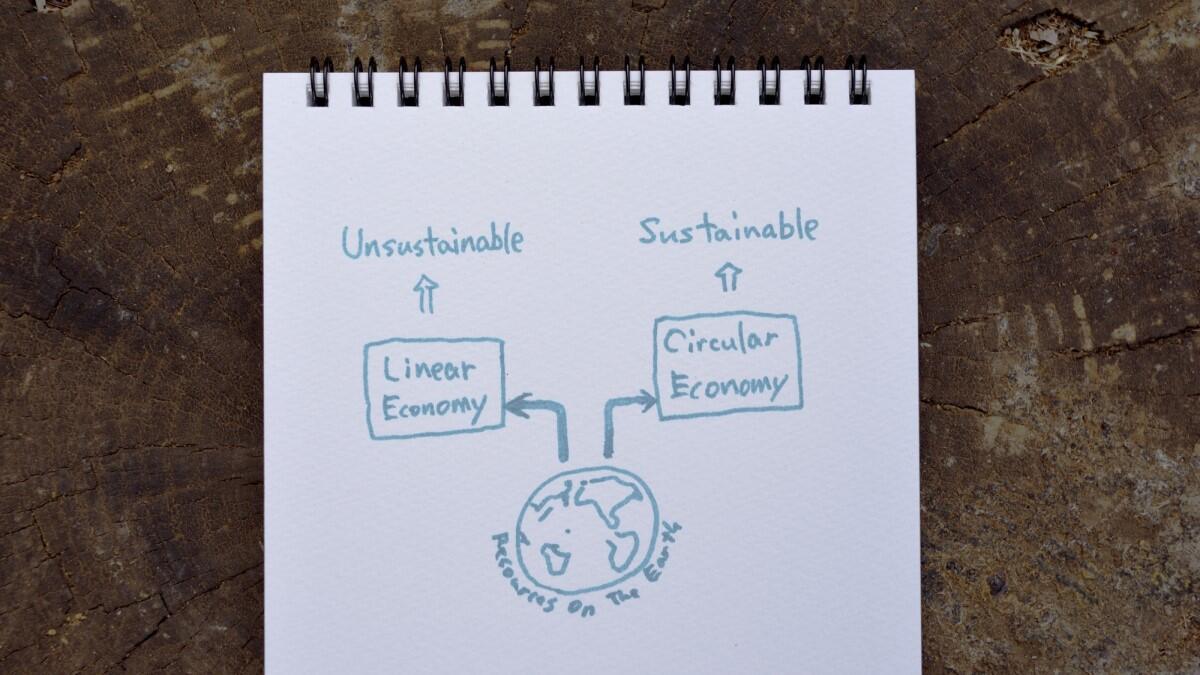

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW