お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

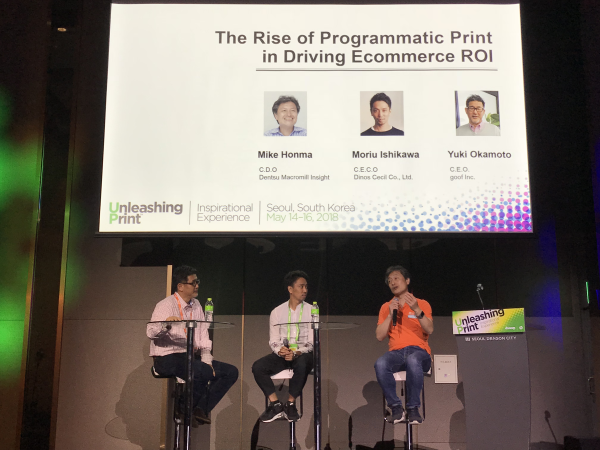

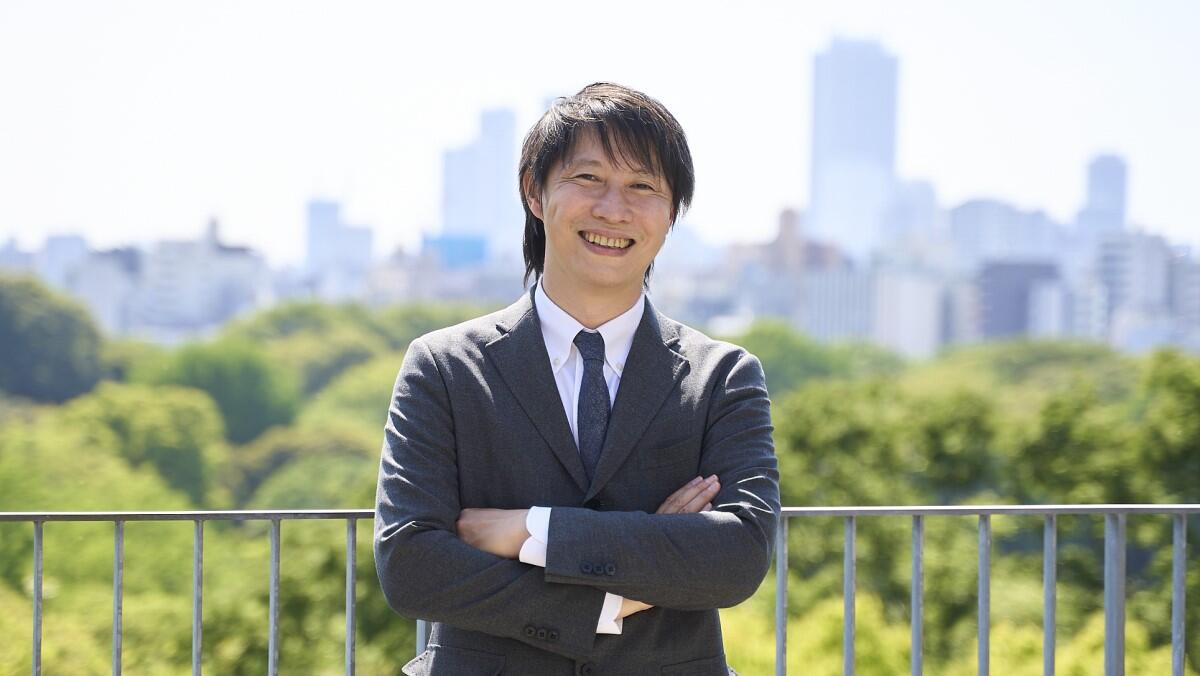

失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

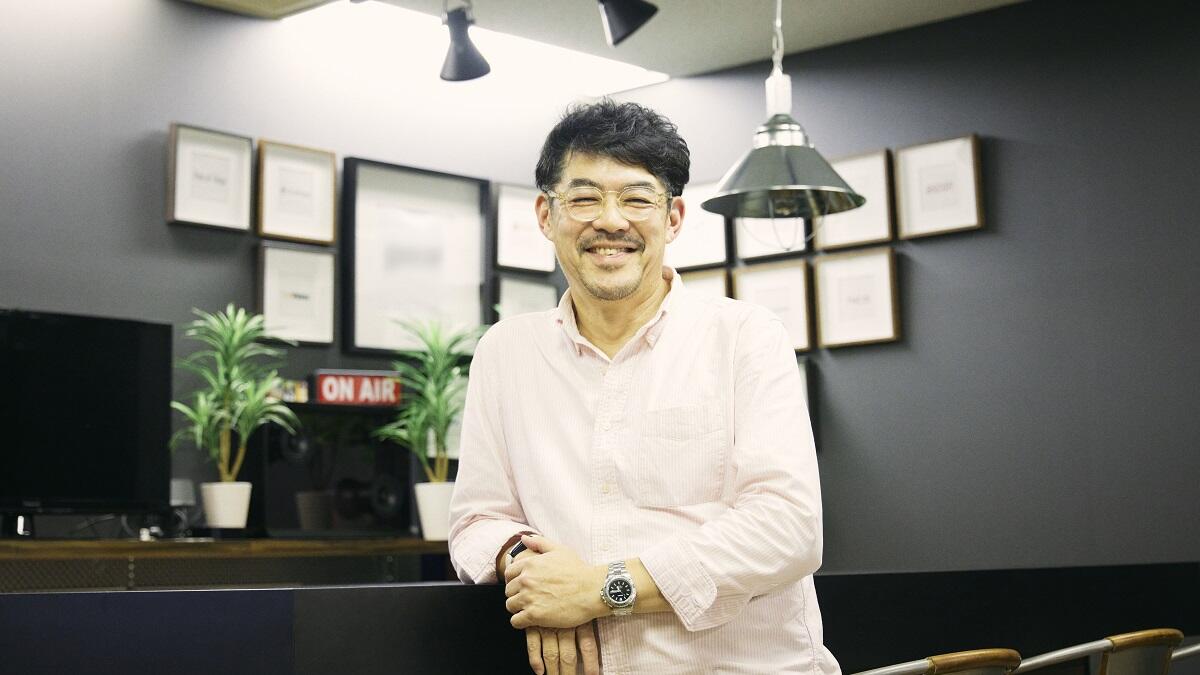

株式会社グーフ CEO 岡本幸憲氏

販促手法が多様化の一途をたどる昨今にあって、テクノロジーで「紙」の新たな価値を創造する株式会社グーフ(以下、グーフ)は、既成概念にとらわれない挑戦を、提案し続けています。あらゆるITやデータとつながる「紙」の可能性を追い続け、ビジネス創造へと導くグーフですが、その象徴的存在とも言えるのが、CEO岡本幸憲氏。今回は、常に挑戦し続けるフロントランナー岡本氏に迫るべく、「徹底解剖」というコンセプトでインタビューを実施しました。目標に向かって、まっすぐ未来を見つめる視線の先に何があるのか?語っていただいた、力強くも愛情あふれるメッセージは、業種も年代も性別も超えて、何かしら心に響くものがあるはずです。

1.「反骨精神」なるものの正体 ~幼少期から単身渡米時代まで~

― 岡本さんの原点を理解するため、幼少期のお話からお聞かせください。

では、人は運命を受け入れることも大事だな、って話から。僕には姉と妹がいて、父方母方を含め、いとこは全員女性、僕が唯一の男性という環境でした。昭和40年代当時、男だからと甘やかされたわけではなく、比較対象がいないことでむしろ厳しく躾けられ、親戚の集まりでは必ず大人の席に座らされていました。今だから言えますが、これ、当時は相当重荷でしたね。田舎にいる母方のおじは、戦後に採石事業を立ち上げた数々の逸話のある猛者で、価値観を押し付けるというか、とにかく強くて存在感がある人。小学生時代の夏休みには、そのおじのところに行かされて、いろいろ鍛えられました。

昭和40年12月東京生まれ/

意志の強さの「源流」は既にこの頃から?

一方で父は、印刷複写の会社の二代目。次男なのですが、後継者になるはずだった兄(長男)が亡くなり、早稲田大学の理工学部建築学科を中退して家業を引き継いだ経緯があります。幼少期から、押しが強く豪快なおじと、家業を守るために夢を断念せざるを得なかった父という、真逆の二人のメンターに同時に接していたことが、僕を表現する際によく言われる「反骨精神」的なものの基礎となったかもしれません。

― そんな岡本少年の「反骨精神」に関連するエピソードはありますか?

「反骨精神」に該当するのかどうか、受け止め方にもよるでしょうが・・・。当時は、ひとりだけ違うことをすると「なんでお前だけ?」と言われた時代。先生が右に行けと言えば右に、しかも右に行くにもきっちり揃ってという感じでした。僕は体も大きくて見え方も派手で、同級生は大抵、肩より下ぐらい。まさに、頭一つ出ている状態。先生の言う通りにしていても目立つので、「そこが違う、ここが違う」と言われ、「なんで俺だけ?」という気持ちの中、反発もせず不良でもなかったんですよ。ただ、注目されるから結果を出さないと!という思いがあって、常にどう戦うべきか考えてました。これはある意味運命ですよ。こういう体を授かって、こういう環境で育ってきて、時代がこうでという中、どうやって自分なりのやり方を見つけるか、努力をして結果を出すか。その答えが、「あれこれ言われない所に飛び出してみたい」という決心、つまりアメリカ移住でした。

― 自分らしくあるために選んだ答えが、単身での渡米という選択だったのですね?

そういうことです。当時の環境に限界を感じていた17歳の時に思い切って両親に伝えて、最初は猛反対されましたが、母がちょっと冷静に考えてみようと。父が夢半ばで断念したこともあり、結局僕はチャンスを与えられたのですが、「ここからは、自分で何とかするしかないよ」と言われ、覚悟を決めました。解放されたいのではなく、自分で答えを見つけたかっただけ。学校で、あれこれ言われて自信喪失状態だった中、アメリカという答えに出会いました。

学生時代/185cmの岡本氏より

さらに大きい相手とテニスで対戦も

その時点で具体的な夢・目標があったわけでなく、唯一好きだったテニスで、半分はカッコつけと言い訳、半分は自らの意志で思い立ちました。自分で選んだこの道が運命だと考えていたので、アメリカでの苦労や失敗は全然苦でなく、むしろ鍛えられて良かったなと。僕のほとんどは、幼少期の環境によって作られたものですね。運命とか、生まれもったものを素直に受け入れることが大切!目標に向けて努力し続ける、発見する、方法を考える、という思考になるには、環境なんだと思いました。

2.「プロフェッショナルであること」の意味を考える

― どんな思いで仕事にのぞんでいらっしゃいますか?

覚悟を持って仕事をすること。それが全て。簡単に諦めてはダメです。こんな話があります。いわゆるゆとり教育は、法律まで変えて実施しながら思い通りにいかず、やり切らないまま断念しましたよね。答えがないものに立ち向かう環境を受け入れられなかったことが、断念の本質的な原因でしょう。そこはプロとして貫けば良かったのでは?と思うところです。例えば、デジタルマーケティングについても、散在する課題を全体最適に向け解決すべきという追い風になっていますが、意志が中途半端だったり、意志を高める学習や議論もなければ、2~3年のうちに「結果が出ないからやめよう」となりかねません。やると決めたら、一部形を変えてでもやり続けること。最初は売り上げにつながらなくても、人材が育ったら必ず結果が出ます。あと、仕事に対する信念というところで、自分だけ儲かればいい、とは思いません。僕としては、印刷というものが好きだからこそ、みんなに連鎖させたい思いが強くなったんでしょうね。

岡本氏が「仕事で欠かせない」と語るツール。

妄想が構想へ、構想からデザインへ、デザインから事業化へ。

― アメリカで、日本との違いを感じたのは特にどんなことですか?

「セカンドチャンス」という考え方です。スポーツの世界でも「勝負は自分が諦めるまで終わらない」と言われています。負けたままならただの負け犬、負けを糧にして弱みを克服し強みに変えれば問題なしという発想。プロの選手は、みんなそうです。テニスでもゴルフでも、100%勝てる人はいない!条件も違う中、常に同じことができるわけじゃないし、天候や体調、対戦する相手等々、いろんな要素を振り返って次を意識するものです。日本では「負けたらカッコ悪い」みたいな風潮がありますが、負けても次のことを考えるという価値観は、アメリカ生活の中で植え付けられました。

20代後半/シリコンバレーの頃の

ビジネスでのひとコマ

目標とは、「いずれこうなりたい」というものですが、答えのないものに向かって一歩踏み出す場合は、間違えることだってあります。「間違えた!」があってもいいはずです。でも、日本では「間違えたら終わり」というプレッシャーが強く、慎重になり過ぎて後戻りすることも多い。僕がよくマーケター、広告代理店、事業会社からブランドオーナーまで、いろんな立場の方と会話する中で、そう感じます。

― アメリカでの生活を経験した後、日本に帰ってきてどう感じましたか?

仕事上、何か問題があってストレスを感じても、声をあげられない人も多いのかなと思いました。その点、僕は一度日本の外を経験しているから、問題があれば正直に声をあげる!誰かが口火を切らない限り議論にすらならないし、問題点を認識しつつも苦しみながら続けるのが良いとは思えませんし。現場を任されている方と話で、「社長にどう伝えたら良いでしょうか」と聞かれた時には「君は何したい?これが人生の目標で、ここに価値を求めるならそのままぶつかればいい」と答えました。「価値観が合わないと判断すれば、やめて合うところに行くか、自分が折れて諦めるかだよ」と。結局人生はそんなものでしょう。グーフ設立の背景もこれが当てはまるし、順風満帆ではないわけです。メインの目標はブレないことが大事!マーケターをはじめ仕事のプロを自負する方に伝えたいのは、スキルや知識がどうではなく、仕事を楽しめているか、自分自身を育てられるか、人に誇れるか、楽しく話せるか、それがあってこそ共に未来を描けるのだと思っています。同じ仕事をするなら、自分の信念を貫き、プロとして自ら成長し続けていきたいですよね。

3. 次世代へのバトンタッチに備え オープンであり続ける意味

― アメリカからの帰国当時、まず何から始めましたか?

純粋に自分ができることをやろうと、一社員として父の会社に入りました。1996年のことです。突然決めたので、驚かれまして。もともと父には継ぐ気はないと伝えていたので(実際にも継いでない)、後継者のない会社に無責任に若い社員を入れることはできないと、昔からの従業員を大切にしていました。平均年齢が54歳という中での、僕の帰国ですよ。その頃、印刷のデジタル化の第一波が来ていて、父とデジタル印刷機を見に行ったのですが、「これは世界を変えるぞ」と思いました。アメリカで事業として関わった中に、デジタルとリアルを組合せたeラーニング事業があって、当時は技術的問題で諦めていたことが可能になったとわかり衝撃でした。アメリカで、デジタル側に居ながら、紙の圧倒的能力を体験したことが、確実に影響し続けています。その第一波はやがて、軽オフ、ライトプリンティング領域、ビジネスドキュメント系で革命を起こしました。企業が印刷機を採用した影響で、数多くの印刷会社が消えていく中、父の会社はデジタル印刷も取り入れなんとか生き残ったものの、リソースが足りないので、自分でできることは何でもやった!これが、僕にとってのデジタル印刷の歴史の始まりです。

― デジタル活用によるブランディングの基盤となるものは何でしょう?

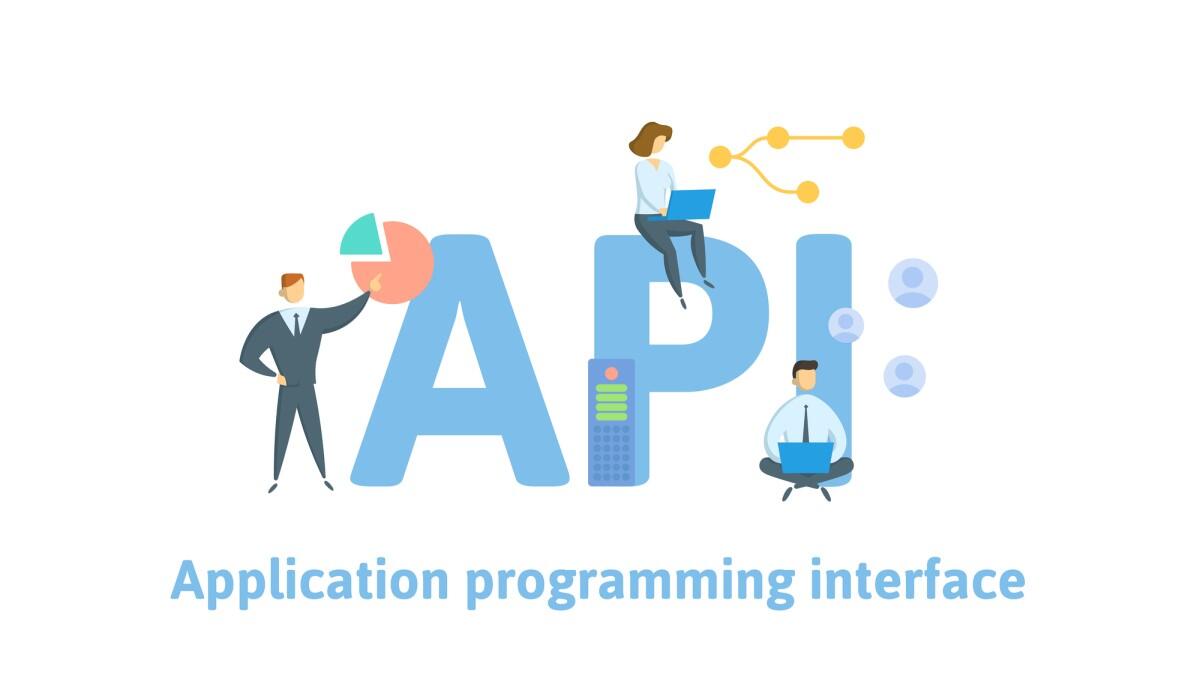

シリコンバレーで学んだのは、課題解決こそがデジタルの使命で、ベンチャーやスタートアップ企業が担う役割だということ。テクノロジーを活用し、継続的に人の生活・社会・地球をどう豊かにするのか、という考え方が30年前からありました。不平等な世の中を、どう平等にするかという思想です。テクノロジー型の人には、意外とリベラルな人が多くて、サスティナブル発想もここから。DXも、デジタルが突然やって来て世界を席巻するような話ではなく、課題解決です。従来の手段・価値観・能力・労力では解決できなかった課題、もしくは結果として蓄積され続けた課題が、テクノロジー、特に30年前に出現したインターネットによってどうなりましたか?物流をはじめ、多くのことが解決されましたよね。今まで解決できなかったことを、デジタルという力で解決する意志を高めるのがDXとも言えます。

ブランドを広めるためには、自分たちがなぜこの仕事をし、だれに対して、どんなサービスやモノを提供し、その方々がどんな幸せをどう連鎖させるか、に真剣に向き合うことです。人を幸せにする、豊かにしてこそのブランディングでしょう。必要なパートナーやリソースが、外部でエコシステムとして機能することでプロが生まれます!「こうしたい」と本気で考える人がいれば、それを本気で支える人がいて、本気と本気が結びつけば、必ずシナジーがあがってくるはずです。

― 「夢」「目標」に対するアグレッシブな姿勢の根源は何でしょう?

アグレッシブというか、オープンであり続けるのは、次のチャンスを考えているからです。自分のためだけでなく仲間や後輩たちのことを思えば、ドアを開け続けなければと。議論できる仲間が増えると、チャレンジのノウハウもたまりますから、その使命感のみですね。グーフ創業時から、次世代につなげる仕事をやりたいと言い続けてますよ。ここ2~3年で、共にデジタル印刷の可能性を信じチャレンジしている仲間の実力もアップして、世界で戦える人たちが育ってきたと感じてます。やってみようという思いが大切なんです。デジタルを扱えるから偉いのではなく、デジタルをどう利活用すべきか理解してこそ!次世代につながらなければ無意味です。僕たちの世代は、前の世代からアナログ世界の面倒で重苦しいバトンを手渡されてしまったので、次の世代にはなるべく軽くしてから渡し、「大丈夫だよ」と言い続けてチャレンジを促すべきだと思ってます。

意志とゴールを共有する仲間たち。

― ネガティブな出来事に対しては、どう対処してきたんですか?

帰国した翌年に、こんなことがありました。業界紙等でデジタル印刷を語る機会が多くなっていた頃です。ある業界の方に呼ばれて出向いた席で、思わぬ数の重鎮たちに囲まれ「筋を通せ」と迫られまして。16歳から15年間アメリカで過ごし、日本型のビジネスルールもよく分からず半分外国人みたいな行動から、その後も「黒船」などと言われた僕ですが、一気に学んだ数時間でした。へこたれるどころか、別のヒントを得てパッと火が付いた感じで、やる気が出ましたね。

また、デジタルという言葉への誤解もあって、時々「デジタルは理解できない」と言われてしまいます。ただし、同じ「理解できない」にもいくつか種類があるので、僕は単にわからないという人や敬遠してるだけの人には、楽しさを伝え興味を持ってもらう努力もします。スマホだって、アプリの楽しさ・豊かさが出てきて一気に広がりましたよね。デジタル印刷活用についても、成功事例を目にする機会が増えると、「楽しそうなことやってるな」と、共感が連鎖すると信じています。

世界に向け発信する機会があれば、どこへでも!

4.これからどうあるべきか ~考えることをやめないために~

― 競争が激化する中で大切なことは?正しい戦い方の流儀とは?

課題は解決するかしないかのどちらか。解決のために一歩踏み出すと、仲間ができます。要は、解決のため苦しみぬいた経験がある人は、後から来た同じ境遇の人を支えるので、思いを止めなければ、チャンスをつかめます。これこそが正しい競争かと。先の「セカンドチャンス」の話にもつながりますが、戦うことを簡単には止めないことと、目標のレングス設定が大事です。例えばPDCAは本来建設的なセットバック型コンセプトで、目標を決め、まずは計画から。山登りに例えると分かりやすく、計画して行ってみたら、この道は疲れたしケガ人が出たので、地図を確認すると新しい道があった。より安全そうな道を探し、適宜変更しながらたどり着くイメージです。アジャイルという手法を理解・実践し、常に変化し続けられる価値観が重要ですね。

世界で戦うには、世界中に仲間が必要。

僕は子供の頃から頭の中で考えたり、本を読んだり、知識の中をぐるぐる巡り、アメリカでチャレンジし、失敗も成功もたくさん経験して仲間を増やし、今に至ります。仲間、理解者は必要ですよ。まずは人に動いてもらうしかないことが、必ずあります。僕自身、良き理解者の最初の一人に出会うまでが大変でしたが、諦めなかったんです。「紙」のすごさを感じたあの日から。アメリカで働き始めたばかりの頃、海外で「紙」のパーソナライゼーションは、圧倒的存在でした。僕がここまで続けていられるのは、「紙」の力を確かめたい、という思いだけですよ。この日本で、デジタルとつながる能力をもった紙メディアが、どこまで実力を発揮できるか、自分の目でしっかりと見るために戦い続けています。

― デジタルと正しく付き合う上で、大切なこととは何でしょう?

デジタルが、人間社会にとってプラスなものだと素直に受け止め、デジタルで実現できること自体はある意味人間臭いと理解すること。実はこれが大事で、海外でも「デジタルでできることが増えると、人は豊かになる」という考えでのサービス提供が基本です。逆説的ですが、デジタルの本質を理解していれば、人が人らしく、人のためにものを考えるから、プラス方向に連鎖します。ここで大切なのは、全体を見て利他主義的視点で考えるということ。ただし、はっきりと自分の意見を言えなければふさわしい仲間を見つけられず正しい判断もできないので、プロ意識は置き去りにしないように!

デジタル活用そのものが目的でなく、活用することで人や社会が変わることが目的です。デジタルという手段によって、価値観を含め変化に連鎖させるのがDXですしね。デジタルは新しい機会を生み出し課題解決するものなので、今まで発想しにくかったことも発想しやすくなり、イノベーションが起きるわけです。こういうシンプルな原理原則を受け入れましょうよ、ということ。例えば、人口減少による労働力不足を嘆く前に、ITの力を使う発想の転換をしては?という話です。昭和時代に1万人の労働力が必要だった会社が、ITによって2,000人で経営できる会社になっているとしたら、本当にそれは人口の問題なのか?と。とてつもなく重要な課題が散在しているという事実と、1つのことを解決しようにも、裏ではとんでもなく絡み合っていて1つずつ解決することはできない、という事実は理解しておいたほうが良いですね。

― 最後に、人を幸せにするデジタル活用の極意についてお聞かせください!

立場によっていろんな関わり方があると思いますが、まずはデジタルに対してコンプレックスを持たないこと。デジタルと「紙」の融合施策は、全てのメディアやタッチポイントで一貫性のあるコミュニケーションをとる話なので、例えば施策に取り入れたい側の方であれば、内容を決めて後はプロに任せたらいいんです。事業の大小も関係なしです。ここは、デジタルというインフラが豊かさに大きく貢献している証。スマホの普及もあって、多くのモノコトがデジタル化された今、生活者にプラスになるアイデアがあれば勝負できます。単に販売促進という発想でなく、1対1で向き合って「紡ぐ」という考え方。デジタルマーケティングの戦いは益々激化するので、勝ち残れるのは、だれに対し何をするのか、自分たちの立ち位置を明確に説明できるブランド。買っていただくのと、売りつけるのは全然違います。コミュニケーションの意志があるから愛のある文脈が生まれ、相手もそのブランドを選ぶようになる。つまり、分別のつく大人として、相思相愛な関係を作る努力ですよ。

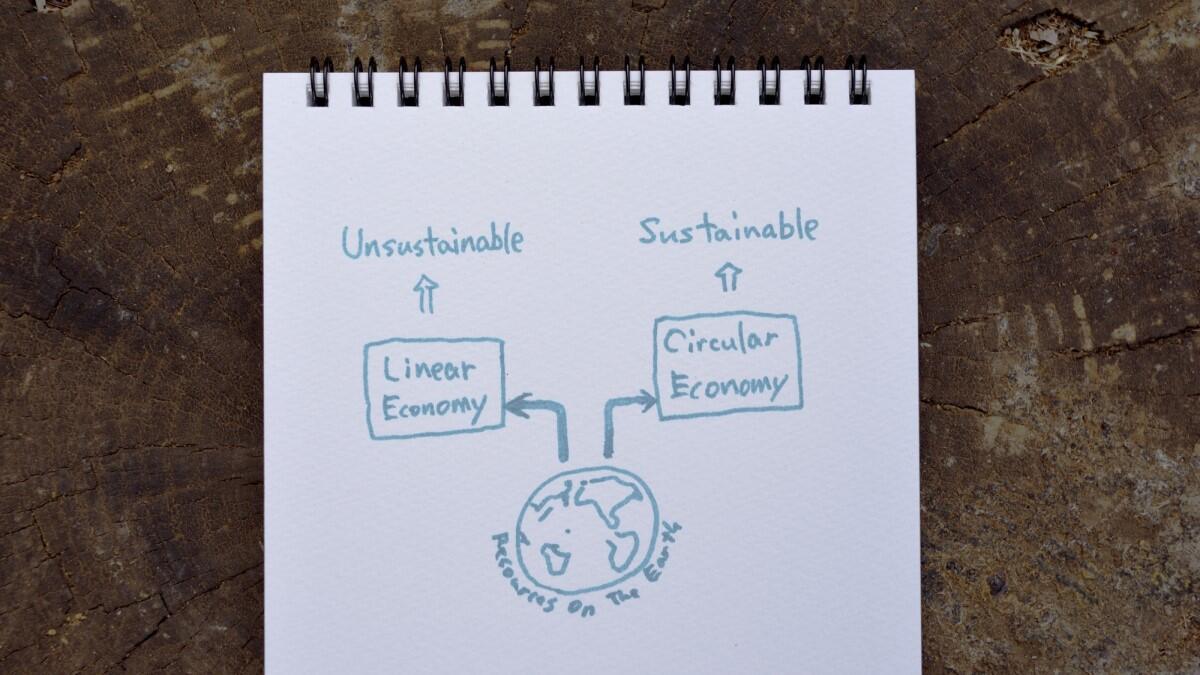

これからは、セルフブランディングも重要です。だれのために何をどうやって提供するブランド?と考える中で5W1Hを振り返り、何ができるかを考えます。こんなブランドになりたい、こんなことをやりたい、お客様を喜ばせたい!それでOKです。逃げなければ必ずいいタイミングに巡り合えます。大きな目標を持ったら、簡単には諦めないこと。とにかく、ブレちゃいけない!日本は、周りが短期的に評価しがちだから、途中で気持ちが負けてしまうけど、継続する努力が大事ですよ。今しきりに言われるSDGsやサーキュラーエコノミーを背景としたマーケティングの世界では、相思相愛でないと成り立ちません。SDGsもサーキュラーエコノミーも、そもそも無駄なものや、ストレスのあるものはやめようという話。いい意味で、お金(売り上げ思考)じゃない利益思考ですよ。お金の豊かさだけでなく、時間や自然や心の豊かさも大事だから、従来型のタテ積み組織のムダを排除したい。そのためには能力を高めてパフォーマンスを上げる必要があって、活用するのがデジタルというテクノロジーだと理解できていれば、間違った判断には至らないはずです。

常にオープンであること、という姿勢は、インタビュー時も一貫していました。岡本氏ならではの俯瞰的視野での考察も印象的で、諦めない心、挑戦し続けることの大切さを、再認識する機会となりました。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■プロフェッショナルであるためには、挑戦し続け、最後までやり抜く覚悟が必要である。

■デジタルを背景にした「紙」の力を信じ、次世代へのバトンタッチを意識しオープンであり続ける。

■人や社会の課題解決目標を設定したら、どんな価値提供ができるのか、考えることをやめない。

株式会社グーフについての詳細は、こちらでご覧いただけます。

https://goof.buzz/

※所属及び記事内容は、2021年1月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW