お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

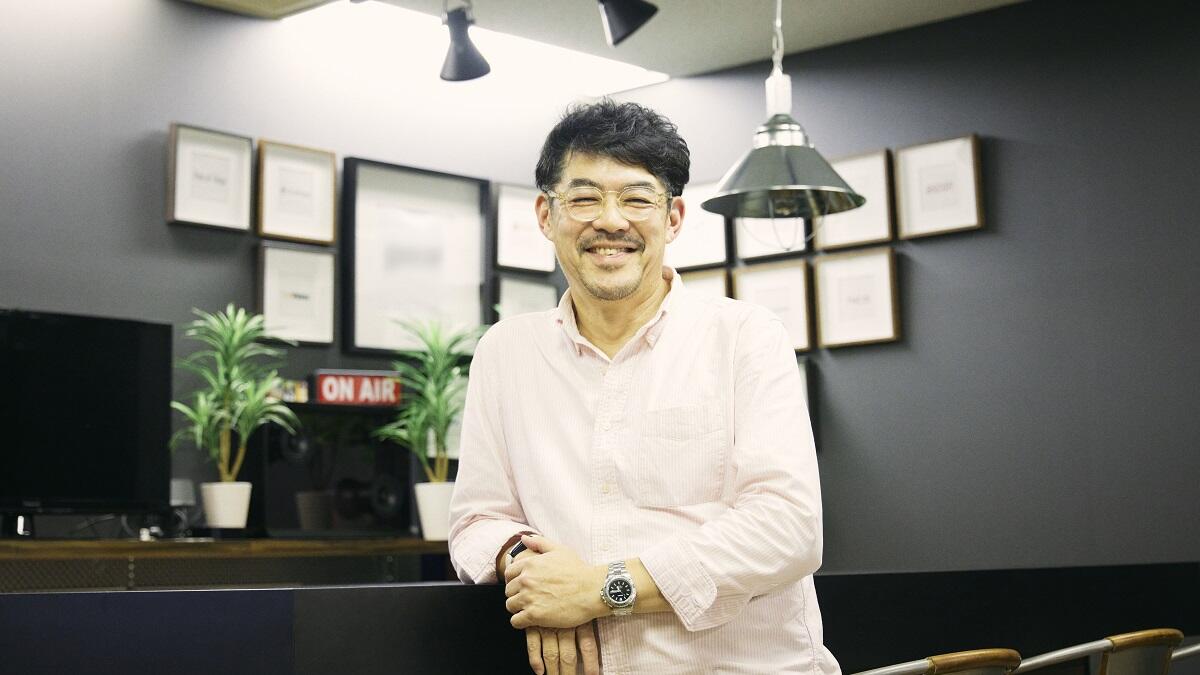

だれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

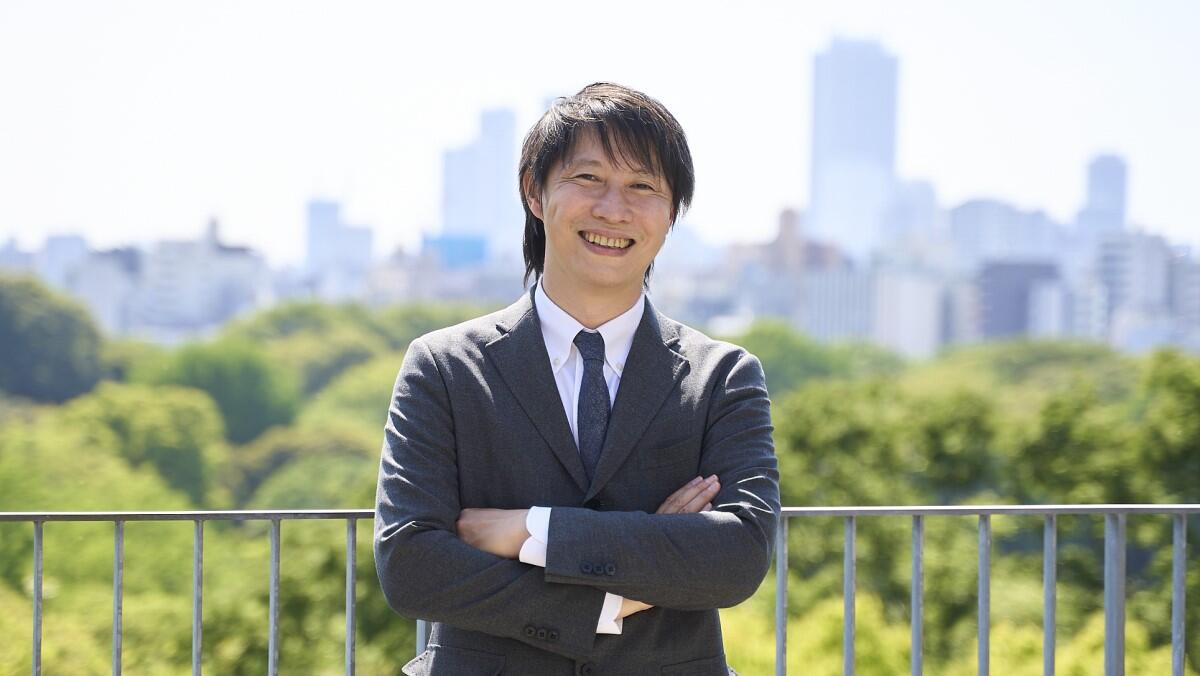

株式会社BCCKS 代表取締役COO山本祐子氏

いつの時代も、新しい「カタチ」が生まれる時、というのは、偶然ではありません。新たな価値を可視化するには、何かしら時代の風を感じ取りながら、アイデアと向き合い続けることが必要です。だれでも電子書籍や紙の本を作成し、公開し、販売することができるWebサービスを提供し、「あたらしい出版」を展開する株式会社BCCKS(ブックス)。その斬新なビジネススタイルやこだわり、変化し続ける社会の中での立ち位置等について、代表取締役COO山本祐子氏にお話を伺いました。

大切なのは、だれでも「表現者」になれること 電子書籍の登場で進化が加速!

iPhoneの登場により世界が急速に変化し始め、YouTubeや音楽共有サイトの成長により自作動画や音楽をだれでも広めることが可能になった2007年。まさにその年、出版業界での経験も豊富な山本氏が、グラフィックデザイナーの松本弦人氏や編集者の伊藤ガビン氏らと新たなサービスアイデアを考える中、「放課後の部活」感覚でスタートして、その後、主旨に賛同してくれた竹中直純氏ら開発陣と共に立ち上げたのが株式会社BCCKSでした。当時のインタビューで、山本氏はあえて「ほんづくりごっこ」と表現。真面目な「ほんづくりごっこ」のプラットフォームとして、現在のBCCKSとはずいぶん違う形でスタートしたのがBCCKS α館でした。グラフィカルに手作り感覚でページごとに本を作っていくサイト。リトルモア社と写真集公募展や、アパレルメーカー等とのタイアップ、NikeIDとのデザイン公募展等を行っていたそうです。

[2]BCCKSロゴ

AmazonがKindleの電子書籍サービスを始めたのもこの年で、国際規格EPUBができたのは、BCCKS誕生の2ヵ月後でした。「日本では対応を模索しながら進めている状況の中、BCCKSユーザーが国際規格に乗り遅れてはいけないと、2009年にBCCKSでは画像の回り込みなどに対応したレイアウト重視のスタイルを維持しつつEPUBへの対応も目指したことが、現在の形になるきっかけでした」と山本氏。α館当時から紙の本も作れるサービスへの思いがあり、紆余曲折を経て2010年には、1冊から印刷できる「紙本」をスタート。結果、BCCKSが提供する仕組みの中で、本を作り、出版設定を行って、電子書籍・紙の本のスピード出版が可能となり、大きなターニングポイントを迎えました。BCCKSでは書籍を主要電子書籍ストアに配本する取次ぎサービスもしていますが、当初は取引ストアが少なかったものの、最近は認知も進み12書店での展開になったそうです。

[用語]国際規格EPUB

Electronic Publicationの略。2007年9月、国際電子出版フォーラムにより定められた電子書籍のファイルフォーマット規格。電子書籍の国際基準として、広く認識されている。

既存の枠を飛び越えることでたどり着いた新しい出版の概念

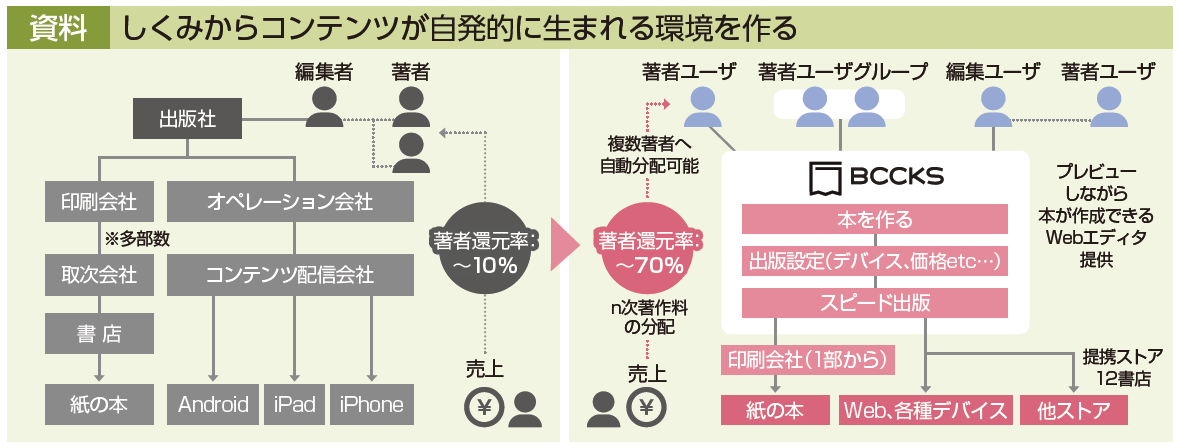

「BCCKSは、出版社がもつ機能をおおよそカバーし、かつスピード出版できるのが特長です。いつでも本の内容を更新できたり、印税がシェアできたり、Webサービスとしてあるべき形で構成されたサービスです」と語る山本氏(※下記資料参照)。一般的な出版物の場合、何段階も経て消費者にたどり着きますが、BCCKSでは本を作ってから届けるまでワンストップなのが最大の違いです。出版社の機能を包括することで、個人でも手軽に表現し発信する環境を整えました。当時既に、ウェブ上で公開するブログ文化が根付いていたものの、「Webから書籍として出版」という切り口は画期的だったはずです。

スタート時もリニューアル時も、プロの写真家や文筆家に協力してもらい、クオリティが高いコンテンツを集め、プラットフォームとしての雰囲気作りを大事にしたそう。現在でも、アマチュアからプロまで、第1次コンテンツ、オリジナルコンテンツが多く集まるプラットフォームになっているそうです。並んだ作品が見本として機能し、クオリティの基準が作られるのです。「一定ジャンルに偏らず、比較的高品質な本が作れる、それなりの人たちが使っている、との印象付けは意識してきました」との言葉通り、紙の本としてのこだわりは、出版社から出る本の7割程度のクオリティ確保。電子書籍に余白は不要ですが、紙の本ではノドを含めて必要です。電子書籍の1ページ分が紙の本にも同じ1ページに収まるよう、自動的に文字サイズを少し下げ、行間等も調整して設定しました。もうひとつのこだわりは、印税の分配と共有編集。本作りの面白さを知った人が仲間に声をかけ、共に本を作る流れの構築が目的です。通常、印税の分配には膨大な事務作業が必要なところをシンプル化。ウェブ上の共有編集管理ページで、「データ本印税分配」「紙本印税分配」を自由に設定できるため、システムで設定さえすれば、印税の分配もBCCKSから直接、自動的に行われます。(通常、著書の還元率は10%程度、BCCKSの場合は最大70%)この共有編集の仕組みを提供することで、編集者・著者・デザイナーがタッグを組む文芸誌が増えていったのも頷けます。

[3]会員登録(無料)するだけで、簡単に本が作れる画期的サービス。

イベントを通じた表現の「場」から改めて紙の本の意味を考える

個人作家を応援するNPO法人HON.jpとの出会いから、BCCKS活用イベントの試みも継続中です。NovelJam(ノベルジャム)の名で展開する、編集者・著者・デザイナーがチームで小説の完成・販売までを目指す短期集中型の出版創作イベント。ジャムセッション(即興演奏)のように参加者が互いに刺激を得ながら、その場で作品を創り上げていくもので、2017~2019年で計4回、東京で開催されました。2020年には、新潟県の敬和学園大学主催で学生が立ち上げた阿賀北NovelJamをオンライン開催。印税分配も主要電子書籍ストアへの配本も利用したイベントです。

書籍の形で読みやすさを提供するのがBCCKSの特徴であり、譲れないこだわりの1つ。紙の本を1冊から作れる仕組みが、本のカタチにする幸せ感をもたらします。「BCCKSでは、紙の本のニーズが圧倒的に高く、売上に占める割合は8割ほど。ここでしか買えない希少本、という扱いですね」との言葉にも納得。大手書店や図書館でも、取り扱われている書籍もあるそうです。BCCKSでは紙の本を購入した人が、届くまでの間に電子書籍を読むことも可能にしています。

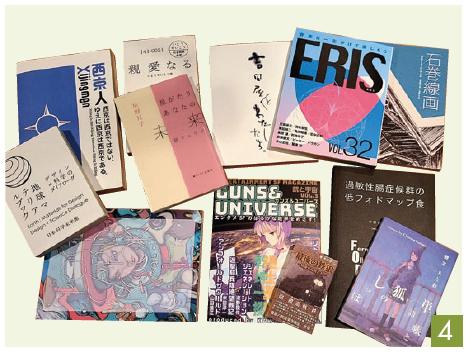

作家志望の方が、自作をBCCKSで紙の本にし編集者に配ったことが、デビューのきっかけになった例も。電子書籍中心の活動だった方が、紙の本でチャンスを掴んだわけです。もともとSNSでファンを獲得していた方がBCCKSで大きく売り上げ、商業デビューに至った例もあるそう。カルチャーセンターの文章講座、専門学校や大学の文章表現の授業などで活用される一方、美術館が展覧会のカタログ等を作成するなど、リトルプレスとしての役割を果たすシーンも生まれています。また、オンデマンドならではの取り組みで、いとうせいこう氏の『親愛なる』や、鏡リュウジ氏の占い本など、ひとりひとり書籍の内容が異なる「パーソナライズド出版」という新たな分野も確立し、人気を博しました。

[4]BCCKSによって作られた作品たち

世の中の「想い」やユーザー目線がアイデアをもたらし、表現の進化を後押し!

価値観も多様化し、本の概念自体も変化し続けていますが、自分の書いたものを形にしたい、良いコンテンツを広めていきたい、という本質は変わらない、というのが山本氏の持論。さらに、ユーザー側がBCCKSの新しい可能性を見出す流れにも、注目しているそうです。

そのひとつが、「特別な贈り物」という切り口。京都の料理店が惜しまれつつ閉店する際に、常連客の有志が寄稿しBCCKSで本にしたものを、サプライズで女将に贈ったそうです。一人ひとりの思いを込めた1冊の本を贈り物にする企画でした。実は自社でも、「卒業」する人に向け、社内で記念の本を作って贈るそうで、これも着想の元は同じでしょう。また、映像作品のもとになる原作をまずBCCKSで書籍として出版し、その後映像作品にするという試みも。著作物があれば、自らの権利を全て保持したまま映像化作品を展開できます。また、既に活躍中の作家さんが、スピンオフ作品発表の場として活用する例も。今後も形にしたいものがある著者のアイデアで、進化を遂げていくはずです。

注目すべきは、BCCKSは60~70代シニア層の利用も多い点。まとまった時間を使い、自らの物語を綴ったり知見をまとめるといった活用も広がりを見せていくでしょう。今でこそビジネスを語る際に、盛んにDXという表現が用いられますが、この言葉が生まれる遥か前に生まれたサービスは、まさに既成概念の枠を超えた画期的なもの。自発的なコンテンツ発信が良い循環をもたらすような、より手軽で便利なサービスとしての進化を願って、ますます期待が膨らみます。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■だれでも表現し、公開し、販売できる、出版の概念を超えたWebサービスを展開。

■ユーザー起点の自由な発想が、紙の本の可能性や存在感を高め押し上げる。

■「本」「出版」の既成概念を超え、活用シーンを広げながら進化中。

フジプラスは、2010年より紙本の印刷・製本におけるパートナーとして、BCCKSをサポートしています。

株式会社BCCKSのサービス概要については、こちらからご覧いただけます。

https://bccks.jp/about/bccks_make_db

※所属及び記事内容は、2021年5月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

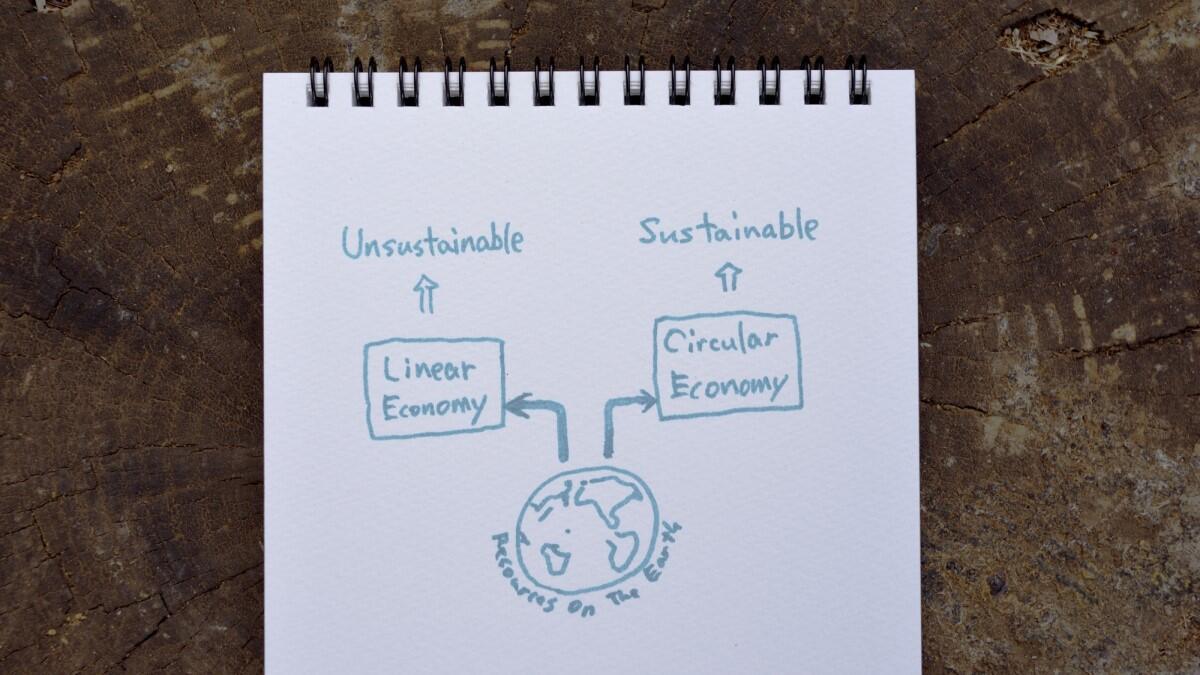

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW