お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

急速に進むパラダイムシフト 価値観の大転換期を迎えた今 従業員への「価値提供」が企業発展のカギ

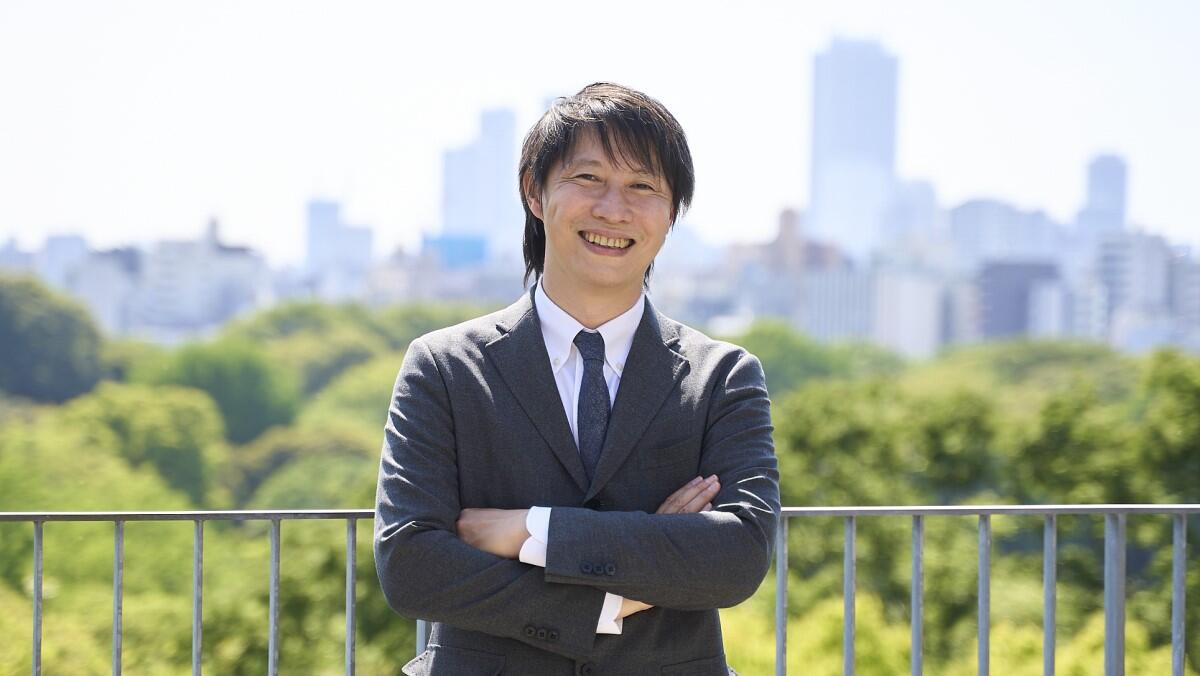

株式会社JTBベネフィット 取締役 執行役員 田中宏和氏/JTBオリジナルキャラクター じぇいとん

組織にとって「働く人」は財産であり、パフォーマンスの最大化が組織の成長につながるという考えのもと、「働く人」の満足を引き出す環境づくりを提案し続ける、株式会社JTBベネフィット。価値観やライフスタイルの変化によって、働く意味合いも個別化、多様化の一途をたどっています。図らずも2020年は、多くの人々が生き方、働き方、社会との関わり方を模索し続けた1年でした。別角度から見ると、従業員が企業を選ぶ時代の本格始動とも言えるでしょう。そんな今だからこそ必要な視点や考え方について、会社設立時の中心メンバーでもある取締役執行役員 田中宏和氏にお話を伺いました。

JTB社内ベンチャー制度から飛び立った新規事業の軌跡

「会社設立は、JTBグループの社内ベンチャー制度がきっかけです。新規企業の開発をミッションとするチームに在籍していた私が立案し、1998年に役員会で承認され、2年のインキュベーション期間を経て2000年に始動しました」。当時、法人向けに研修プログラムを提案したり、メーカーの取引先の招待会開催用に、セミナーを企画したりと、旅行以外の提案も少しずつ増えていたことがアイデアの素になったそうです。お客様から「何か面白いことできないか」と相談され、全米催眠協会の資格を持つサイコセラピストを呼んで、「なぜ催眠が起こるのか」というセミナーを開催したことも。JTBとして旅行業に限らず幅広い提案をプラットフォーム化する発想から、福利厚生のアウトソーシングというアイデアが浮かんだそうです。

当時は、バブル崩壊の影響で、都銀保有の保養所売却が相次いでいました。企業として自前の厚生施設を持つのはタブー視されていった時代とはいえ、では社員の福利厚生は?という課題にJTBグループ一番の強みである契約宿泊施設で応えました。旅館・ホテルを保養所代わりに使うサービスです。保養所以外にスポーツクラブ等も、幅広く仕組みとして提案していきました。働く人々のニーズも多様化し、女性の社会進出も増えて育児という壁、高齢化の進行により介護という壁が浮上し、育児・介護が福利厚生の大きな課題となりました。比例して人事の業務負担も増えるものの、バブル崩壊の余波で人事のリソースは減少、そこに福利厚生のアウトソーシングがぴったりはまったのです。ただし、スタート時の現実は厳しかったとのこと。「若かったので、新規事業は、提案の中身さえ良ければ成功するもの

だと。多くの方々に助けられましたね」という言葉が印象的でした。

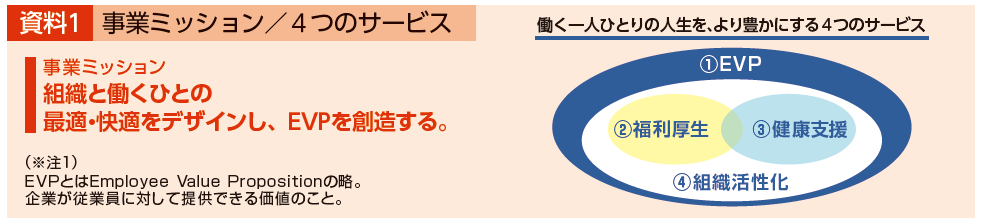

社会の変化の本質に直結する 4本の柱でのサービス展開

設立から間もなく20年を迎えようという2019年8月、会社として大きく動き出します。専門性の高いコンサルティング会社と資本提携及び戦略パートナー提携を結び、福利厚生サービスからEVP(※注1)に関わる事業領域も視野に入れる中で、対象領域を絞りこみ、①EVP ②福利厚生 ③健康支援 ④組織活性化の4本柱でのサービス展開となりました(※資料1参照)。そして迎えた2020年、福利厚生で最も利用されていた旅行が、コロナ禍で壊滅的な事態に。移動制限による影響は甚大で、提供内容の再構築を余儀なくされます。リモートワーカーが増え、出社前提の仕組みで対応できないため、新サービスが登場。従来の総合福利厚生サービスに、リモートワーカー向け食事補助サービスをプラスした、「リモート社食withえらべる倶楽部」です。自宅近くのコンビニやレストランを社食代わりに利用できる、というもの。また、「巣ごもり」生活の中でオンラインセミナーにも注力し、ライザップと組んだ運動不足対策や、不安解消に資産形成セミナー企画も。こうした体験型とは別に、地域応援の産直野菜やご当地グルメのお取り寄せも好評だったそうです。「今できること」を提供し続け、信頼を得る大切さを実感しました。

一方、コロナ禍でコミュニケーションの難しさという課題が浮き彫りに。以前から兆しはあったものの、リモートワークで一気に顕在化した格好です。従業員のコンディションを可視化する仕組みはなく、評価面談を行っても対話不足、一方的な人事施策で階層別研修を勧めるだけ・・・。価値観の多様化が進み「VUCA」(※注2)と言われる予測不可能な時代には、OJTも限界です。1つはリモートワークによる環境の限界、もう1つは過去のやり方の限界です。「予測不可能な時代だから、従業員が自律的に考え動かなければ、変化に対応できないと思ったのがEVP事業着手のきっかけです」と語る田中氏。EVPが目指すのは、自律創造性を高めていくこと。生き生きと仕事をしてもらった結果、会社が持続的に成長する状態です。JTBグループが3~4年前から準備していた中で、自律的に動ける人財育成の仕組みが全くできていない実情に着目し、新たに開発されたのが「flappi(フラッピ)」でした。

多様化の流れの中から生まれた仕組みで自己実現へと導くツールとは?

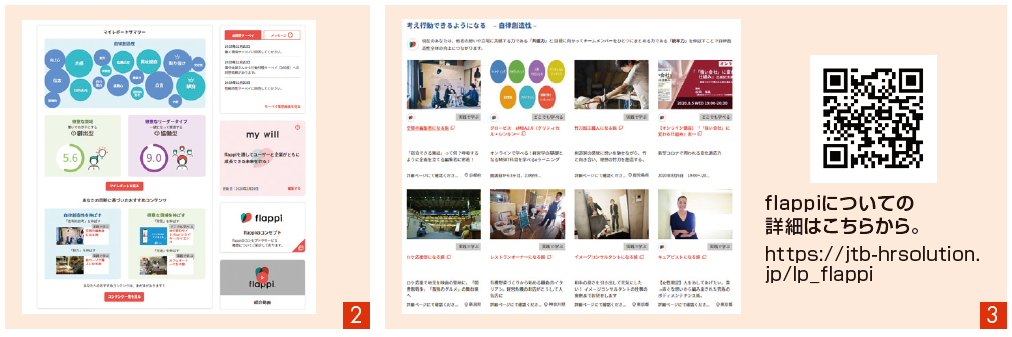

こうして生まれたflappiは、従業員一人ひとりのサーベイ分析機能~コンサルティング機能~施策提供機能といった一連のループとして提供し、個々の多様な価値観に応じた個別支援策と、従業員の多様性、自立性を生かす組織施策を推奨することで人と組織を持続的成長に導くサービスです。サーベイにより、従業員のコンディションを可視化。自己評価に上司や部下からの他己評価も加わり、高い業績・成果につながる行動特性がグラフや表で細かく数値化されます。各社、ストレス調査を実施しながらもフィードバックなしが実情でしょう。flappiは、個人別診断に基づく対応策がウェブ上でリコメンドされ、次のステップにつながるため、1on1の面談時に使うツールとして活用してもらうのも狙いの1つ。上司が結果を見ながら、セミナー受講を勧めたり、対話を通じた気付きから本人が「My will」(自身がやりたいこと)を記入する流れです。最終的に目指すのは自律創造性なので、各々自分が何をしたいか発見するための仕組みとして、記録が残ること、リモートでもできることは大きなメリットでしょう。目下、様々なHRツールがある中で、flappiの差別化ポイントは2つ。1つは、会社のためのデータ化ではなく、あくまで従業員本人が自律性をはぐくむためのデータだという点です。もう1つは、ソリューション提案。具体的な解決策まで示して実行し、上司と対話しながら変化を記録する流れを繰り返すループによって、成長を実感できるということです。

その結果、EVPが向上し、企業が持続的に成長していくのだと考えています。

[2] flappiコンテンツ例1/マイレポートサマリー [3] flappiコンテンツ例2 /自立創造性のためのおすすめコンテンツ

働き方の未来の姿を見据えてこれから欠かせない視点とは?

世の中が変化する中で、企業の人財確保が大きな課題となっています。「JTBグループには、交流創造事業として、旅行、運動会、イベント、セミナー等、人に着目した提案を続けてきた強みがあります。私たちが提供するのは、結果的に企業の成長に結びつくサービスですが、起点はあくまでも働く人なのです」と田中氏。従業員のコンディションを含め、データから導かれた事実を活用し、その方自身が輝くための施策をリコメンドし、課題解決のループを回してこそ。頻繁にDXが引き合いに出される昨今ですが、DXは手段にすぎず、データを何にどう活用するかが肝心です。個人だけでなく、企業、組織として傾向分析する意味も大きく、例えば「理念・ビジョンが浸透してない」と判断されると、解決策の1つに「社歌を作る」という提案も。今まで「点」、つまりサービス単体で提案していたのを、例えば「健康になるプログラム作りませんか?」という「面」にして、この課題に対しこの打ち手を組み合わせる形で解決する、という「デザイン」を施します。「デザイン」は、1,000社あれば1,000通り。いきなりモノを売る発想でなく、お客さんの課題に真摯に向き合うこと。人口構造も含めた社会の変化や働き方の多様化に対し、ビジネスもさらに柔軟な対応力が求められるはずです。今回語っていただいた言葉の数々から、不確実性の時代だからこそ、人、そして企業に寄り添い続けることの価値がいっそう拡大していくのだと実感しました。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■福利厚生にとどまらず、EVP視点で「働く人」と会社とのあり方を考えることの大切さに注目。

■仕組みを通じてキャリアプランを描き、発見できた目標を実現する手段としてflappiがある。

■自立創造性の人財育成サポートとして、課題解決のループをまわす仕組みを提供。

[※注2]VUCAとは、「V(Volatility:変動性)」「U(Uncertainty:不確実性)」「C(Complexity:複雑性)」「A(Ambiguity:曖昧性)」の4つの単語の頭文字をとったもので、「予測不能な状態」を意味する言葉です。

株式会社JTBベネフィットについての詳細は、こちらでご覧いただけます。

https://company.jtb-benefit.co.jp/

※所属及び記事内容は、2020年11月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

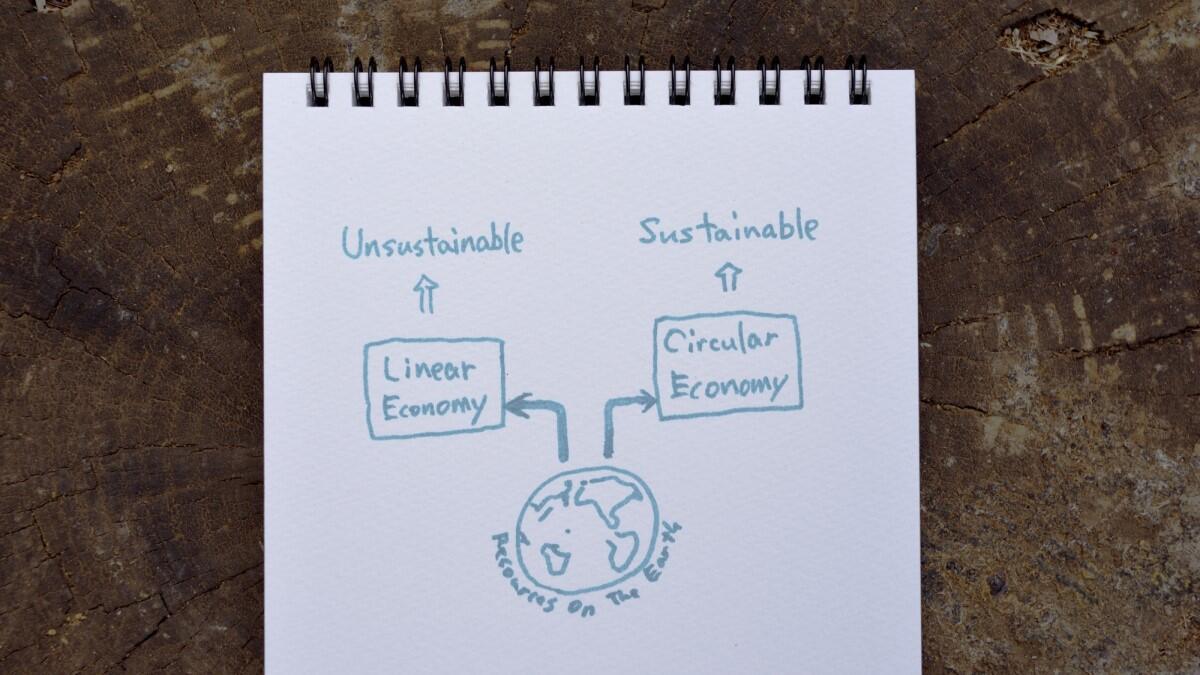

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW