お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

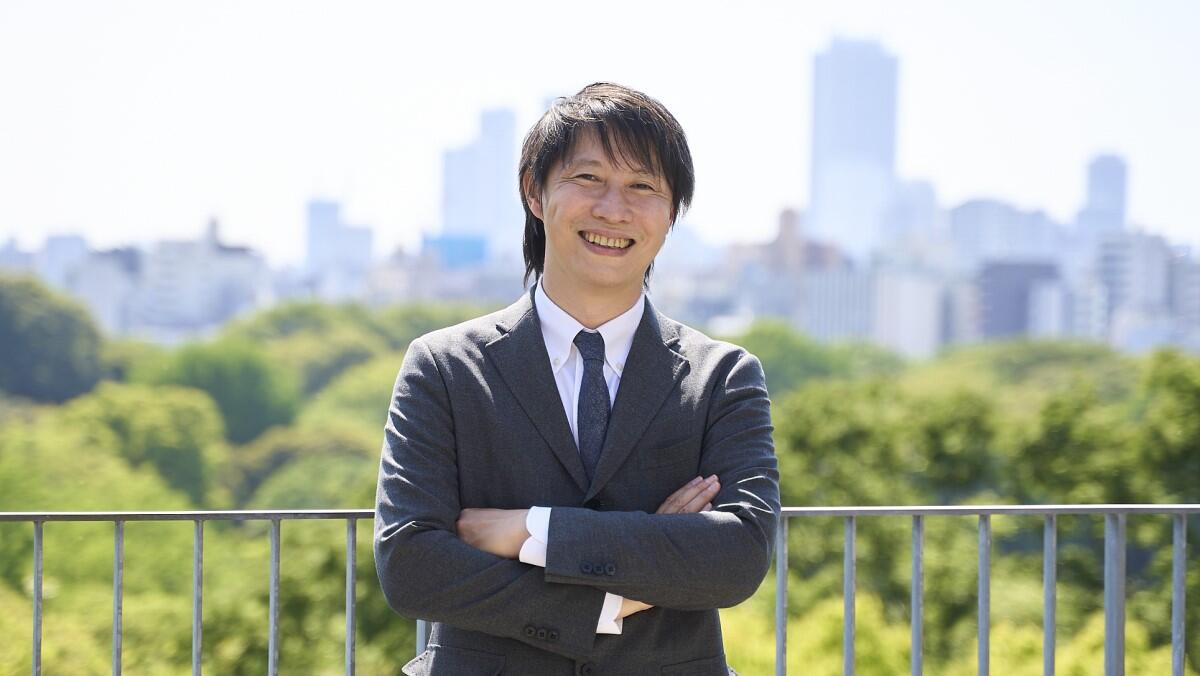

伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

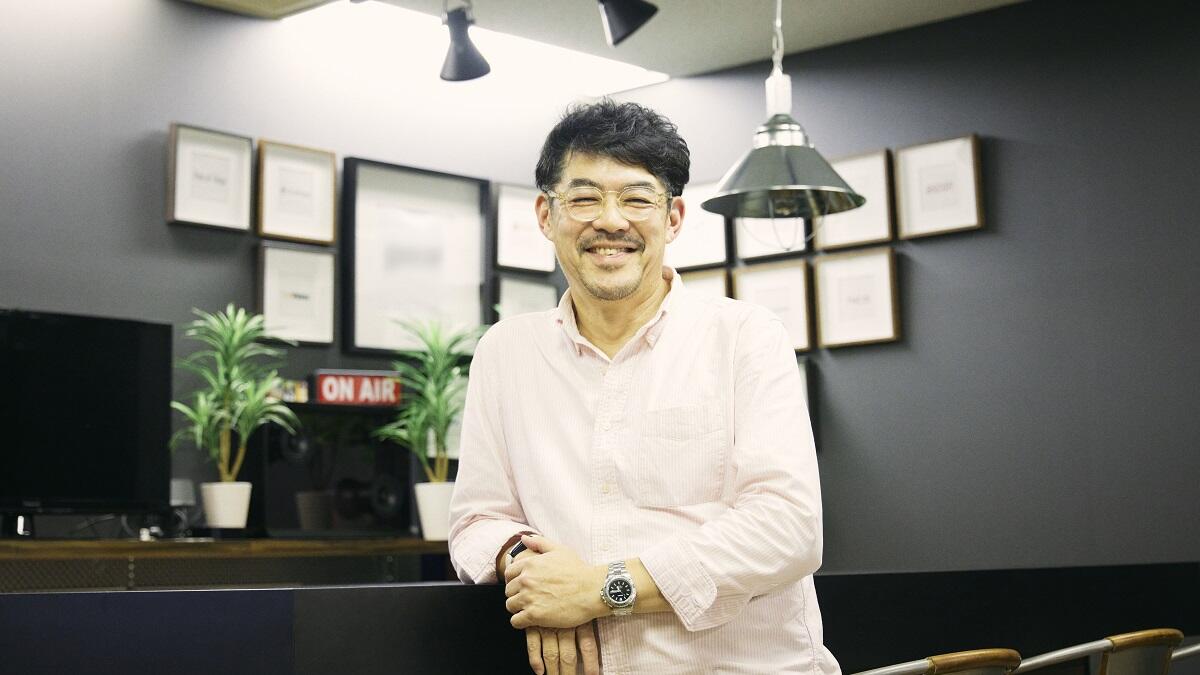

北野天満神社 宮司 佐藤典久氏

一般的に、日本人にとっての神社は、もともと「近所に当たり前にあるもの」という身近な存在です。今でも、お宮参りや七五三のように子どもの成長を祝う行事とは切り離せませんし、結婚式場でもご縁のある方もいらっしゃるでしょう。また近年は、外国からの旅行者の間でも注目を集めており、日本の文化体験の一つとして参拝する方も増えているようです。神社を取り巻く状況は、時代とともに変化してきましたが、神戸・北野坂をのぼり切ったところに佇む北野天満神社は、日々進化し続けています。今回は、その根底にある思い等、宮司の佐藤典久氏にじっくりお話を伺いました。

創建から現在に至る歴史について

治承4年(1180年)、平清盛公が福原に遷都を行った際に、都から見た方角の関係で、いわゆる「鬼門封じ」の守り神として、京都の北野天満宮の御分霊を祀ったのが始まりです。実は、北野天満神社が、このあたりの北野という町名の由来でもあるのです。他にも神戸には、祇園という地名もあって、わずか半年あまりの遷都で京都の影響も少なからず見られます。創建当初は、山肌にお宮が置かれていたそうで、現在の建物は江戸中期のものです。その後は、戦前の水害、戦時中の大空襲、そして1995年の大震災と、さまざまな困難に見舞われながらも、奇跡的に社殿の倒壊を逃れ今に至ります。

私はこの地で生まれ育ち、佐藤家が神職を務めてから5代目ですが、それ以前にはここを神主や地域の方々、時代によってはお寺さんが護ってきた歴史があります。子どもの頃、このあたりは住宅地でしたので、神社は地域の鎮守の神というような存在でした。転機となったのは、1977年の連続ドラマによる洋館ブームと、1981年の神戸ポートピア博覧会です。これらをきっかけに、北野が一気に観光地化しました。普通に住宅として使われていた洋館が、「異人館」として観光資源に変わっていったのです。

新たなアイデア発想の源とは?

一般的に神社といえば、保守的なものだと捉えられがちなのですが、そもそもとてもオープンな存在です。地域柄、この辺りは外国人の方が多く住んでおられますし、神戸は風土としても寛容です。だからこそ、神職、氏子さんが一緒になって、「多くの方に参拝していただくにはどうすれば良いか」と意見を出し合うのも自然の流れでした。お参りのきっかけになる独自の名物づくり、お祭り、御守りについて議論するわけです。その結果、おみくじの裏に英語の解説を入れたのも早くて1990年代、御守りの布地をパステルカラーにしたのも当時は珍しかったのではないかと。

その背景には、こんな考え方があります。「神道は、宗教であって宗教ではない」とも言われます。つまり日本文化・地域文化の継承を担っている側面もあるがゆえに、お参りの際に純粋な心の祈りにふれるアイデアを模索し続けているのです。神社の根幹部分は崩さぬよう守りつつ、多くの方に関心をもっていただくため、先駆者として枠にとらわれないユニークな取り組みを行っています。

中でも特徴的なのは、1981年から続く「北野国際まつり」です。毎回、この地域に暮らす外国人たちと共に、企画実施しています。北野には世界の宗教が共存していて、この狭い範囲に11種類も教会等の施設があるという世界的にも珍しいエリアです。神道は、教理経典もありませんから、先にもふれた通り、正確にはいわゆる宗教とは少し違う位置付けであり、祈りを捧げる場として提供する神社はフルオープンなスペースなのです。つまり、「どなたでも歓迎しますよ!」というスタンスですね。神社は、足を運んでいただいてこそなので、そのきっかけづくりを継続したい!という意志が、あらゆるアイデアを生み出す原動力となっています。最近では、若い世代の方々が、きちんとした作法で丁寧にお参りしてくださいます。先日、スケボーを持って歩いてる男子学生たちが、鳥居の前で一礼してから通り過ぎるのを見かけてうれしくなりました。次世代に期待したいですね。

「切り絵御朱印」を始めたきっかけは?

御朱印に関しては、ブームと呼ばれた時期を経て知名度も上がり、幅広い世代に定着した感があります。その流れの中で私たちがたどり着いた先が、「切り絵御朱印」という選択でした。もちろん御朱印自体は、神様が授けてくださる参拝の証として昔からあるものですが、より幅広く多くの方に向けたお参りする動機として、特別な「切り絵御朱印」を始めた、というわけです。きっかけは、コロナ禍。観光客に限らず、人の動きがピタッと止まってしまった時、何もせず手をこまねいているわけにはいきません。そこで私を含め巫女さんたちと共に「ああでもない、こうでもない」と話し合い、参考になりそうなものをリサーチして議論した結果「これだ!」と。コロナ禍では、通常通りに戻った時を見越して、「今のうちにできることは準備しておこう!」という気持ちで臨みました。SNS戦略を始めたのもこの頃です。これまでも、先駆者としてチャレンジし続けてきたものの、この進化の壁を乗り越えるにはかなり多くの時間と労力を要しました。その甲斐あって、この「切り絵御朱印」はありがたいことに、ご好評いただいています。ホームページでご覧の通り、毎月新しく登場しますので、このために毎月お参りいただいている方もいらっしゃるほどです。

スタッフの野元さんのお話

切り絵御朱印/テーマの具現化

宮司の説明を聞いて、季節感を考慮しながらテーマを具現化します。例えば、メインはご神木の松だと理解すると、その由来や背景の物語をヒントに加えるアイテムを考えながら、創り上げていきます。

独自の魅力として意識していることは?

神戸の北野ならではというか、地域の特性を生かした発信は、間違いなく継続していくべきだと思ってますし、これまでやってきて変えてはいけないところは、守り続けます。いろんな考え方があると思いますが、御朱印の郵送は一切対応していません。お参りしていただいた証、という本来の趣旨を大切にしたいからです。神社に出向いて、「何かとつながっているな」という感覚が必要で、「あの神社にお参りした時の御朱印だ」と思い出すことも含めて意味があるということです。実際に足を運んでいただいて、心のよりどころや様々なご縁につながると良いな、と思っています。

「北野国際まつり」もしかり。これを続けてきたのは、北野天満神社としての理念にかなっているからこそです。オープニングでは、境内に各宗教の関係者がそれぞれの作法で祈るセレモニーを行うのです。世界の様々な宗教が集まるこの北野の地で、心の国際交流を掲げて相互理解を目指すことに意味があると考えています。今や神道は、日本文化の一部として受け止められていて、日本人だけでなく諸外国の方々も関心を寄せてくださっています。特にヨーロッパでは、寛容をもって接する神道的考え方が平和を生む、ということで注目されているようです。

たまたま通りがかった観光客の方々が「ここは何だろう?」と来られるのもうれしいことです。「気になる」から始まって、偶然の出会いからご縁がいただけるのはありがたい話ですから。神戸の街の歴史が、多様な空気感を作り上げているんでしょうね。世界に向けた発信拠点としての神戸、という感覚を意識し続けています。

これからの神社のあり方とは?

ふりかえると、かつては地域のコミュニティセンターのような役割も果たしていました。人々が集い、情報交換をしながら人間関係を作っていく場ですね。今の時代は、地域の住人だけではなく、他の地域の方や外国人を含めここに集う人全てが、コミュニケーションできる場であってほしいと思っています。もちろんそこには祈りの場としての意義をしっかり守りながら、後世に伝えていくべきこととのバランスをとることを忘れてはなりません。たまたま、いわゆる「異人館」が立ち並ぶ観光地にあること、訪れる方も多様化していることも、活かすべき点だと捉えています。日本全国で、神社の護り手がいない、神主もいない、という深刻な課題も多い中、同じ基準で語ることはできませんが、文化の継承という意味でも、神社自らが発信する大切さを実感しています。未来につなげていく発想が、広く波及していくよう、希望をもって受け止めています。

おわりに

神社という、長い歴史を背負った伝統的な場所だからこそ、時代の変化に対応し続けている、というところに深く共感しました。従来の神社の概念の枠から飛び出す勇気を持ち続けることは並大抵のことではないはずです。様々な困難を乗り越え、多くの偶然のめぐり合わせによって、今があるのは、神戸・北野の地で培ったご縁によるものかもしれません。北野天満神社が、神戸発世界へと広がる、新たな情報発信の起点となっていくのを確信しました。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■神社は地域の集いの場、人と人とをつなぐ場として重要な拠点でもある。

■神戸は古くから国際的な土地柄であり、共存の象徴としての価値がある。

■神社としての理想を求め、未来に向かって進化を模索し続ける。

フジプラスは、切り絵御朱印製作の技術的なサポートを行っています。

北野天満神社については、こちらからご覧いただけます。

https://www.kobe-kitano.net/

※所属及び記事内容は、2025年4月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

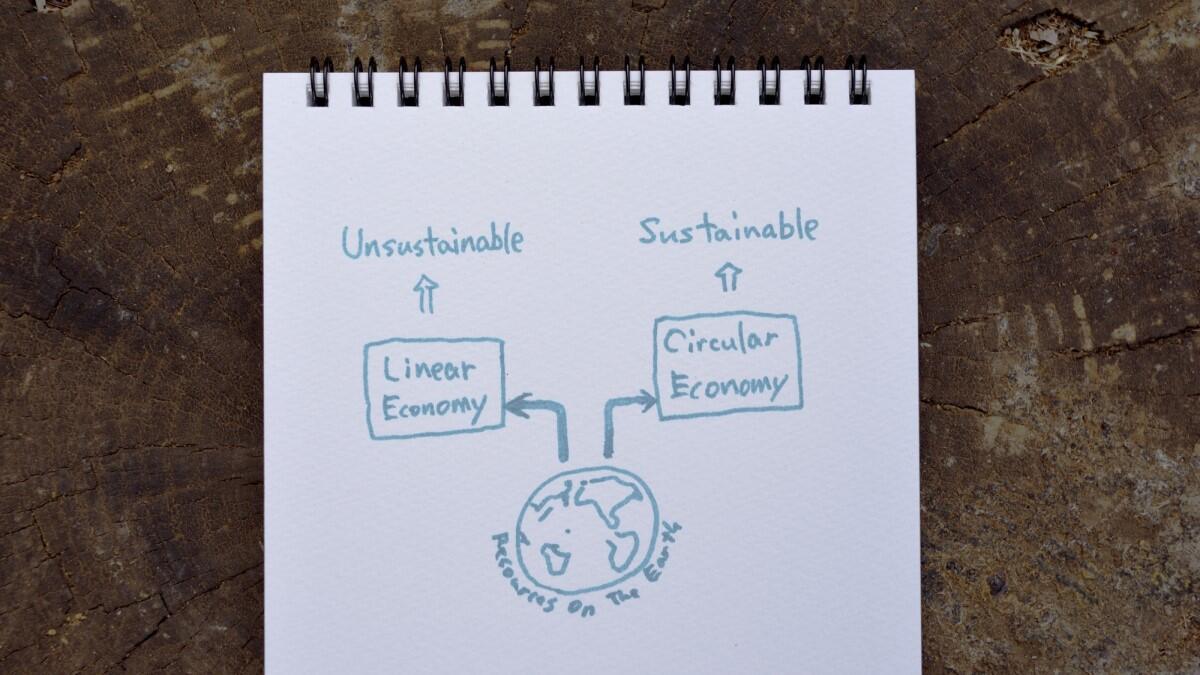

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW