お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

生成AIを活用し、クリエイターとの共創によって生み出された映像作品「オズの魔法使い」。金融機関が映像作品を制作・公開するという革新的なプロジェクトの発端となったのは、これからのSMBCグループの目指すべき姿、ひいては未来への社会づくりの足がかりとなるイノベーションへの強い思いでした。映像制作・公開までの道程と、生成AI活用の未来について、プロジェクトメンバーであるSMBCグループのデジタル戦略部に所属する清水博氏、鳥巣悠太氏の両名に話を聞きました。

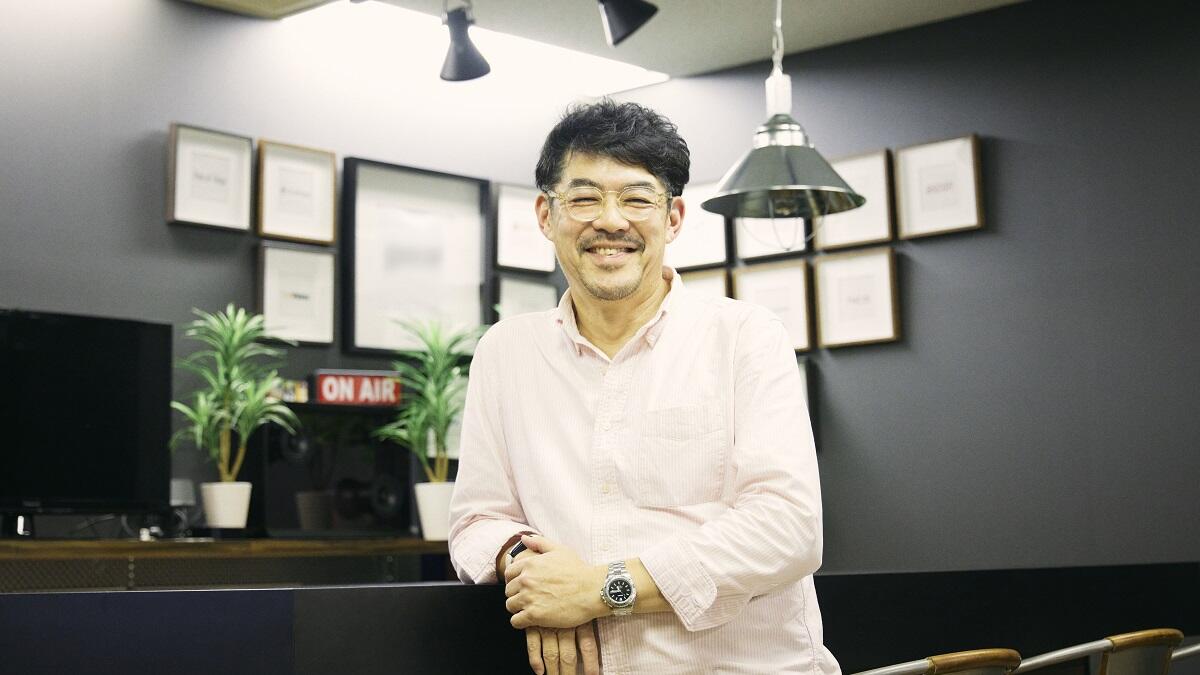

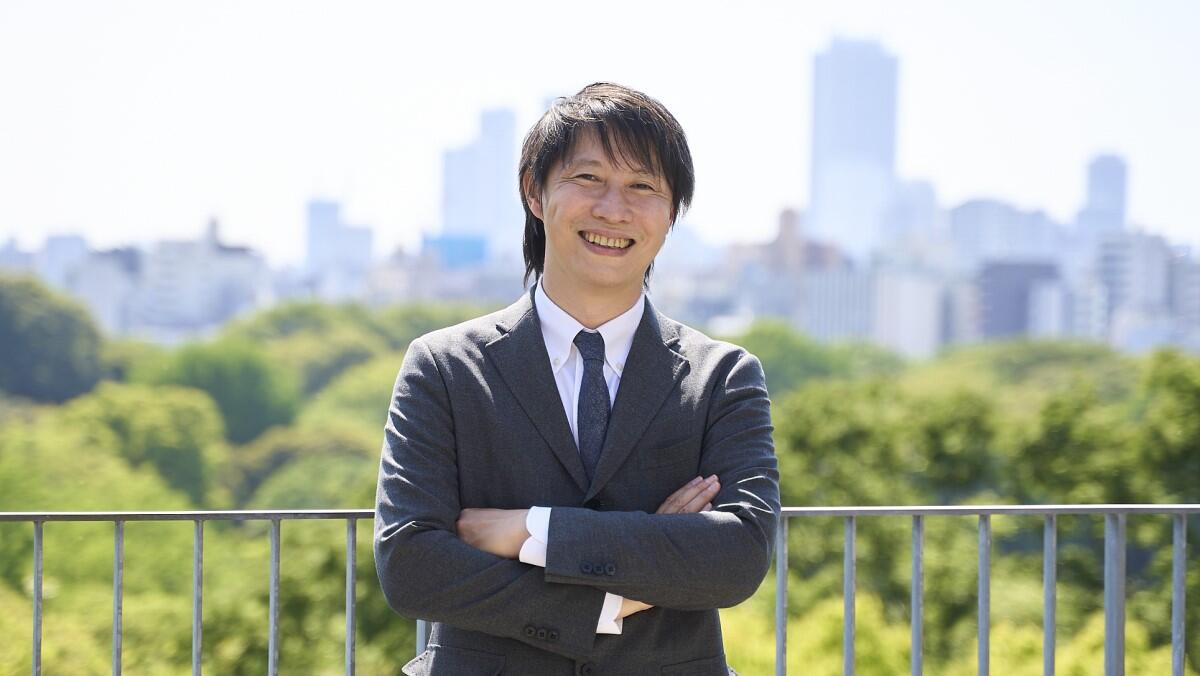

(写真左)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ/株式会社三井住友銀行

デジタル戦略部 上席部長代理

清水 博 氏

組込み系カーナビゲーションやデータ暗号開発のITエンジニアを経て、消費財メーカーで業務用セールス、海外事業のM&A、事業経営、酪農・乳牛・ワインの新規事業立ち上げ後、グループIT戦略の企画立案やモダナイズアーキテクチャ戦略をリード。現在は三井住友銀行にて、デジタルIDを中心とした新規事業開発やオープンイノベーション施設の運営に従事。

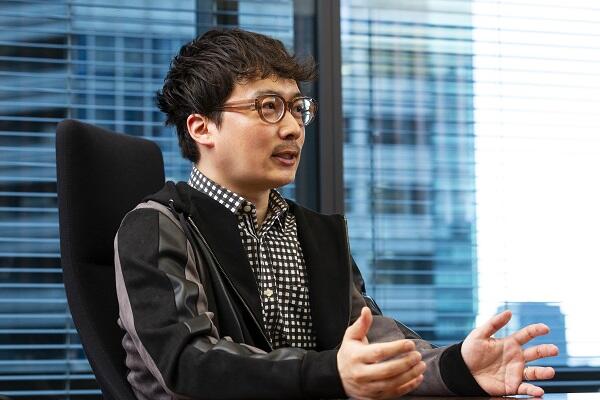

(写真右)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ/株式会社三井住友銀行

デジタル戦略部 上席部長代理

鳥巣 悠太 氏

2024年株式会社三井住友銀行入行。生成AIをはじめとしたデータプラットフォーム領域を中心に、マーケットインテリジェンス(市場戦略情報)の調査や、ビジネスエコシステムの構築を推進。入行以前は、外資系コンサルティングファームや外資系シンクタンクにて、ITアナリストとして十数年間活動。講演・執筆の実績多数。

「金融」の枠組みを超えるということ

――なぜSMBCが生成AIを使って映像作品を手掛けたのでしょう。

清水 一言でいえば、「未知のものに挑戦していく私たちの姿勢」を示したかったからです。旧来の金融機関のイメージからの脱却を、テクノロジーで制作する映像を通して伝えたいと思いました。

――背景にどんな問題意識があったのですか。

清水 「SMBC」と聞いて一般に想起されるのは、銀行やクレジットカード会社などであって、テクノロジー企業ではないですよね。ですが実のところ、私たちが提供するサービスはすでにさまざまな最先端テクノロジーに支えられています。そこで、私たちがデジタルを活用して何をしているのか、今後どんな挑戦をしたいのかを、わかりやすい形で発信していく必要があると考えたのです。

――清水さん、鳥巣さんともデジタル戦略部の所属ですね。生成AIとの共創がご自身のミッションと重なるのでしょうか。

清水 そうですね。デジタル戦略部には、従来の銀行業務の枠組みを超える新事業の創出が求められています。その中で、まず今注力しているのがコンシューマー向けの領域です。私が担当しているiDaaSと呼ばれるSMBCが提供するID管理・認証サービスもそのひとつで、金融機関だけでなく、マイナ ンバーなどにも関連する公共性のある取り組みです。本人確認に関するデジタル証明書をスピーディにやりとりでき、銀行の枠にとどまらず、新しい社会インフラに広がっていくものです。

鳥巣 私はもともとITアナリスト出身ということもあり、市場戦略調査、英語でいうとマーケットインテリジェンス、それとエコシステムの拡大という2つのミッションをもっています。例えば、生成AIに関して、新規事業に関わる分野は当然ながら、営業力アップ、人事、労務、そして経営につながるような生成AI活用方法などについて市場調査を行うような形で、知的資産を高める活動をしています。また、エコシステムという観点では、今われわれが推進しているオープンイノベーションを通じて外部も含めた各所との協業を推進しています。今回の映像制作における「生成AIと人との共創」というテーマは、生成AIの可能性を示唆するものとして興味深く取り組ませてもらいました。

――映像作品を完成させて公開するというゴールは最初から明確にあったのですか。

清水 はい、そうです。私たちの進むべき道や意志を、時代のトレンドとなる技術を用いて表現しようと考えた末、生成AIと人による映像作品という手段に落ち着きました。そうはいっても私たちはビジネスを創る立場であり、クリエイターではないので、どこまでクリエイティブな取り組みができ るのかというのは大きなチャレンジでした。金融事業を超えてテクノロジーを使いこなす企業であることを広めていくために、映像制作の従来の手法をなぞるのではなく、新しいテクノロジーをいかに使いこなすかというプライドをもって、映像を生成することを重視しようと。まず、そういった制作の目的を明確化するところから始めました。

生成AIが得意なこと、人でなければできないこと

――生成AIに任せる部分と人が介在する部分の境界線は、どのようにして決めたのですか。

鳥巣 生成AIはいわば「土管」のようなものです。入り口にいろんなプロンプト(指示)を入れて、生成されたものを出口から取り出す。簡単に言えばそんなイメージです。土管の中で起こる工程は人が介在しなくてもいいので、楽ができる半面、コントロールが利かない難しさがありました。

――データのインプットやプロンプトを入れるのは当然、人が行うわけですね。

鳥巣 そうですね。そのため、土管にプロンプトを入れる前に、SMBCとしてデジタル社会にどう向き合いたいのかをプロジェクトメンバー間で共有し、理解を深めてから取り組むことがとても重要でした。そこに時間をかけ、じっくり詰めてから制作に取りかかったと記憶しています。

――「オズの魔法使い」というモチーフはどのようにして出てきたのですか。

鳥巣 協力を仰いだ映像クリエイターの江夏由洋さん(マリモレコーズ)のアイデアです。なじみのある話で受け入れやすいし、原作はパブリックドメインとなっています(注1)。見る人が共感できる上に多方面に配慮されたモチーフだったので、私たちもすぐに賛成しました。やはり生成AIではなく、知見や経験が豊富な「人」だからこそ、ひらめいたアイデアではないかと今でも思います。

清水 江夏さんによれば、私たちとの話し合いを通じて知ったデジタル戦略部の多様なメンバーが、「オズの魔法使い」の登場キャラクターに置き換えられると思ったそうなんです。私たちから江夏さんにインプットした情報が、彼の頭の中で優れたアイデアに翻訳されたのですね。

注1) 『オズの魔法使い』(1900年 L.F.ボーム著)はパブリックドメイン作品です。

――人によるインプットが熟成された時点で「ひらめき」を創発したということですね。まさにクリエイティブですね。生成AIと人の境界、現時点での役割分担がよく表れているエピソードです。

鳥巣 映像の持っている世界観、見る人がどう受け止めるかといったディテールも、江夏さんが細かく調整して完成させたものです。

――世界観はプロンプトだけでは創れないということですね。

鳥巣 そうですね。少なくとも現時点では人がコントロールするしかない。

清水 生成AIを使うにしても、「人が関与する」ことに、やはり重要な意味があると実際にやってみて思います。土管から出てきたものに対して人が仕上げをするから、そこでぐっとクオリティが上がる。視聴いただけるとわかると思いますが、音楽の質もかなり高い。逆に、元となる素材や表現の種類をたくさん出すのは、生成AIにサポートしてもらえばいいのです。

生成AI活用の課題とは

――プロジェクトの途上で当初の想定と違って戸惑ったり、苦労した点はありますか。

鳥巣 完成した映像を「公開」に持っていくのに非常に苦労しました。当初から映像はWebサイト上で公開し、一般の方々も見られるようにしようと考えていたのですが、行内に説明していく中で、金融機関にとって「信用」は何より大切であり、前例のない取り組みだったとしても、それによってこれまで培った「信用」を損なうことがあってはならないという、金融機関としての原点に改めて気づかされました。例えば、生成された映像が著作権を侵害しているリスクはないか、公開映像を見た人がネガティブな評価を下すリスクはないか。それについてさまざまな部門から細かな確認が入りました。例えば、映像にはブリキやライオンなどが登場しますが、それらが著作権を侵害していないか見極めるため登場シーンを一コマずつチェックするなど、事前に予想していなかった作業が大量に発生しました。そこで、チェックのための仕組みやプロンプトの保存など、新たなルール作りにもトライしました。

――法とルールを守り、信用を損なわないようにするために大変な苦労があったようですが、想定外の事態に直面して挫折しそうになったり、公開を諦めようとは思いませんでしたか。

鳥巣 困難は多かったのですが、各メンバーの強い信念とチームワークが、それを乗り越える力になりました。

SMBC発の生成AI活用技術を社会に広げたい

――プロジェクトの成果は今後、ビジネスや社会にどのように波及するとお考えですか。

鳥巣 プロジェクトを成し遂げたこと自体が、行内の生成AI活用を一段と推し進めることになったと捉えています。SMBCにはすでに行内の専用環境上で構築した「SMBC GAI」という全従業員が使える生成AIツールがあり、AIの業務活用が進みつつありますが、今回のプロジェクトにより、クリエイティブな場面でも生成AIを利用していく潮流を創っていくことができたと思います。ゆくゆくは行内だけでなく、さまざまな業種で有効な生成AI活用法を提案したり、さらには少子高齢化対策や日本の再成長といった社会課題を、生成AIを活用して解決していく、そこでSMBCが中心的な役割を担うことを目指したいですね。

清水 プロジェクトを通じてSMBCが未知なる技術に積極的にチャレンジし、世の中に届けていこうとする姿勢を見せることができたと思います。映像を創って終わりではなく、今後も生成AIに限らない新しい技術に触れ、SMBCがテック企業に生まれ変わっていくというメッセージを、実を伴いながら継続的に発信していきたいですね。

(編集部)

本インタビューはこちらでもご紹介されています。

https://www.smfg.co.jp/dx_link/article/0176.html

※所属及び記事内容は、2025年7月当時のものです。

あなたにオススメのコンテンツ

イノベーション

イノベーション現場から生まれるアイデアを大切に 人に寄り添い課題と向き合う! 車いすを通じて社会を見つめ創る未来

2026年1月28日 NEW イノベーション

イノベーションクリエイティブに挑むSMBCの挑戦!その裏側に迫る ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来(後篇)

2025年10月 1日 NEW イノベーション

イノベーション金融を超える!クリエイティブに挑むSMBCの挑戦とは? ~生成AIと人との共創プロジェクトがもたらす未来

2025年7月 4日 NEW イノベーション

イノベーション伝統を尊重しながら継続的「進化」を目指す! 多様な文化が共存する街・神戸から イノベーティブな視点で新たな価値を創造

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション超高速意思決定が成長をけん引する リベラルアーツから学ぶ日本企業に必要なこと

2025年4月 1日 NEW イノベーション

イノベーション価値の連鎖から生まれたパーソナライズパッケージ 『オリジナルコアラのマーチ』に迫る

2025年1月10日 NEW イノベーション

イノベーション競うのではなく共創こそが正しい道 社会課題と向き合い続け 「ありがとう」で満ち溢れた社会を目指す

2024年10月10日 NEW イノベーション

イノベーション気負わない行動力とは?オポチュニティクリエイターが架ける人と人をつなぐ橋

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーションリユース再定義のススメ リサイクルだけに迷わされるな! 持続可能性に向けて今企業がやるべきこと

2024年7月10日 NEW イノベーション

イノベーション「今」に対応し提案し続けるエキスパート ハイブリッド施策でお客様に寄り添い 給食事業で社会課題を解決する!

2024年4月 8日 NEW イノベーション

イノベーション地域密着にこだわり続ける意味 「しごとぎや」としての信頼を糧に 「人」とのつながりから広がる未来

2023年10月 4日 NEW イノベーション

イノベーション「イノベーション」だけではない新規事業開発 STP分析によるセグメンテーションから導き出す 既存市場における事業開発手法とは

2023年8月25日 NEW イノベーション

イノベーション脱炭素で「気候変動」に対応する 可視化とパートナーシップによって実現できる CO2排出量削減に向けての取り組み

2023年7月28日 NEW イノベーション

イノベーション商業広告からアートへの転身 消えゆくネオンに新しい光を灯す! Z世代+SNSで起こす現代のムーブメント

2023年7月 7日 NEW イノベーション

イノベーション大切なのは現場の「今」を伝えること 「ものづくり新聞」でワクワクを発信!中小ものづくり企業の未来を変える

2023年3月16日 NEW イノベーション

イノベーションChatGPTは単なるチャットボットAIではない? 複雑な内容も理解できる形に変換できる進化したAI技術から未来を考える

2023年2月14日 NEW イノベーション

イノベーションテクノロジーが生み出した新たな経済圏 企業が知っておくべきクリエイターエコノミーとは

2022年10月12日 NEW イノベーション

イノベーション遺伝子を切り口に「予防」意識改革 ゲノム解析というソリューション提供で日本の健康課題を解決に導く!

2022年9月 7日 NEW イノベーション

イノベーション自らの強みを知り未来につなぐということ 貴重なアスリート経験を活かすことで「セカンドキャリア」もいっそう輝く!

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション新規事業開発のフレームワーク 無駄をなくし短期間で新規事業開発を成功に導くためのリーンスタートアップとは

2022年7月 6日 NEW イノベーション

イノベーション企業や製品が互いに連携・補完し合う パートナーシップで圧倒的な強さを作り出す ビジネスエコシステムでできること

2022年6月 8日 NEW イノベーション

イノベーションサステナビリティ経営の基礎 企業が進めるべき社会的責任としてのESG経営とは?

2022年5月18日 NEW イノベーション

イノベーションQR・ARとは違う使い方次第でさらに広がる スマホを「かざすだけ」で通信ができるNFC普及のカギとは?

2022年2月 2日 NEW イノベーション

イノベーション自ら発信するフジプラスとして 『Idea4U』10年の歩みを振り返り 未来を見つめ今伝えたいこと

2022年1月 5日 NEW イノベーション

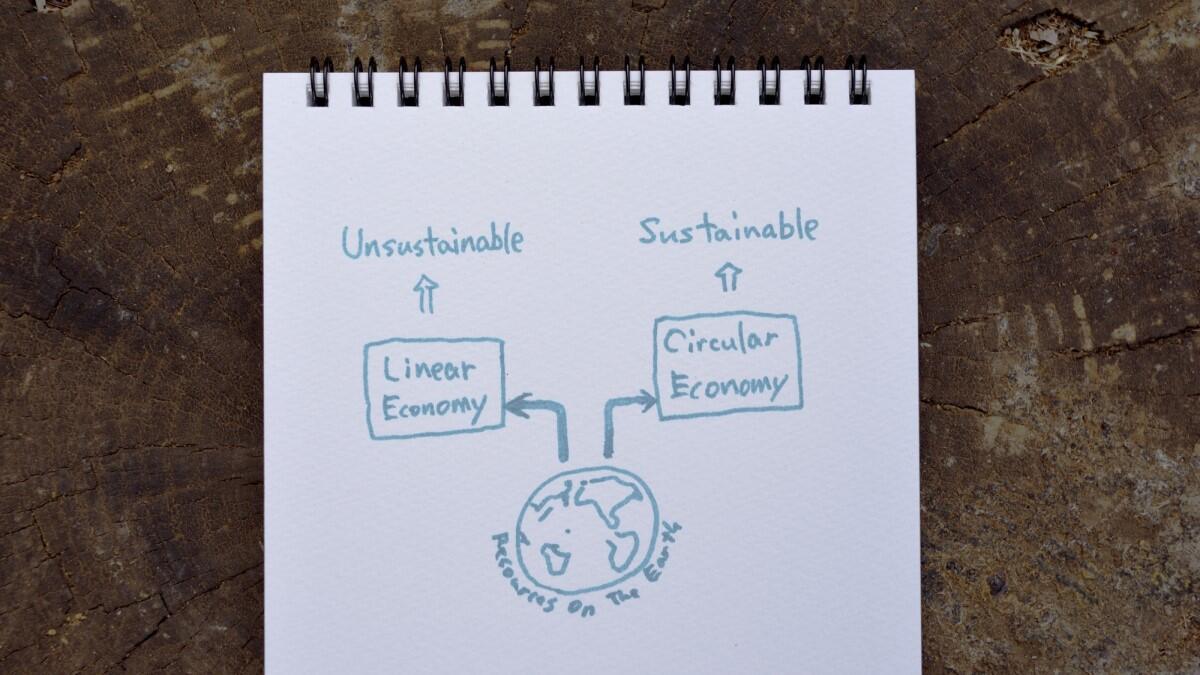

イノベーション「作って捨てる」から「使い続ける」へ 資源を循環させるこれからのビジネスモデル「サーキュラーエコノミー」とは?

2021年12月15日 NEW イノベーション

イノベーションテレビ局アナウンサーという視点から 「表現のプロ」から見た大切なこと 今日から実践できる「伝える力」の磨き方

2021年7月21日 NEW イノベーション

イノベーション進むコネクテッドワールド システムや「紙」の価値を変える新たな価値創造のためのAPI連携の本質とは

2021年6月23日 NEW イノベーション

イノベーションだれでも電子書籍・紙の本が作れる「仕組み」の提供 新たな価値を創造しながら進化し続ける!「出版」の既成概念を超えたWebサービス

2021年5月26日 NEW イノベーション

イノベーション紙の「価値」を再定義する 課題解決や感動体験を生み出せるデジタル印刷を活用する「紙」利用の変革とは

2021年2月 3日 NEW イノベーション

イノベーション失敗を糧に「セカンドチャンス」でも勝負し続ける! 人のぬくもりを感じるデジタル活用の原動力は 「反骨精神」をまとった飽くなき挑戦者の熱い想い

2021年1月27日 NEW