お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

マーケティングを企業価値に連動させるには? ~ストック型とフロー型のマーケティングの違いを説く

マーケティング投資は増やしているのに、企業価値が上がらない。そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。問題の本質は、売上を追うフロー型マーケティングと、企業の資産を築くストック型マーケティングの違いを理解していないことにあります。フロー型が四半期、年度ごとの売上と営業利益を支える一方、ストック型は顧客との関係性やブランド力といった「見えない資産」を構築し、長期的な企業価値向上に貢献します。本稿では、なぜ今ストック型マーケティングが必要なのか、どうすれば実践できるのかを、具体例を交えながら解き明かします。知財・人財・ブランドという3つの非財務資産の中で、マーケティングが果たすべき本質的な役割とは何か。これからの経営に必要な今後のマーケティングの姿を提示していきたいと思います。

売上は上がっても、なぜ企業価値は上がらないのか?

近年、多くの企業がマーケティング施策に注力し、売上の拡大を図っています。デジタル広告の普及により、効果の可視化が進むと同時にマーケティング予算は年々増加傾向にありますが、必ずしもその成果が企業価値の向上にはつながっていないのが現実です。

その背景にあるのは、企業価値を構成する要素の変化です。1970年代は、工場や設備といった「有形資産」が企業価値の約8割を占めていました。ところが状況は逆転し、今や米国の主要企業では知的財産、人的資本、ブランドといった「無形資産」が企業価値の9割を占め(※1)、日本もその比重は上昇しています。つまり、バランスシートには現れない無形資産が企業の競争力の源泉となっているのです。

一方で、これら無形資産を育てる投資──たとえば知財を生む研究開発費や、ブランド構築を目的とした広告宣伝費など──は、本来長期的な資産となるべきものです。しかし、損益計算書(P/L)上では販売管理費として扱われ、短期的な成果を求められがちです。結果として、企業は目先の売上や短期指標に追われ、中長期で価値を生むはずのマーケティング活動が、フロー型の施策に偏ってしまう傾向があります。

多くの企業は、依然として「マーケティング=短期的な売上づくり」と考えがちです。もちろんそれも重要ですが、同時にブランドや多様なステークホルダーとの関係性といった「ストック」(価値の蓄積)を築く視点が安定的な成長には欠かせません。

(※1)出典:Ocean Tomo "Intangible Asset Market Value Study"

https://oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/

フロー型マーケティングがもたらす成長の限界

短期的な売上や利益を追い求め、広告やキャンペーンに依存する企業は少なくありません。確かに、割引や特典は一時的な売上向上をもたらしますが、その効果は長くは続きません。特典目当ての「チェリーピッカー」ばかりを集めてしまい、ブランド価値や顧客基盤の構築には結びつかず、LTV(生涯獲得価値)も伸び悩んでしまいます。こうした施策の過剰実行は即効性がある一方で、やがて効果が薄れ、やめられなくなる中毒のような状態に陥るリスクもはらんでいます。

日本の企業は人口減少といった共通の課題に直面しています。市場が成熟・縮小するなかで、CAC(顧客獲得コスト)は年々上昇。この傾向は、特に成長過程にあるD2CブランドやSaaSの領域で顕著です。かつては成長エンジンだった広告も、今では売上維持のために継続して投下せざるを得ない固定的な支出となり、収益を圧迫しつつあります。

また、商品やサービスの独自性が明確でなければ、価格訴求に頼らざるを得なくなります。価格自体を武器に成長する企業が存在することも事実ですが、それは圧倒的なコスト競争力を持つごく一部の企業のみ。戦略構築力を欠いたまま短期的な売上を価格や広告で追求しても、持続的な成長は望めません。

つまり、フロー型マーケティングに偏りすぎると、顧客との関係性やブランド資産が築けず、企業の競争力がすり減っていく。これこそが、多くの企業が直面している大きな課題です。

企業の資産を構築するストック型マーケティング

一時的な成果を生むフロー型に対し、顧客や社会との関係を積み重ね、長期的に競争力を育むのがストック型マーケティングです。その土台となるのが、ブランド資産の構築です。

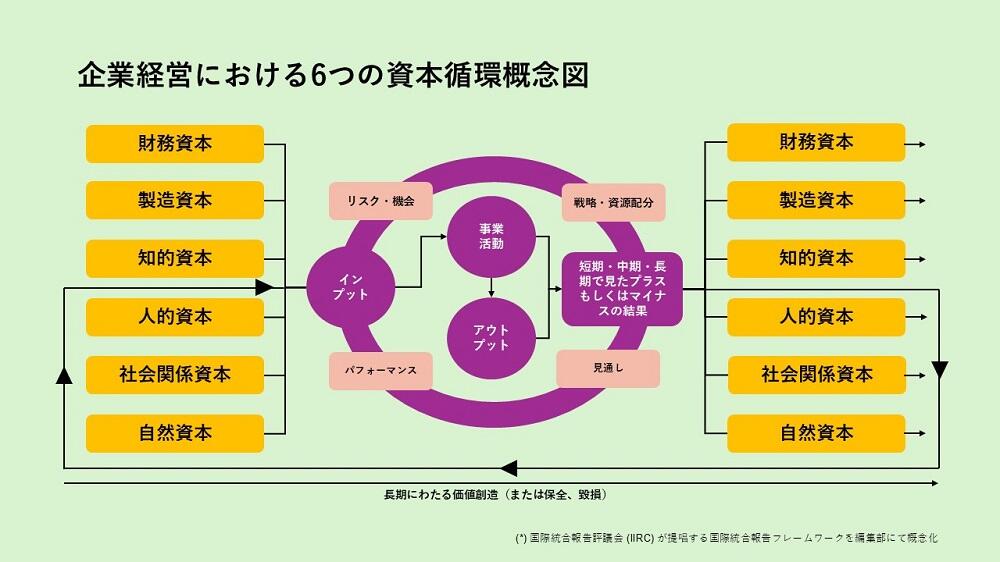

ブランドは、経営企画が発行する統合レポートなどで引用される6つの資本のうち、「社会関係資本」を形成するひとつとも言えます。社会関係資本とは、企業活動を行ううえで必要な、ステークホルダーとの信頼や関係性の蓄積を意味します。つまり、ブランドはこうした関係性を強化し、それ自体が企業にとっての資本(ストック)として機能するのです。

では、この社会関係資本をいかにして築き上げるのか。その鍵を握るのが、ブランドがもつストーリーです。企業の理念、製品やサービスが生まれた背景、届けたい価値、そして未来へのビジョンなどを一貫したストーリーとして紡ぎ出し、ステークホルダーに発信すること。ストーリーの共有が、ストック型マーケティングの核となります。

重要なステークホルダーは、SPICEと呼ばれる5つの関係者です。社会(Society)、パートナー(Partner)、投資家(Investor)、従業員(Employee)、顧客(Customer)との良好な関係を重ねることが企業価値形成の源泉となるのです。

たとえば、無印良品は「感じ良いくらしと社会」という理念のもと、店舗を地域のコミュニティセンターとして位置づけています。生産者と消費者をつなぐ青果売場の展開や、団地コミュニティの再生、廃校を活用したコワーキングスペースの開設など、多くの取り組みを通して、ストーリーを共創し、顧客や地域社会と深い関係性を築いています。

一方、Salesforceが展開する「Trailblazer」は、参加者が互いに助け合い、学び合いながらブランドを共に育てるコミュニティです。実装や運用で困ったとき、ユーザー同士が自発的に知見を共有し、問題を解決する文化が根付いており、製品の活用度や成功体験につながっています。結果として顧客のLTVも向上。Trailblazerの存在が、Salesforceブランドの生きた資産となり、まさにストック型マーケティングの一部を担う理想的な姿と言えます。

ブランド資産は、単にCMやマス広告を打てば築けるというものではありません。関係性を築き、ストーリーを創り、語り、共感を積み上げるプロセスの積み重ねこそが、社会関係資本としてのブランドの価値を形成していくのです。

ブランドという非財務資産の威力

社会関係資本とは少し見方を変え無形資産の話に戻すと、企業価値を構成する主な無形資産は、知的財産・人的資本・ブランドです。マーケティングはどの分野にも影響を与えることができますが、その中でも最も直接的に関与できるのがブランド資産の構築です。ブランド資産がもたらす効果の1つはCAC(Customer Acquisition Cost, 顧客獲得コスト)の低減とLTVの向上。強いブランドは、過剰な広告や割引に頼らずとも自然と選ばれるため、CACを抑えられる上に解約されにくくなります。

2つ目の効果は価格プレミアムの実現。ブランドが確立されれば、価格ではなく価値で選ばれ、市場で価格付けをリードすることさえ可能になります。これにより、価格競争に巻き込まれることなく、持続可能なビジネスモデルを維持できます。

3つ目は優秀な人材の獲得。ブランド力のある企業には、その理念に共感する人が集まります。一方、ブランド力のない企業は、条件面で引き寄せるしかなく、金銭的な動機で入社した人は、より良い条件があればすぐに転職してしまいます。ブランドは、社員にとっての信頼と誇りでもあるのです。

こうしたブランド資産の好例が、世界的にも評価の高いユニクロです。同社は、「LifeWear」という哲学を軸に、フロー型の店頭チラシを継続する一方で、ビジュアル戦略では、ライフスタイルやブランドの世界観を前面に出した「カッコいい」ブランド広告を展開、価格訴求はあまり行いません。親会社である株式会社ファーストリテイリングは、2024年にブランド価値成長率23%(※2)を達成し、時価総額10兆円超という圧倒的な地位を築き上げました。

ブランドは一朝一夕では築けません。だからこそ、着実に積み上げたブランド資産の力は、多方面にわたり企業に価値をもたらします。売上をつくる活動はきちんと展開しながら、企業価値の源となるブランドを育てるという視点こそ、今求められているのです。

(※2)出典:株式会社インターブランドジャパン 『Best Japan Brands 2024』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000000092.html

明日から始める実践ステップ

まず、現在のマーケティング活動を棚卸しし、フロー型とストック型に分類して比率を見直しましょう。そして、売上や利益に加え、LTV/CAC比率(ユニットエコノミクス)を指標として導入します。たとえば、解約率20%なら顧客の平均継続期間は5年。LTV/CAC比率3:1以上を目標にするなど、長期的な収益性を評価できるようになります。

また、ブランド理念を言語化し、ストック型のコミュニケーションを意識的に増やすことです。何を大切にし、どんな価値を社会に提供したいのかを可視化し、ストーリーを創ります。これを製品ブランド、そして企業ブランドごとに実践していきます。それらを効果的に組み合わせ、記事やイベント、コミュニティを通じて発信することでファンが生まれます。小さなファングループとの対話から始めましょう。

さらに、経営会議でブランド関連の非財務指標を定期報告する仕組みを導入します。現売上への貢献度のみならず、次回購入意向度を中心に、顧客エンゲージメント、コミュニティ参加率などの指標を管理、また全ステークホルダーからの指示指数などを報告することで、組織全体にストック型マーケティングの重要性が浸透し、実践が加速します。

数字には表れないながらも、確かに存在する価値があります。顧客の信頼、共感、そしてブランドに込めたストーリーと心理的なつながり。そうした見えない資産を時間をかけて育くむことこそが、ストック型マーケティングの本質です。企業価値に結びつけることは容易ではありませんが、一歩ずつ積み重ねれば、必ず成果は現れます。

あなたにオススメのコンテンツ

マーケティング

マーケティングマーケティングを企業価値に連動させるには? ~ストック型とフロー型のマーケティングの違いを説く

2025年10月 1日 NEW マーケティング

マーケティングエンターテインメントがB2B企業を変革する ~訪れたB2B企業クリエイティブ新時代

2025年7月 4日 NEW マーケティング

マーケティング世代を中心に設計するマーケティングの終焉 多様性が普通の現代でどうターゲティングするか

2025年4月 1日 NEW マーケティング

マーケティング間違いだらけの顧客理解 感情と行動と組織を紐解く顧客解像度と これからのビジネス成功の条件

2025年1月10日 NEW マーケティング

マーケティングマーケティングの成功者は動画活用のプロであるべき理由 動画がもつマーケティング発展の大きな可能性

2024年7月10日 NEW マーケティング

マーケティングカタログを「再定義」する デジタルと共存し有効活用するためのカタログ制作の合理化と効果測定

2024年5月14日 NEW マーケティング

マーケティング「お試し」で購入のハードルをぐっと下げる!ツーステップマーケティングの事例3選

2024年2月13日 NEW マーケティング

マーケティング顧客から愛あるアンバサダーへ! 企業と顧客を繋ぐコミュニティ時代のファンマーケティング

2024年1月10日 NEW マーケティング

マーケティング「使いやすさ」を考え「体験」を設計する UI/UXの重要性から見る これからのモノとコトの関係性について

2023年12月21日 NEW マーケティング

マーケティング「香り」が人の心を掴む!五感に訴えかけるプロモーション事例3選

2023年9月12日 NEW マーケティング

マーケティング新たな広告媒体として人気急上昇中 世界の「ドローン」活用事例4選

2023年7月 6日 NEW マーケティング

マーケティング人手不足の打開策!利用客にもメリットありの「無人販売」事例3選

2023年6月13日 NEW マーケティング

マーケティングアートも映画も"見る"から"没入"へ! 話題の「イマーシブ(没入型)」イベント最新事例

2023年5月15日 NEW マーケティング

マーケティングリピート客続出!思い切ったコンセプトで繁盛した飲食店の成功事例

2023年4月26日 NEW マーケティング

マーケティングできることから始めよう!循環型社会のための「5R」取り組み事例

2023年4月18日 NEW マーケティング

マーケティング「キャンプブーム」まだまだ継続中!ライト層も上級者も楽しめるサービス事例3選

2023年4月 6日 NEW マーケティング

マーケティング愛される秘訣は独自サービス 「スーパー」の売上アップ成功事例

2023年3月 8日 NEW マーケティング

マーケティング今年の「エイプリルフール」はどうする?企業のおもしろプロモーション9選

2023年2月16日 NEW マーケティング

マーケティング「体験」を売る 変わり種なホテルの集客アイデア5選

2023年2月 8日 NEW マーケティング

マーケティング世界の企業で活躍中 AIが変えるマーケティング

2023年1月11日 NEW マーケティング

マーケティングQRコードを正しく理解して活用する かざす人の気持ちになって考えるQRコードのマーケティング活用

2022年12月 7日 NEW マーケティング

マーケティングSNSで話題沸騰!ついつい目が行く企業の面白い広告4選

2022年12月 7日 NEW マーケティング

マーケティングユーザーと企業が繋がって作り上げるコミュニティ 企業が成長するための原動力となるコミュニティマーケティングについて

2022年12月 2日 NEW マーケティング

マーケティングZ世代もシニアも「自然体」で 令和の"写真"事情3選

2022年11月 2日 NEW マーケティング

マーケティングユーザーの声を活かした企画・開発 モノづくり発想を活かしてオリジナル商品で「働く車」をサポート

2022年10月12日 NEW マーケティング

マーケティング"ワクワク感"と"お得感"で楽しく演出 テイクアウト戦略の成功事例5選

2022年10月12日 NEW マーケティング

マーケティング企業にも顧客にもメリットを 顧客のデータを収集・活用した事例3選

2022年9月 7日 NEW マーケティング

マーケティング「メタバース」活用はもう始まっている!企業の最新事例5選

2022年8月10日 NEW マーケティング

マーケティング環境にやさしいプロモーション 「パッケージ」や「容器」のムダなし活用で話題の事例5選

2022年7月 6日 NEW マーケティング

マーケティング「顧客の声」を形にしてヒットした事例4選

2022年6月 8日 NEW