お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

間違いだらけの顧客理解 感情と行動と組織を紐解く顧客解像度と これからのビジネス成功の条件

顧客解像度とは、単に顧客の属性を把握するだけでなく、顧客を取り巻く環境や課題、ニーズ、価値観、さらには担当者や決裁者の役割、人間関係、心理状態までをどれだけ深く理解しているかを示す概念です。市場が成熟し、顧客の価値観が多様化した現代は、従来のような一律のマーケティングアプローチでは通用しません。いくら施策に時間やリソースを投じても、それが的確な戦略に裏打ちされていなければ思うような成果は上がらないでしょう。真の意味での顧客理解を深め、インサイトを発掘し、その解像度を高めたうえで描く戦略こそが、マーケティングの成否を左右する鍵となるのです。

1. 顧客解像度の現状と課題

マーケターの仕事は、環境分析、戦略策定、施策実行、効果測定とフィードバックなど、幅広い領域にわたりますが、日々の業務はどうしても実務的なタスクに追われがちです。広告キャンペーンはリアルタイムで更新され、SNSでは顧客の反応を即座に確認してコンテンツを調整するなど、現代のマーケティング活動は非常にスピーディです。また、新しいツールやプラットフォームが次々と登場し、その導入や運用にも時間が取られてしまう。しかし、顧客が求める価値を理解し、意味のある戦略をつくり、それを実践する商品やサービスを提供し、効果的なメッセージを発信できなければ、いくら施策に時間をかけても成果は上がりません。だからこそ、中長期的な視点での戦略策定、とりわけ顧客価値設計に時間を割くことが重要なのです。

顧客価値設計でまず思い浮かぶのは、顧客満足度調査や定量的なリサーチ、グループインタビューといった従来の調査でしょう。しかし、これらの手法では回答者が無意識に「期待された回答」をしてしまい、本音や実態とはかけ離れたデータになってしまうことが多々あります。こうした課題を踏まえ、より現実に即した顧客の動向を捉える手法が求められています。

また、成長社会では「作れば売れる」時代が続きましたが、成熟社会に移行しモノやサービスも溢れかえる今、ただ良い商品を提供するだけでは埋もれてしまいます。顧客にとって本当に重要なものは何かをそのインサイトに基づいて深く理解し、彼らに寄り添った製品やサービスを提供することが不可欠なのです。

2. 従来のアプローチとその限界

マーケティング手法の一つであるペルソナは、理想的な顧客像を描くためのツールとして用いられますが、実際には机の上で作られた自分たちにとって都合の良い架空の人物像に過ぎません。「こういうお客さんがいたらいいな」という願望に基づいて作成されたペルソナは実在しないケースも多く、施策の効果を低下させてしまいます。正確な顧客理解がなされず、ペルソナが実態と乖離していれば、ターゲットに向けたメッセージや施策が響かなくて当然です。

カスタマージャーニーは、ペルソナの購買行動のプロセスを図式化したもので、顧客とのタッチポイントを最適化するために作成されます。しかし、実際の顧客行動は多様で、図式通りには進まないことがほとんどです。マップの途中からやって来る顧客もいれば、描いた図式を全く歩まない顧客もいます。深い顧客インサイトに基づかず、実際の行動やニーズを反映しないカスタマージャーニーは、結果として効果を発揮せず、顧客体験を損なうことも考えられます。

さらに、B2BはB2Cと異なり、購買意思決定プロセスが非常に複雑です。企業の購買は、論理性と効率性に基づいていると思われがちですが、実際には多くの人が関与し、心理的要因や政治的な絡みが強く影響しています。例えば、稟議を上げる際、上司と考え方が異なっていれば、客観的には正しいと思える提案内容でも受け入れられない可能性が高いでしょう。このように、意思決定プロセスを理解するだけでは不十分で、関わる人々の関係性や動機、感情的な要素までを理解し、それに基づいたアプローチが求められるのです。

Gartner社の調査によると、B2Bの購買プロセスでは、平均6~10名が関与していることがわかりました。(※1)特に、エンタープライズ企業では、組織内の利害関係者が多数存在し、政治を含め、組織目標以外にそれぞれに異なる個人目標や関心を持っているため、徹底した組織の意思決定傾向を把握することが重要になります。同調査では、77%のバイヤーがB2Bでの購買が複雑で難しいと回答していますが、この「複雑で難しい」の意味を深く洞察することが重要なのです。

(※1)https://www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey

3. 顧客解像度向上のための新しいアプローチ

では、顧客解像度を上げるためには、どのような手法が有効なのでしょう。まず、単純な顧客調査から理想像を描くのではなく、購買履歴やSNSでの反応など、リアルな行動データを基に分析することはすぐに実行に移せます。また、N1インタビューや営業同行時に顧客の生の声を聞き、会話に頻出する単語から傾向を紐解けば、数字には表れない真の感情や動機、そしてインサイトが見えてきます。その際、顧客の行動パターンや選択理由に対して、「なぜそうなるのか?」あるいは「そんなはずはない」といった肌感覚が重要なヒントになります。

例えば、バスケット分析で有名な「ビールとおむつ」の関係は、購買データから一見無関係な商品が同時に購入される事実に注目しています。これらが一緒に購入されるのは、育児中の父親が赤ちゃんを寝かしつけた後に飲むビールを買っている、といった背景が浮かびます。では、父親は嫌々育児をやらされてストレス発散にビールを購入しているのでしょうか?それとも育児に積極的に関わり家族との時間を楽しんだあと自分のご褒美のために購入しているのでしょうか?もう一歩踏み込んで「なぜ」を掘り下げることで、数値化できない本質的なニーズが見えてきます。これがインサイト発掘の例です。

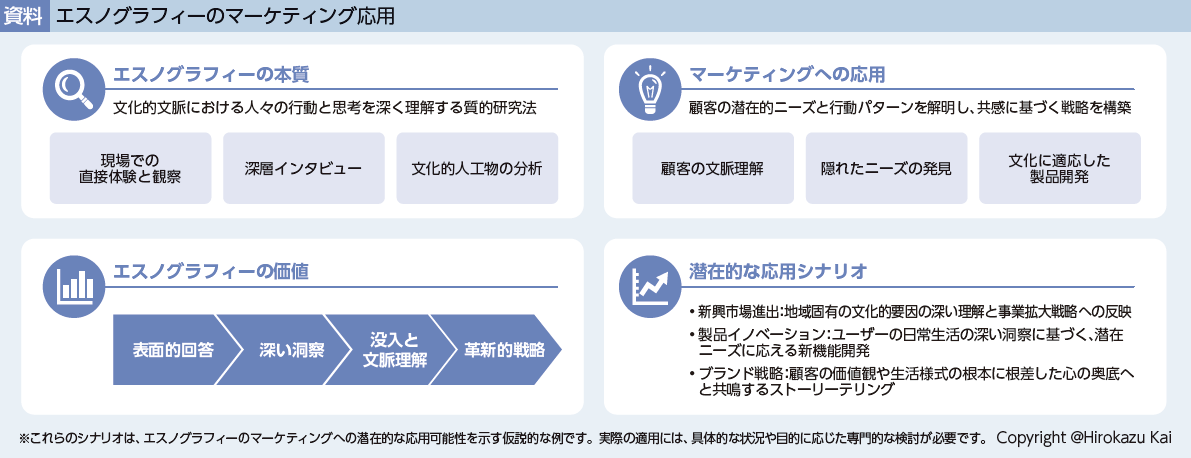

また、日常的な行動を観察し、その背景にある価値観や感情を探る「エスノグラフィー」は、しばしアンケートでは引き出せない「言語化されないニーズ」や潜在的な問題、そしてインサイトを発見できます。アメリカのHeinz(ハインツ)社は、キャップが下向きの逆さボトルのケチャップで有名です。同社は消費者の日常生活に密着するエスノグラフィー調査を実施したところ、濃いケチャップが出にくいため、多くの人がボトルを逆さにして冷蔵庫に入れていることがわかりました。その結果、逆さに置いても安定し、ケチャップがすぐに出るボトルが誕生したのです。(※2)

(※2)https://www.heinz.com/ja-JP/our-commitment/

また、行動経済学、心理学、社会学などの論文や文献に触れることで、意思決定や行動の背後にある心理を学術的に理解できます。例えば行動経済学の知識があれば、人々がなぜ「数量限定」や「期間限定セール」という言葉に過剰に反応するのかがわかるでしょう。なぜその選択をするのか、どんな時に感情の起伏が生じるのかを把握することで、消費者の心理に基づいた効果的な施策を考えることができます。

組織としては、定期的にワークショップや勉強会を開催し、個人で学習したことを共有することも効果的です。学術的な知識、顧客インサイト、そして実際の顧客のフィードバックをもとに、チームで意見交換したりアイデアを出し合うことは強いマーケティング組織をつくるうえでとても重要です。

正しく顧客を理解しようとする顧客志向の企業は、顧客の抱える課題や組織における意思決定の傾向を正しく理解し、あらゆる方法で顧客のニーズに応えます。Deloitte社とForrester社の共同調査によると、顧客中心主義の企業は、他の企業と比較して60%高い利益を上げています。(※3)このような企業文化の醸成は一朝一夕には実現しませんが、継続的な努力と経営陣のコミットメントによって着実に進められるようになります。まずは、経営層が顧客理解の重要性を認識し、その価値を組織全体に伝えること。日頃の業務やユーザーコミュニティなどの活動を通して、顧客のフィードバックを共有し、営業、マーケティング、CS、生産、サポートなどが部門横断的に連携して取り組むことで組織内に浸透させていきます。

(※3)https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/WM%20Digitalisierung.pdf

4. 顧客解像度向上がもたらすビジネスへの影響と価値

顧客解像度と顧客理解力の向上は多くの利益をもたらします。真の潜在的顧客ニーズを正確に把握し、製品やサービスを最適化することで売上が向上することは言うまでもありません。導入後、使用後の顧客満足度が高まれば、リピート率が増えて安定した利益につながります。最適化は機能追加だけとも限りません。日本企業が苦手とする不要な機能を削減してシンプル化すればコストも削減できます。さらに、ターゲットを的確に絞り込むことで無駄な出費を抑え、顧客獲得コストを低減。結果として顧客生涯価値が向上し、長期的な利益増加が見込まれるほか、マーケティング施策の精度が上がることで経営資源の効果的な配分が可能になるのです。

非財務的にも多くの影響があります。顧客志向の企業文化が根付くことで従業員の目的意識が高まり、組織モチベーションや生産性の向上が見込まれます。また、部門間の連携により、全体の業務プロセスやコミュニケーションがスムーズになるでしょう。加えて、顧客インサイトに基づく予測精度が向上し市場の変化に迅速に対応できれば、新規事業開発や撤退などの戦略的意思決定の質も高まります。

このように、顧客解像度の向上は、財務基盤を強化するだけでなく、企業文化や組織力の向上にも寄与し、戦略的な意思決定にも大きな影響を与えます。それが、企業の長期的な成功を支える土台となるのです。

(アイデアウイルス編集部)

あなたにオススメのコンテンツ

マーケティング

マーケティングコロナでも人気続く「サブスク」 顧客の課題を解決した導入事例4選

2022年3月 2日 NEW マーケティング

マーケティング「顧客目線」の売り方に変えるだけ!お金を掛けずに集客成功した事例

2022年2月 2日 NEW マーケティング

マーケティング正しい"つながり方"を追究する 改正個人情報保護法によるCookie規制の本質とこれからの「顧客理解」の手法とは

2022年1月 5日 NEW マーケティング

マーケティング「ただ安くするだけ」じゃない!割引キャンペーンの成功事例6選

2022年1月 5日 NEW マーケティング

マーケティング「withコロナだからこそ」なアイデア満載! 企業の最新マーケティング事例6選

2021年12月 1日 NEW マーケティング

マーケティング小さなことから始められる!企業のユニークなSDGs取り組み事例6選

2021年11月 4日 NEW マーケティング

マーケティング今こそ注目しておきたい重要ポイント 顧客と「正しい」信頼関係を築くためのリテンションマーケティングという視点

2021年10月 6日 NEW マーケティング

マーケティングWeb広告の基礎知識 はじめる前に知っておきたいインターネット広告の使い方

2021年10月 6日 NEW マーケティング

マーケティング口コミで話題を集める「バズマーケティング 」戦略(後編) 意外な形で話題を盛り上げる

2021年9月15日 NEW マーケティング

マーケティング顧客を夢中にさせる「ゲーミフィケーション」の成功事例6選

2021年9月15日 NEW マーケティング

マーケティング口コミで話題を集める「バズマーケティング」戦略(前編) SNSを使って効果を高める

2021年9月 1日 NEW マーケティング

マーケティング飲食店や病院でも!手軽に集客できる「LINE公式アカウント」活用事例6選

2021年9月 1日 NEW マーケティング

マーケティング個客識別マーケティングの重要ポイント⑤(最終回) 顧客の差別化で売上を増加させたスーパーの実例

2021年8月 4日 NEW マーケティング

マーケティングニッチなニーズを見逃さない!本来とは違う使われ方で人気のサービス5選

2021年8月 4日 NEW マーケティング

マーケティング個客識別マーケティングの重要ポイント④ 顧客カテゴリとマネジメント

2021年7月 7日 NEW マーケティング

マーケティングデジタルより"新しい"? 「アナログ」再注目で売上アップの事例5選

2021年7月 7日 NEW マーケティング

マーケティング個客識別マーケティングの重要ポイント③ 顧客差別化のための具体的手法

2021年6月23日 NEW マーケティング

マーケティング必ず目に留まる! インパクト大の「看板」を活用したプロモーション事例

2021年6月23日 NEW マーケティング

マーケティング個客識別マーケティングの重要ポイント② 顧客の差別化とその重要性

2021年6月 9日 NEW マーケティング

マーケティング消費者の共感を誘う 「インフルエンサーマーケティング」の成功事例

2021年6月 9日 NEW マーケティング

マーケティング個客識別マーケティングの重要ポイント① 「モノ」から「コト」に対応するための顧客管理型ビジネスとは

2021年5月12日 NEW マーケティング

マーケティングユーザーに新しい価値を提供する 企業の「アプリ」導入成功事例

2021年5月12日 NEW マーケティング

マーケティングニューノーマル時代の買い物はこう変わる 非接触で楽しむ「バーチャルショッピング」事例6選

2021年4月21日 NEW マーケティング

マーケティング「潜在ニーズ」を引き出してヒット商品を生み出した事例5選

2021年4月 7日 NEW マーケティング

マーケティング顧客に新たな「購買体験」を提供する 役割を正しく理解して機能させるインサイドセールスのための組織づくり

2021年3月 3日 NEW マーケティング

マーケティングホワイトペーパーで新規顧客を獲得する マーケティングオートメーションに必要とされるコンテンツとは?

2021年3月 3日 NEW マーケティング

マーケティング世界のおもしろプロモーション アイデアひとつで愛される企業へ

2021年3月 3日 NEW マーケティング

マーケティングBtoBマーケティングについて考える BtoBにおけるWebコンテンツ活用方法

2021年2月17日 NEW マーケティング

マーケティングwithコロナ時代にニーズ急増 企業の「ライブ配信」事例6選

2021年2月17日 NEW マーケティング

マーケティングOne to Oneで確実に届くコミュニケーションを! これからのダイレクトマーケティングで必要とされるパーソナライズ施策のご提案

2021年2月 3日 NEW