お客様の「感動」を「つくる」ことを目的とした、

旬の情報満載の販促・マーケティング系コンテンツです。

Idea4U コンテンツ

「デジタルアート」だけではないNFT ビジネスで幅広く活用できる NFTの新たな「体験」や「価値」とは

以前、「ブロックチェーンが社会や市場を変える ブロックチェーン技術におけるスマートコントラクトの概念とNFTの価値とは」という記事をお届けしました。その際、NFTが「デジタルアート」で身近に使われはじめていることをお伝えしました。今回はそのNFTがどのようにビジネスで活用できるかについて、より具体的に掘り下げてみたいと思います。

Web3というインターネット環境におけるNFTとは

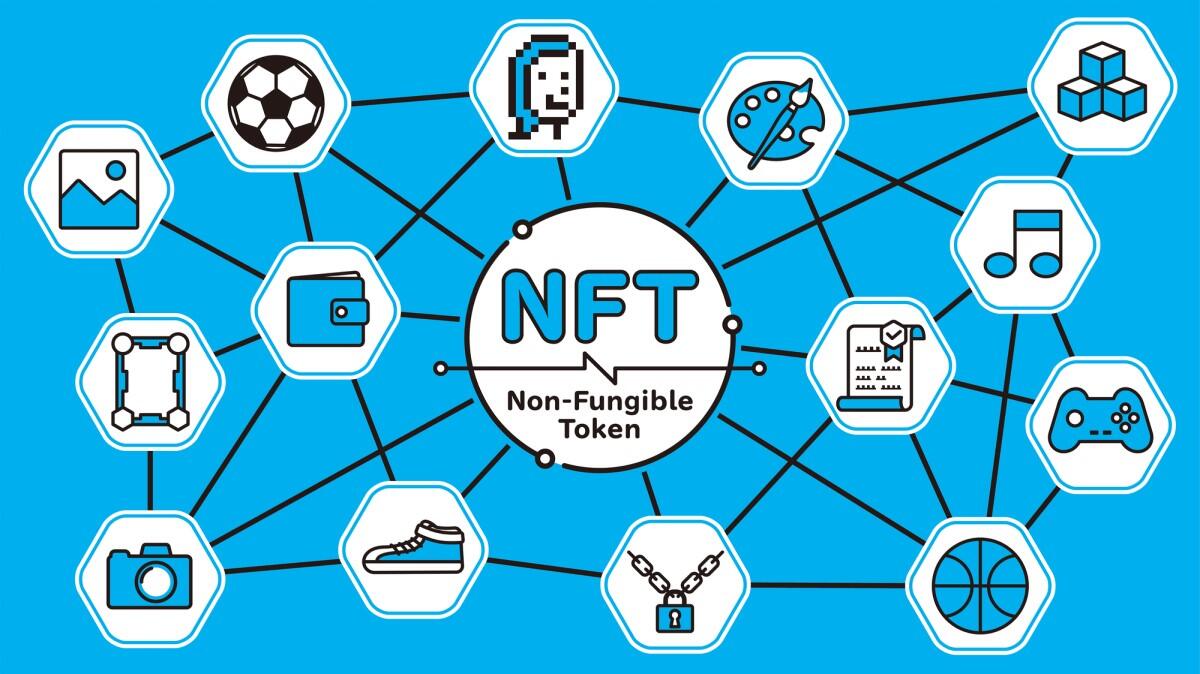

NFTについておさらいすると、最近よく耳にするWeb3(ウェブスリー)を代表するブロックチェーン技術をベースとした概念です。以前のIdea4Uで、NFTはブロックチェーン上で鑑定書や所有証明書を記録し、固有の価値を持たせる非代替性のデジタルトークン(デジタル権利証)であるとお伝えしました。ただ、これだと聞き慣れない言葉も多くよく分からないので、1つずつ説明していきます。

まずWeb3ですが、ここに辿り着くまでにはWeb1.0(1990年頃のダイヤルアップ接続によるパソコン通信の登場から2005年頃まで)、Web2.0(2005~2020年頃まで)という歴史があります。Web1.0はいわゆるインターネット上に集積されたデータへのアクセスから始まっているので「一方通行」のコミュニケーションでした。代表的なのが検索エンジンになります。そしてWeb2.0が登場しますが、モバイル・クラウド・SNS等の進化により「一方通行」のアクセスから「双方向」のコミュニケーションに変化したことを指します。iPhone等のスマートフォンが誕生し、ブログ機能、TwitterやFacebookなどが代表的です。そしてWeb3.0になるのですが、一般的にはWeb3と表記され「ウェブスリー」と呼ばれています。これは「双方向」に加えて「分散型」であり「デジタル共有」といったデジタルにおけるエンゲージメント(繋がりの強さ)重視のコミュニケーション環境になります。Web3にはNFT(非代替性トークン)だけでなく、DAO(自律分散型組織)とかDeFi(分散型金融)などのいくつかトレンドとなっている概念がありますが、今回はその中でもNFTに話題を絞らせていただくことにします。

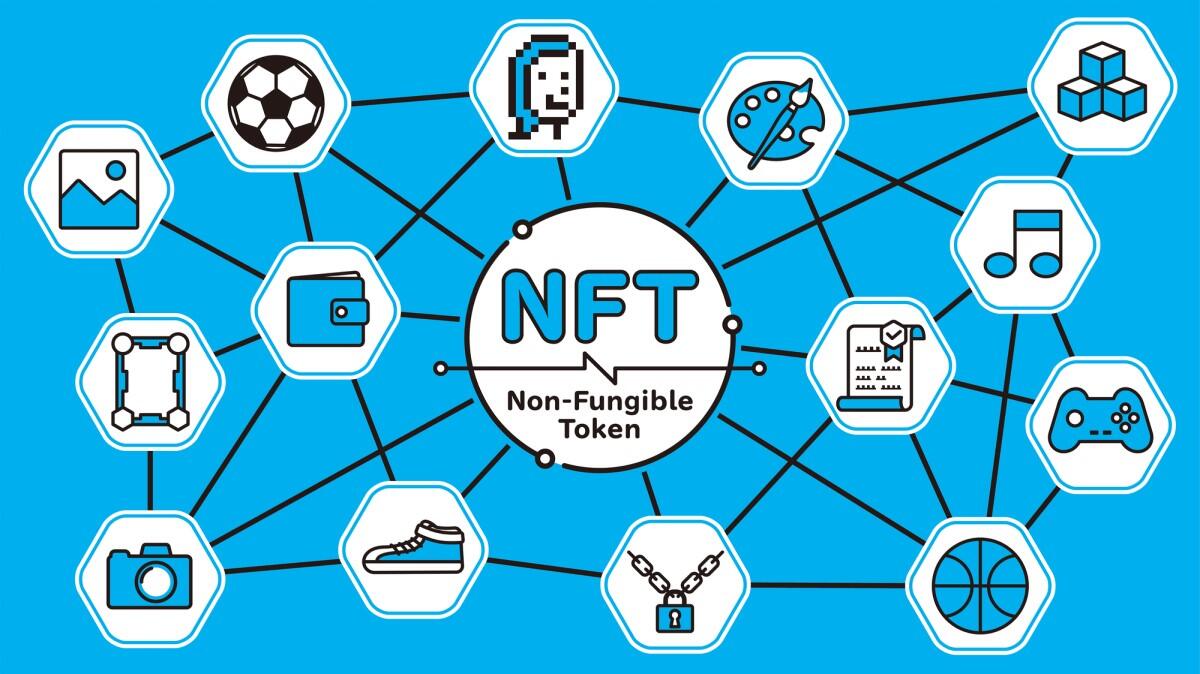

NFTは、Non-Fungible Tokenの略であり、非代替性トークンと訳されるように付与されたものは「唯一」のものになります。また、代替性であれば価値は決まっており同じ価値のものは複数存在することになりますが、非代替性なので価値は評価等で決まり「互換」となります。よくビットコインなどのデジタル通貨と同技術として引き合いに出されますが、デジタル通貨はFT(代替性トークン)なのに対し、アートなどのデジタルコンテンツはNFT(非代替性トークン)となりそもそもの「規格」が異なります。

よって、NFTはブロックチェーンといった「分散管理」で改ざんできない構造となっていますが、アート作品だけでなく、キャラクター、ゲーム、チケット(他に置き換えられることのない権利)など、いわゆる知的財産などに適用できます。そしてその特徴は、デジタル上で唯一の価値が付与でき、規格が決まっていて互換性があることで取引もしやすくなり、分散管理のためデータの破損や紛失リスクが無いものとなっております。即ちこれは、知的財産に関わる内容物に対して、権利を守り収益を担保する仕組みであると言えるでしょう。

NFTを取り扱うための具体的な方法とは?

NFTを取り扱うためには、NFTコンテンツを売買するためのプラットフォームであるNFT取引所(NFTマーケットプレイス)にアートなどの知的財産を登録するところから始まります。NFTの取り扱いは仮想通貨で行なわれるため、先に取引口座であるCoincheck等のアカウントを取得し、ウォレット(いわゆる口座や財布みたいなもの)を作成します。NFT取引における仮想通貨で代表的なものがスマートコントラクト機能を実装するイーサリアムですが、イーサリアムを扱えるウォレットとしてはMetaMaskという日本語も使えるソフトウェアなどが定番になります。ウォレットが用意できればCoincheck等から日本円で入金したり、仮想通貨コインが送金できるようになります。

次に実際のNFT取引所ですが、代表的なマーケットプレイスとしてOpenSeaやCoincheck NFTがあります。OpenSeaは、2017年12月にニューヨークで設立された世界でも最大のNFTマーケットプレイスであり、全世界でNFT売買をするのであればこちらへの登録がよいでしょう。また、OpenSeaでのNFT販売方法として、Set Price(固定価格販売)、Highest Bid(期間を設定したオークション形式販売)、Bundle(グループでの販売)という3つの種類があり、購入者が現れるまで高値から徐々に値を下げるInclude ending priceなる機能などもあります。

それと、もう一方のCoincheck NFTは日本発のマーケットプレイスなので、日本語に完全対応している点で扱い易いメリットがあります。また、Coincheck NFTはイーサリアムとのオフチェーン(ブロックチェーンへの記録を最初と最後だけにして、データベース部分は中央集権型である仕組み)により出品・購入におけるガス代(いわゆるネットワーク手数料のこと)が発生しない特徴があります。これがOpenseaなどのマーケットプレイスだと、イーサリアムのブロックチェーン上で取引するので、通常5,000円~1万円くらいのガス代がかかり、たとえ小さな手数料であっても積み重なると大金になってしまいかねませんので注意が必要です。

2020年に「NFT元年」と言われましたが、NFTマーケットプレイスはOpenSeaやCoincheck NFT以外にも世界中で日々増え続けております。ほんの一例ですが、海外であれば、SuperRare、Nifty Gateway、Rarible、国内であれば、SBINFT、ユニマ、NFT Studioなどがあります。

ビジネスで活用されるNFT事例

ここまでは、NFTはデジタル上にて唯一の価値を持たせることができると書きましたが、ビジネスでは具体的にどのように活用できそうでしょうか。いくつか事例を見ていきます。

①盆栽×NFT

盆栽を世界中のアート好きが熱狂するコンテンツにしようと活動している団体は、盆栽をNFTで販売し、その収益で盆栽園を設立した事例があります。NFT購入者により投票を行ない、オリジナル盆栽のデザインを決定したり、コミュニティを作ることで特典や権限を付与することで継続的なつながりを提供されています。

②ホテル×NFT

1日単位から別荘を利用し楽しむことができるサービスを提供している企業は、メンバーシップ制度として利用権をNFTで販売されています。それは、1棟単位で通常3~8億円もする別荘の所有権ではなく、利用権として年間365分の1の1日分の権利としてデジタルカードで提供されます。このメンバーシップカードがNFTであるため、自身の利用だけでなく、OpenSeaなどで転売したり他の人へのプレゼントにもできます。

③神社×NFT

お守りや御朱印が、NFTで頒布されている事例もあります。お守りNFTは「家内安全」や「商売繁盛」だけでなく、「詐欺除」「ウォレット安全」などユニークなものも揃っており、1年経てば本来返納してお焚き上げしてもらうところをNFTではBurn(NFTを燃やして二度と戻せない状態にすること)できるなどリアルのお守りと同様です。また、御朱印NFTは、本来お祀りされている本尊様・ご神体の身代わりとしていただくものですが、NFTを使えばその御朱印が「誰のものであるか」という証明をつけることができるようになります。これはデジタルでありながらも、自身が受け取ったというつながりを実感することができるようになります。

事例からも見てのとおり、NFTの価値は一次販売や唯一の「所有」だけには留まらず、二次流通を通じての利益還元が見込めます。これまではプラットフォーマーに依存せざるを得なかった取引が、所有者と購入者とでダイレクトに繋がり、さらに他にも拡大させることができます。おそらくこれからも、様々な事例が掛け合わさっていくことで、NFTの本質的な価値である「新たな体験」が創出できそうです。

(株式会社フジプラス)

まとめ

■NFTはWeb3環境下において、知的財産に関わる内容物の権利を守り収益を担保するための仕組みである。

■NFTを取り扱うには、NFT取引所への登録、仮想通貨を管理するためのウォレット作成、イーサリアムなどを扱えるソフトウェアMetaMaskなどのインストールが必要である。

■NFTは、ビジネスとの掛け合わせで新たな「体験」や「価値」を創造することができ、それは一次販売だけでなく二次流通を通じて利益還元が見込める。

あなたにオススメのコンテンツ

DX

DXメーカー発で新たな「価値」を届ける DtoCの取り組みがもたらす いま必要とされるモノづくりの変化について

2023年10月 3日 NEW DX

DX「分散型社会」に対応する 誰もが参加可能な自走型コミュニティを実現させる 自律分散型組織DAOとは

2023年6月21日 NEW DX

DX「デジタルアート」だけではないNFT ビジネスで幅広く活用できる NFTの新たな「体験」や「価値」とは

2023年5月22日 NEW DX

DX「ホンモノ」や「オリジナル」に価値がある ドロップシッピングが生み出すマッチングによる新たな価値提供

2023年3月10日 NEW DX

DXDXプロジェクトを例に考える メンバー全員で成功させるためのプロジェクトマネジメントとは

2022年11月 2日 NEW DX

DX変化の時こそチャンスに備える! 動きを止めずにビジネスを加速させる社内DX事例のご紹介

2022年4月 8日 NEW DX

DXブロックチェーンが社会や市場を変える ブロックチェーン技術におけるスマートコントラクトの概念とNFTの価値とは

2021年11月 4日 NEW DX

DX厳しいビジネス環境を乗り越えるために パートナーシップで取り組むBPOとアウトソーシングとの違いとは

2021年9月15日 NEW DX

DX業務改善から業務変革へ BPM視点で見直す業務マニュアルによる可視化とDXの必要性

2021年7月 7日 NEW DX

DX双方のビジネスを成功させるための契約書 ITサービスを支援するデジタル印刷連携におけるSLAの意義とは

2021年6月 9日 NEW DX

DXアフターデジタルを考える コミュニケーションの変化によるメディアの再定義と求められる提供価値とは

2021年4月21日 NEW DX

DXデジタル印刷が空想と夢への懸け橋に! 世界で1冊だけのパーソナライズ絵本 「感動体験」を仕掛ける絵本DX

2021年3月17日 NEW DX

DX「工場のデジタル化」で変革する 生産現場の数値化から導き出される設備総合効率OEEと新たなメリットとは?

2021年3月17日 NEW DX

DXデータを「溜める」から「繋げる」で変革を ビジネスを加速させる切り札となる商品情報管理PIMとは

2021年2月17日 NEW DX

DX変化を察知し議論~施策実行を加速させる データの可視化から分析・判断を素早くするためのBIツールについて

2021年1月27日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)イノベーションを「人」で実現させるための戦略的な組織改革とは?

2021年1月13日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)スマートファクトリー化で「攻め」の製造現場づくりを考える

2020年11月18日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)人やITの分断解消で変革できる事務処理のこれからの常識とは?

2020年9月30日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)複雑化した「リアル」と「デジタル」における コミュニケーションの最適化

2020年7月29日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)データ蓄積と可視化から仕組みをつくるこれからの「売らない営業」とは?

2020年7月 1日 NEW DX

DXDX(デジタルトランスフォーメーション)既成概念を見直し、これからの時代に対応するための「仕組み」づくりについて

2020年7月 1日 NEW