Idea4U ブログ

ビジネスに役⽴つマーケティングに関する話題などをお届けします。

「デザイナーのため」だけじゃないデザインの話 メニュー表で学ぶ!ビジネスに役立つ情報デザインの基本

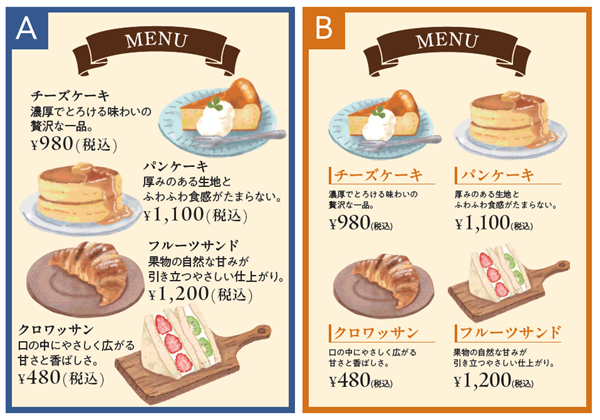

飲食店などでメニュー表を見る際「なんだか読みにくい」と感じることはありませんか?その理由の多くは、情報の整理ができていないことにあります。以下の資料を例に考えてみましょう。

Aは、商品の区分が曖昧になっており、文字の大きさに強弱がなく余白も不足しています。そのため、どこから見始めればいいのか分かりづらい状態です。情報の流れがつかみにくい構図になっていると読み手は理解に時間がかかるだけでなく、内容を誤解してしまう可能性もあります。

一方、B は商品ごとに明確にグルーピングされています。文字の大小関係もメリハリがあり、視線が自然と流れるようにレイアウトされています。余白が適切にあることで情報もすんなりと理解でき、A と比べて読みやすさは格段に向上しています。

こうした「読みやすさ」をつくるコツは、デザインだけでなくビジネスシーンでも活用することができます。内容をどう整理し、どう見せるか。その基本を理解しておくことで伝えたいポイントが明確になり、相手はスムーズに情報を把握することができます。私たちが日常生活のなかで目にしているメニュー表は、実は情報デザインの本質を学べるとても身近な教材なのです。

「デザイナーのため」だけじゃないデザインの話 デザインから日常まで役立つ!色彩で伝える印象づくりのポイント

-

デザインにおいて「色彩」は重要な役割を果たします。人は視覚から数多くの情報を得ており、色が与える印象は想像以上に大きいのです。たとえ同じ写真・デザインであっても配色によって受け取るイメージは大きく変わります。例えば、以下の写真の例です。

商品や伝えたいメッセージによって最適な色は異なります。必要なのは、「対象の魅力をどう引き出したいか」という視点です。ハンバーグのように「おいしさ」を伝えたい場合は温かみのある色合いが効果的ですが、ゼリーやアイスなど「清涼感」を印象づけたい夏の商品には寒色系がマッチします。また、写真だけでなくデザイン全体のトーンや色味を揃えることで一貫性のある印象を与えることができます。色の感じ方には個人差がありますが、赤は「情熱」、青は「信頼」、緑は「自然」など、多くの人が抱きやすい認識を知っておくのも一つの手です。

「見る人にどんな印象を与えたいのか」を明確にすることで、より目的に沿ったデザイン制作が可能になります。そして、これは幅広く役立つ考え方です。SNSへの投稿写真、コーディネートやインテリアなど、どれも色に関する部分を意識するだけで印象は大きく変わります。

「色彩」への意識は、私たちの日々の暮らしをより豊かに導いてくれるものなのです。

2026年新春に「オープンマインド」について考えてみる

ビジネス上の関係構築においても、しばしば「オープンマインドであることが大事」と言われますが、「オープンマインド」の意味を正確に説明できるかという問題もあります。調べてみると、「柔軟な考え方ができること」という記載が多く見られました。具体的には、多様な価値観を受け入れる寛容な思考、固定観念にとらわれない姿勢、といった内容を指します。

そこで、ビジネス上で「オープンマインド」であることが、どんな場面で必要なのか考えてみると、各種会議、チームミーティング、顧客との商談等々、人と人との関わりがあるところ全てに有効な要素だと気付くわけです。

「コミュニケーション」という言葉が双方向の作用を意味するのと同じく、「オープンマインド」の神髄は、相手の話に耳を傾け、両手を広げて受け入れるような感覚です。ご存知の通り、ビジネスには、情報を整理し合意形成に持ち込むプロセスが欠かせません。思い込み的思考では、すれ違うばかり。素直な気持ちで接し、双方の思いに合致する「着地点」を探る中で、創造的解決策が生まれ、信頼関係構築の土台となります。近道を探す発想では、築けないのです。相手を思う気持ちを一段階レベルアップしよう!と意識することが、自分の未来の輪郭を捉えるのにも役立つはずです。

「デザイナーのため」だけじゃないデザインの話 読みやすさは行間への意識から―― 正しく伝わるデザインのカギは「余白」にあり

街中には屋外看板や交通広告、デジタルサイネージなどさまざまな広告が溢れています。広告のデザインにおいて重要なのは「瞬時に人の注目を集め、メッセージを的確に伝えること」です。そのためには読みやすいフォント・配色で視認性を高めたり、伝えたいことを絞って適切な情報量でアプローチしたりなど、さまざまな工夫を凝らす必要があります。

そうしたデザインをより良くするための方法の一つに「行間への意識」があります。行間とは、文章の行と行の間隔のこと。行間を適切にとることで余白が生まれ、文字の読みやすさや内容の理解につながります。

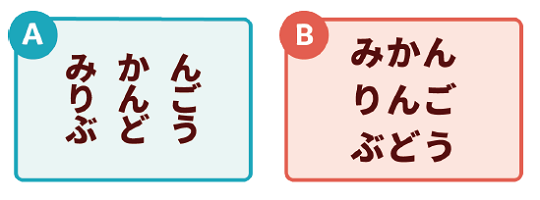

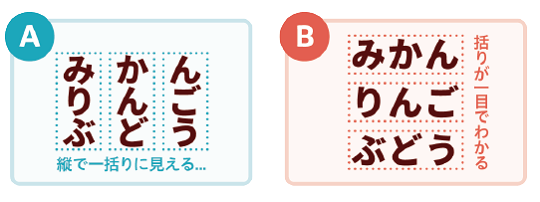

例えば以下の図を見比べて考えてみましょう。

AとB、どちらの方が読みやすいと感じますか?恐らく多くの人がB と答えるのではないでしょうか。Aは果物の名前同士の余白が狭いため、縦の3文字を一括りとして読み違えてしまう可能性があります。Bは果物の名前同士の余白が広くとられているため、横の3文字で一括りだということが一目で分かります。

たとえ構成する情報量や文字の大きさが同じであっても、「行間」への意識の差で印象は大きく変わります。文字同士の余白が整ったデザインは人の目を引くデザインづくりの第一歩です。この意識はデザイン制作だけでなく、ノートへの記録やプレゼン資料の作成など普段の生活にも役立つヒントとなるでしょう。

The key to mutual understanding 「食」を通じ「境界線」を軽々飛び越える!というお話

日本では、季節の移ろいが日常やビジネスに大きく影響するのは、ご承知の通り。四季折々の魅力の中でも、旬の味わい情報は多くの人々を惹きつけます。特に秋の味覚は、「食欲の秋」というフレーズを伴ってぐいぐい押し寄せてきます。これからが秋本番というタイミングで、「食」に関わる現象を考えてみました。まずは、食事を共にすると心理的距離が縮まる、というお話から。

仕事仲間や、趣味のグループをイメージするとわかりやすいですね。美味しいものを食べながら会話すると、自然とリラックスした表情になるものです。共通の趣味が見つかったり、時には地元あるあるネタで盛り上がったり、楽しい思い出として記憶されます。

もう1つは、これまで無縁だった国に対し、食べ物きっかけで一気に親近感が生まれるというお話。初めて訪れた国で、あるいは国内の外国料理レストランで、「わぁ、日本の◯◯とそっくり」「この味付けはクセになりそう」と感じた経験はありませんか?「知らない国のひとつ」だった国が、「食」をきっかけに一気に身近になる瞬間です。

これらは、無意識のうちに様々な「境界線」を超える事例かもしれません。「境界線」を軽々超えるカギは「食」にあり!「食」は、人と人を結びつけ、文化と文化をつなぐ扉だとわかったところで、旬のおいしさを探しに出かけてみましょうか。

2025 OSAKA, JAPAN, EARTH!世界中の人々が集う会場で身近なグローバル化を実感

正式名称「2025年日本国際博覧会」、いわゆる大阪・関西万博が4月にスタートして、まもなく3ヵ月を迎えます(2025年7月現在)。各国パビリオンでも、国内企業パビリオンでも、テクノロジーの進化を実感する映像コンテンツ等の体感型展示が多く、素人目線では技術はほぼ互角な印象です。よって、見る者としては、コンテンツのアイデア(個性)、つまり「違い」を楽しむのが醍醐味です。これも「グローバル化」の一側面ですね。

「グローバル化」は、幅広い意味合いを持ちますが、「世界が一体化していく」という点に注目。大屋根リングの上から会場全体を見下ろしながら、世界中から訪れている皆さんの何気ない仕草を見て、思わず声がもれそうになりました。もうおわかりでしょう。皆が同じようにスマホ画面を確認し、写真を撮り、おそらくSNSにアップするなど、似たような姿勢で操作する姿は衝撃的でした。

そんな「気付き」も、何かのヒントになる時代です。2025年が半分終わったこのタイミングで、改めてビジネスパーソンとして振り返ってみるのはいかがでしょう。①世の中のためにどう役立っている?と自問。②「こうありたい」という未来の自分の姿を想像。まず①で「現在地」を認識し、②を実現するために逆算的に課題抽出すると、次のステップに向けて備えるべきことが見えてくるはずです。

ブランドのパッケージとデジタル印刷

愛されるブランドには、必ずと言っていいほど素敵な"パッケージ"が用意されています。そして"パッケージ"は、外箱・内箱だけでなく、包装紙、帯、袋、ラベル(シール)、テープなどによって構成されます。いまのデジタル時代、ブランドのあり方も変わってきており、これからのブランドにとっては多様な嗜好に寄り添った持続可能なパッケージを、価値の1つとして提供していく必要があるかもしれません。

企業から提示すべきブランドのBI(ブランド・アイデンティティ)は、ロゴやマーク、名称(ブランド名)、そしてパッケージなどの「ブランド要素」と、いわゆるパッケージの"開封"などを含めた「ブランド体験」とで設計されます。これらには一貫性があり、意図的であり、そして継続性があることで、顧客や消費者の中で記憶として残ります。これだけでも、パッケージがいかに重要なのかがよくわかります。

一方、デジタル時代だからこそ、私たちが扱うデジタル印刷も進化し続けています。いまでもまだまだ"オンデマンド"な印刷といったニュアンスで認識されることが多いですが、いまや高印刷品質でありながらも、ありとあらゆるプロダクトを作ることができる"インフラ"の1つとして機能しつつあります。

- これからモノのブランドを立ち上げるが、最初から大量にはいらない。

- どうしてもコスト優先となってしまい、差別化したいが難しいと思っている。

- 他社がどのような工夫をされているのか、実際の事例を確認したい。

- デジタル印刷で、実際にはどんなパッケージ(梱包資材)が作れるのか。

2024年6月12日(水曜日)18:30~より、【ブランドにフィットした持続可能なパッケージについて学ぼう!】と題して、ブランドやパッケージに強いダイレクト製造プラットフォームを持つ企業や、弊社のような紙を中心に取り扱う企業だけでなく、ラベルや袋をデジタル印刷で提供しているプロフェッショナルとのコラボにて、WeWork Iceberg(原宿・神宮前)でイベント開催します。

<イベント申し込みフォーム>

https://forms.gle/uNHiCHN7wZ5hU3uL9

デジタルギフトを"心温まる"贈り物に

デジタルギフトとは、スマホやPCを使ってオンラインで受け取ることができるギフトです。一般的に、送り手側はサービスに沿ったギフトコードを相手に届け、受け手側はそのギフトコードでそのサービスに沿った金額(ポイント等)を受け取れたり、商品を選んで自宅に送付するように依頼できたりします。

通常は「個人利用」をイメージしやすいですが、最近では「法人利用」も増えているそうです。

- 企業の福利厚生として(社内)

- 創立記念等のノベルティとして(社内)

- アンケート回答の御礼として

- 販売促進を踏まえたポイントバックとして

他にも色々な用途がありそうですが、法人用途の場合は単にデジタル上でギフトコードを渡すのは素っ気ないかもしれません。ギフトコードやサービス受け取りのためのURL(どちらもユニークな情報)を、上品なメッセージカードを添えて、素敵な封筒に入れてお渡しすると、心温まる素敵なギフトに大変身です!!

ユニーク(可変)コードなどでも、対応できるのがデジタル印刷です。

デジタルギフトカードの封入~発送まで、弊社でも対応できます。

<デジタル印刷>

https://fujiplus.jp/services/production/digital-print.html

<感動体験・価値創造>

https://fujiplus.jp/services/printupgrade/experience.html

<印刷連携サービス>

https://fujiplus.jp/services/digitaltools/print-connect.html

エコや在庫レスを実現するためのプラットフォーム

前回「エコ重視の店頭販促POP」について書かせていただきましたが、山積みの在庫を減らし、昨今の課題を解決するためには必ずと言っていいほどITを駆使することが前提となります。これが無駄を減らすための「エコ」や在庫過多を最小限にとどめる「在庫レス」を実現するためにも、プラットフォームと呼ばれるような仕組みを使ってこそ、取り組めるようになります。

一般的には、このプラットフォームを用意する際、以下のような課題も解消していきます。

- 電話やFAXの対応が、煩雑になってしまっている。

- 業務システムが分断されていて、時間と労力がかかっている

- ニーズの多様化に対応できないことが、ジレンマになっている

- 社内の専用システムでないと、業務ができなくなっている

- 一瞬にして訪れる販売促進機会を逃してしまうことが多い

- 判断指標の集計に時間がかかり、次の一手が即座にできない

これらを、クラウド型のプラットフォームを使って、次のような考え方で解決していきます。

- クラウドを活用して情報を一本化することで、日常業務の負荷を軽減させる

- 印刷物は、必要分だけ細かく指定して適材適所にカンタン手配できる

- ツールが「その場」に対応できるように、1点ごとに内容・文言が合ったものを用意できる

- プロモーションごとのデータを管理できるので、工夫次第ですぐに次のキャンペーンが検討できる

- 店舗ごとの数字データ等を集約させることで、マーケティングの次の一手を即座に考えられることができる

メニューを網羅することで属人化を無くし、全体の状況を可視化できるようになります。また、場所を選ばず、業務の合理化にもなるので、働き方改革としても期待できます。

<Web発注ワークフロー>

https://fujiplus.jp/services/digitaltools/w2p.html

<印刷連携サービス>

https://fujiplus.jp/services/digitaltools/print-connect.html

エコ重視の店頭販促POP

いわゆるPOPなどの販促ツールや紙什器と呼ばれるものは、最近ではデジタルにより少量(それこそ1個からでも)生産可能になりました。ただ、リテールの現場においては、POPなどの販促物は本部などの取りまとめ部門(あるいは委託先の印刷会社や物流会社)から送られてきており、「約7割は使われることなく廃棄されている」といったレポートもあります。

最終的には、店舗のスタッフが決めるので、本部との意向の擦り合わせなどは無いのかもしれません。

昨今、SDGsやCO2削減などの「環境問題」が取り上げられるなか、この実態は世の中の風潮と逆行していると言わざるをえません。リテール現場の常識とはいえ、どうしてこのような「無駄」や「つくり過ぎ」になってしまうのでしょうか?

- ロット(数量)が大きくなればなるほど販促ツールの単価は下がる。

- 販促物の不足は機会損失につながり、それを恐れている。

- 受け取ったPOPや紙什器が、そもそも売り場のスペースに合わない。

- 倉庫や店舗のバックヤードで、そもそもPOPや紙什器が埋もれている。

POPや紙什器などの販促ツールの本来の目的は、内容の訴求がしっかりできるかどうかのはず。そうなると、デザインやサイズなどは、当然売り場にフィットしたものでないといけません。当社では、デジタル印刷・大判プリンター・カッティングプロッターなどを駆使して、無駄をなくしてお客様の販促効率の最大化をお手伝いします。

<POP制作>

https://fujiplus.jp/services/creative/pop-design.html

<大判印刷>

https://fujiplus.jp/services/production/large-format-printing.html